今天分享的这个病例是一位 11 岁小朋友,双肺多发结节(3 枚)。

经薄层 CT 检查和阅片,病灶倾向早期肺癌的征象更多一些。本中心影像科联合会诊,果断建议手术,并在围手术期做了家属相关的心理指导。

病史摘要

男,11 岁,近 3 个月偶有胸闷,因为家里有医生略有担心,进行了胸部 CT 检查,发现肺内多发小结节。

既往:小儿体检,既往无特殊病史。

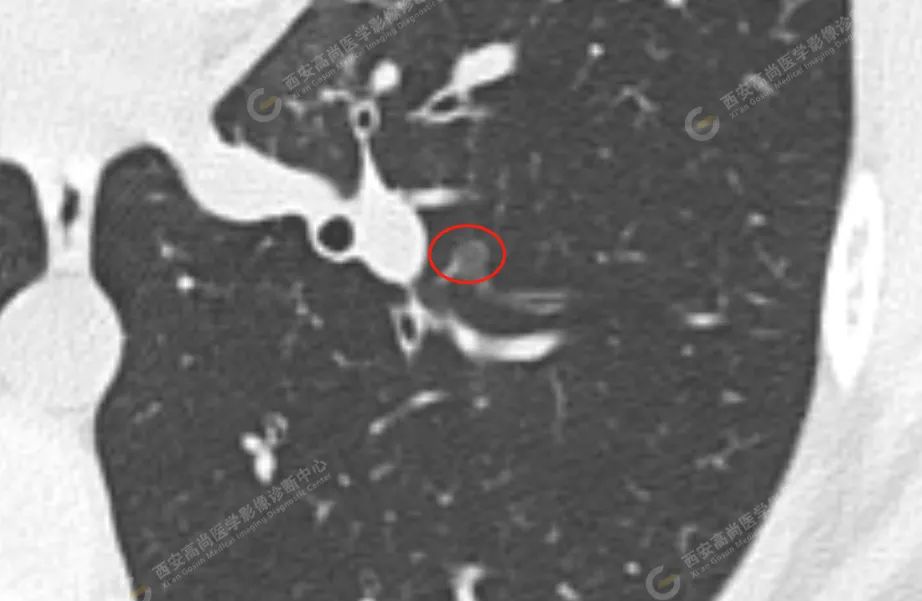

CT 影像

CT 诊断

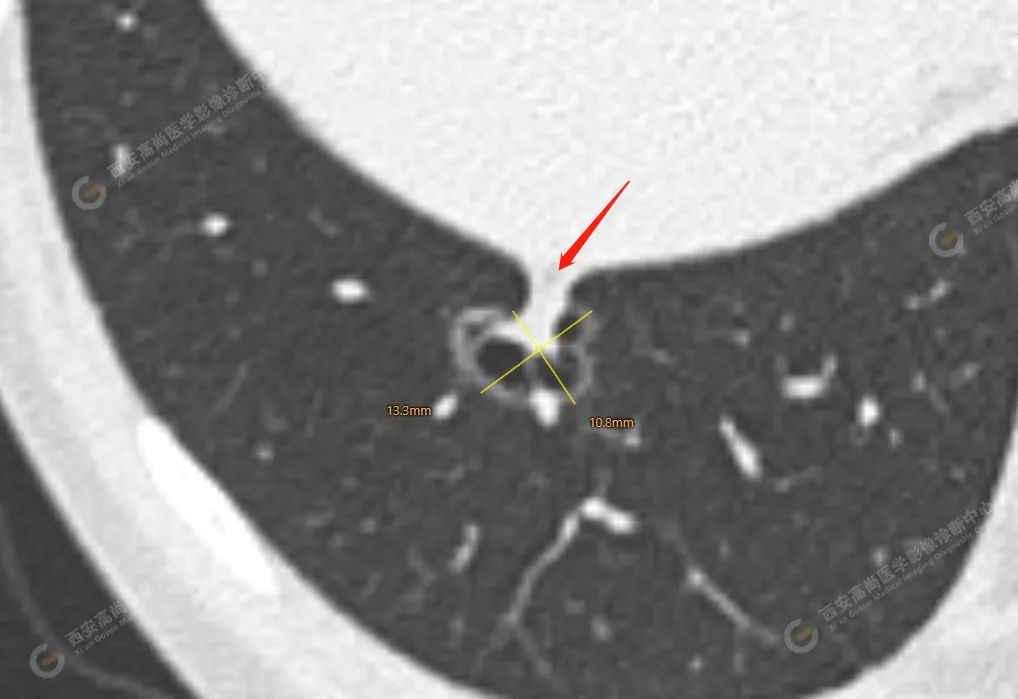

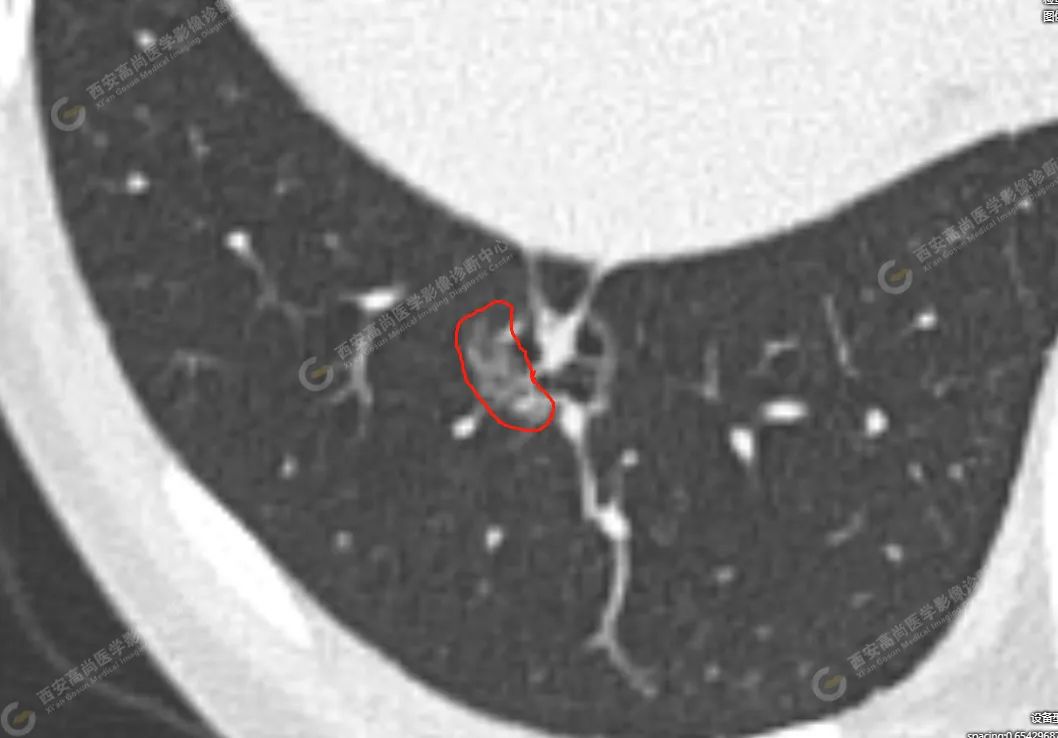

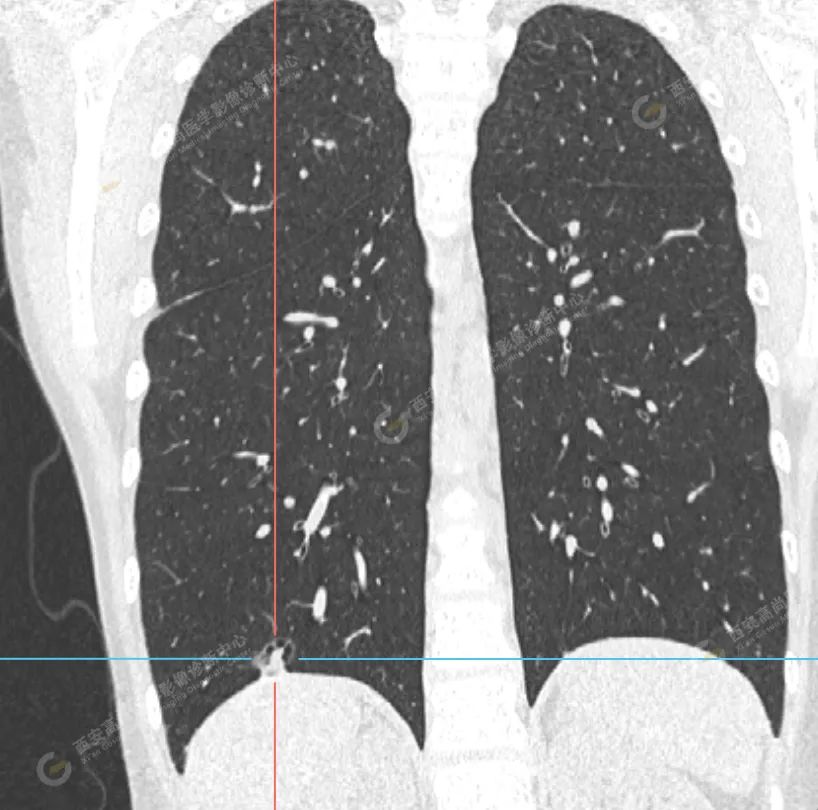

右肺下叶后基底段见混杂磨玻璃结节灶,最大截面约 1.3 cm×1.1 cm,其内见多发囊性小空洞影,呈「鬼脸征」,囊壁右后方磨玻璃 CT 值约-620 Hu,结节邻近胸膜区可见小条状实性成分,并且与胸膜黏连,灶周见毛刺,考虑为微浸润—浸润性腺癌可能性大。

特殊征象解析

结节下壁以宽基底与胸膜相连,其中可见明显的实性成分,病灶收缩力所致对胸膜的牵拉或者胸膜浸润,两者只有通过最后的病理弹力纤维检测来证实。大量的随访病理提示贴近胸膜的磨玻璃结节术后病理证实,胸膜浸润的概率很小。

艰难的决定和围手术期的故事……

由于本中心一直把肺结节的诊断、随访及研究作为重点工作,其中对儿童肺磨玻璃结节更是更加关注。之后家属进行了深入交流后,在影像学判断有浸润风险的程度上,还是果断建议手术。并详细分析了手术还是继续观察的风险性和利弊。

因为有图像特征和理论依据做支撑,加上对磨玻璃结节的认识有丰富的经验,家属中有一位也是医生,也接受了我们的建议。最终家属和临床医生经过沟通以后,安排了住院和手术治疗。

在我们阅片以后,由于对影像学把控证据充分,给患者的解释有条有理,这是一般医院所提供不了的医疗服务,因此在围手术期间,患者多次做了咨询。(为保护患者隐私,此处省略聊天记录……)

(1)反复与首次 CT 做了对比(2 次检查间隔半个月),生怕某些细节临床医生忽略,希望通过我的图片,让医生做到更小范围的病灶切除,保留更多的肺组织,保护小孩的肺功能。

(2)尽量保护小孩的肺功能,具体的手术方案虽然以临床为主导,但还是反复去让家属转告给外科医生转告一些影像科所理解的知识,尽量进行楔形切除,保护更多的肺功能。

(3)术后家属的心里治愈:确实还是很担心怕家人经受不住这种打击,告知患者家属治愈,这句话也不是没有理论基础的。

①我们没有发生或者见过微浸润病灶发生复发转移的病例,并且各种文献也没有明确报道过。

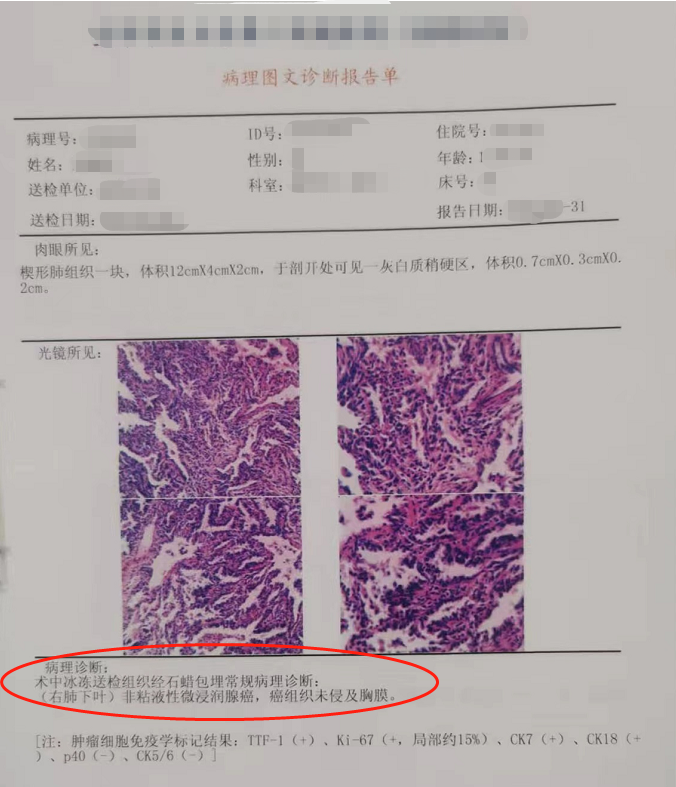

病理结果

病理出来后真相大白——微浸润腺性癌,比术前诊断的级别低,因为病灶未浸润到胸膜,增厚黏连的胸膜仅仅是病灶收缩所致牵拉所致,我们的疑问也随之揭开。

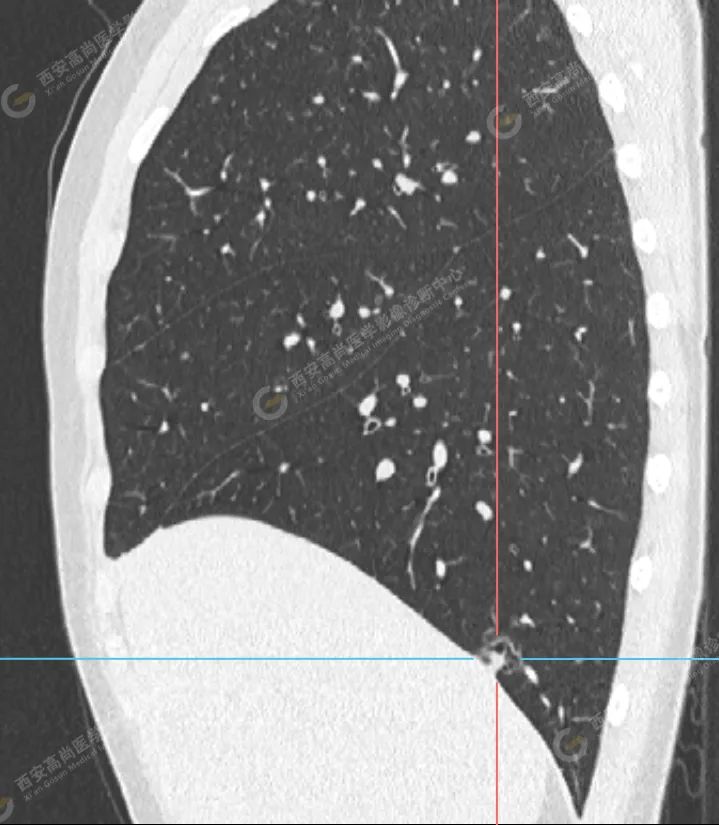

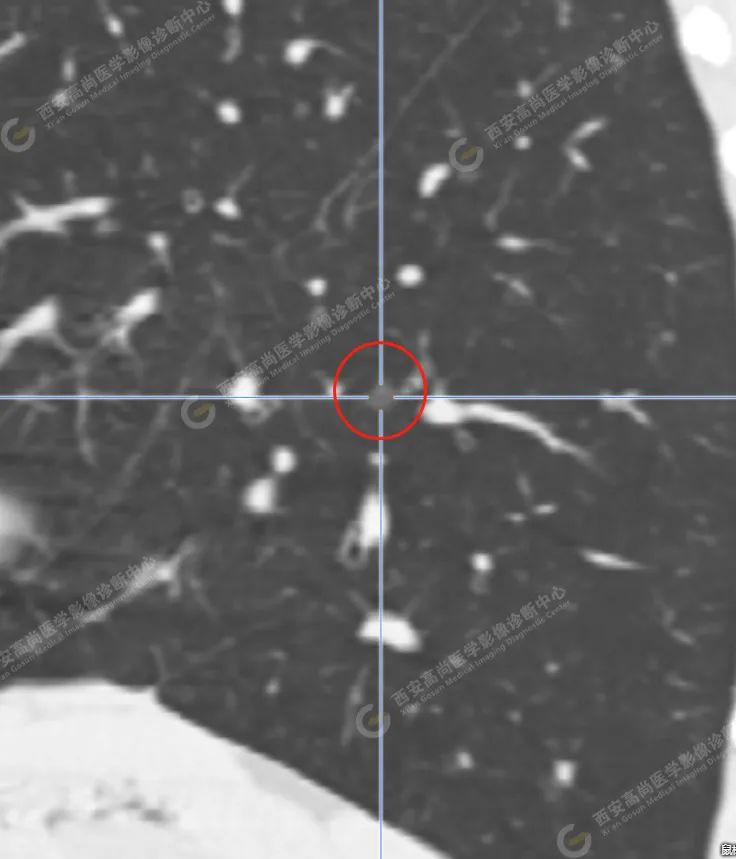

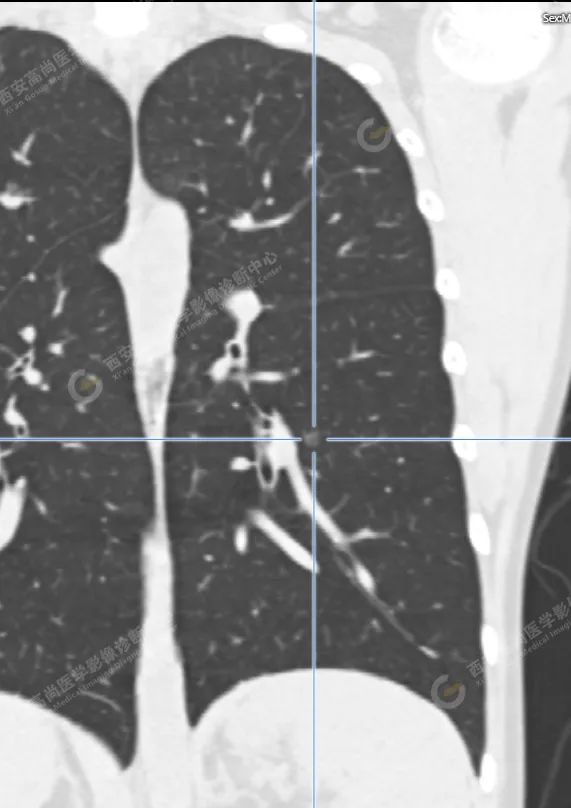

附:患儿另外的一个小结节

左肺下叶前内基底段支气管旁见一混杂磨玻璃结节灶,最大截面约 0.6 cm×0.5 cm,CT 值约-518 Hu,边界清晰,边缘可见小毛刺,考虑为原位癌可能性大。这个也和家属进行了沟通,病灶位置比较深,完全有继续随访的空间。

在我们发稿前的一天,患者家属又来咨询剩余结节的情况,临床医生建议左肺结节切除,其实我们可以明确诊断为原位癌,建议定期随访即可。

1、这个病灶位置很深,如果手术需要切除范围很大,不是一个手术指征。

2、原位癌目前各大医院共识是完全可以随访。

3、类似病灶大概率十年八年不会发生变化。我们做了非常充分的解释,让患者家属摆脱疑虑,也取得家属的认可。

小结

在给患者做出这么坚决治疗建议,本不该是影像科医生的责任。有人曾质疑我们高尚人,做这个决定有没有后怕过?万一切出来病灶是良性的如何面对?这是大家对我们友善地提醒,怕我出错。

其实这个问题我们思考过,作为一个医生,就应该有所为和有所不为,假如医生都明哲保身,都怕出现医疗差错,反而是对「医生」这个职业的不尊重,违背我们学医的初衷,是对肩负大众健康责任的不尊重。当然,我们要有理有据,作为一个影像科医生把该有的影像学特点分析出来、解剖出来,在证据面前逐一配对。古话说得好:真理越辩越明,道理越讲越清。影像是客观图像和事实的呈现,并不是医生年资高和名气大了算,也不是医院名气大说了算。而是事实来说话,有图才有真相。

好文章,需要你的鼓励