经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)是儿科治疗中常用的静脉通路装置,尤其适用于需要长期化疗、肠外营养、麻醉下治疗或反复输液的患儿。然而,儿童群体因其特殊的生理条件和行为特点,儿童 PICC 置入的难度远高于成人,那么,儿童 PICC 置入如此具有挑战性,我们又该如何应对?

经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)是儿科治疗中常用的静脉通路装置,尤其适用于需要长期化疗、肠外营养、麻醉下治疗或反复输液的患儿。然而,儿童群体因其特殊的生理条件和行为特点,儿童 PICC 置入的难度远高于成人,那么,儿童 PICC 置入如此具有挑战性,我们又该如何应对?

2025 年 4 月 3 日,我院成功为一名 3 岁的血管条件极差的患儿在超声引导下实施了经外周静脉置入中心静脉导管术(简称 PICC 置管术)。

据悉,该患儿来我院接受质子治疗及同步化疗。由于年龄较小,长期通过外周静脉输液,已导致外周血管几乎全部受损。在外院曾评估是否可置入 PICC 导管,但因血管条件极差,穿刺成功率极低,家属一度放弃了 PICC 留置的计划。

患儿入院后,需立即启动化疗方案。然而,其外周静脉已无法满足化疗输液要求,存在严重的液体外渗风险,急需通过 PICC 导管建立可靠的静脉通道。对此,我院护理部董超护士长积极与家属沟通,耐心细致地讲解置管的必要性及安全性,凭借专业知识打消了家属顾虑,最终取得信任。

考虑到患儿年幼,彩超提示其血管口径细小、静脉瓣较多、血管走形复杂,存在导管推进受阻及误入分支静脉的风险。对此,董超护士长在置管前对患儿血管状况进行了充分评估,详细制定操作预案,提前预判可能出现的问题并准备好应对措施。

由于患儿配合度较差,置管需在麻醉下进行。在麻醉科医师、护理部卢晓溪主任及邵瑞娜护士长的密切配合下,董超护士长在超声引导下精准定位目标血管,实现「一针见血」。然而,首次导丝置入过程不顺,尝试通过调整患儿体位、局部热敷等方法仍未改善,综合判断为导丝误入了分支静脉。最终,团队决定更换穿刺路径,重新选择血管后顺利完成置管。

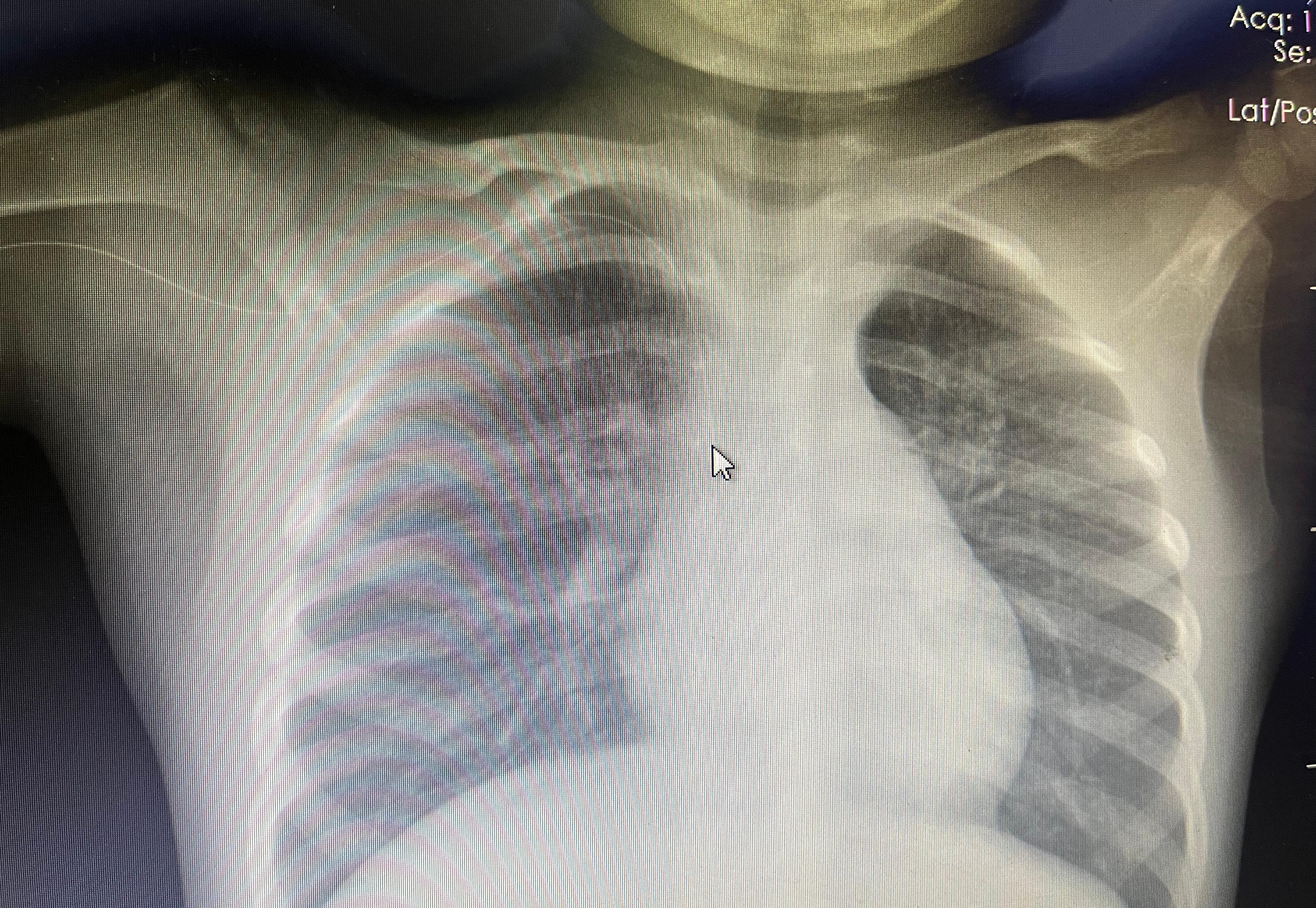

术后经 X 线确认导管尖端位于上腔静脉,位置理想,患儿无不良反应发生。此次置管操作为患儿后续质子治疗和化疗提供了稳定可靠的静脉通道,奠定了良好的治疗基础。

在置管过程中会遇到送导丝困难、患儿的不配合、导管异位等诸多难题,我们通过不断的尝试与挑战,最终成功为患儿解决了静脉通路的问题,为更多的患儿创建了治疗绿色通道。

儿童 PICC 置入既是技术挑战,也是对医疗团队协作能力的考验。通过精准评估、技术优化和人文关怀,我们能为小患者构建更安全的治疗通路,让「生命线」温柔护航。

好文章,需要你的鼓励