七旬老人爱吃肉,且只对肥肉情有独钟,久而久之,多支心血管不仅出现严重堵塞,还查出脑袋里有颗巨大动脉瘤。面对这种情况,武汉亚心总医院心血管内外科、神经内外科同台完成「拆弹+搭桥」序贯式手术,历经 6 小时,为老人同步摒除「心头大患」,4 月 3 日,患者顺利康复出院。

据悉,亚总自 2023 年推行「心脑同治」诊疗模式后,已为众多同时罹患「心脑疾病却毫无征兆」的患者,第一时间开启 MDT 多学科诊疗,防微杜渐,将全球死(残)因位居前列的「心脑血管疾病」筛查早一步前移,健康威胁快一步消弭。

心血管「危机四伏」 脑部暗藏「炸弹」

69 岁的宋先生(化姓)来自湖北咸宁,无不良嗜好的他常以身体甚少生病为荣,且对「肥肉」情有独钟。去年冬季,在家干活的宋先生突然感觉胸口像被「梗住了」一样痛,本着忍一忍就能缓解的心态,数月的拖延使「梗痛」日渐加重。挨不住的宋先生终于在 3 月中旬就诊,查出罹患严重冠心病,当地医生遂建议其尽快前往上级医院治疗。

宋先生来到亚总心血管内外科就医。接诊医师柳佳丽查体后依据病况,开出了冠脉造影及头颈 CTA(CT 血管造影术)检查。

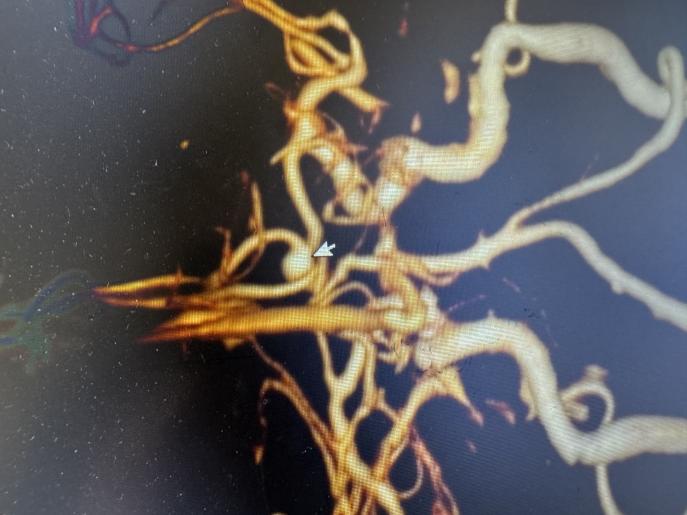

「心脑血管一脉相承,鉴于现况及脑梗等病史,心脑同查实属必要。」柳佳丽医生解释完,患者也坦然接受。最终,检查结果不仅显示心血管「主干道」冠脉三支的病变程度:前降支血管因 100% 全闭塞「消失不见」、回旋支堵塞 90%、右冠脉堵塞 80%,对角支堵塞 95%,还揪出脑血管中藏着颗花生米大小的动脉瘤!

心脏「危机四伏」,脑部又藏「炸弹」,心血管内外科启动 MDT 多学科会诊模式,联合神经内外科、重症医学科、麻醉科等研讨病情,制定诊疗方案。

「冠心病与心律失常等是心血管常见病,往往和高血压、高血脂及高血糖等基础病有关。与脑血管疾病具有相似的危险因素与发病机制,造就了心脑同查、同诊、同治的必然,也使不易被察觉的脑部隐疾早一步被发现。」心血管内外科副主任医师段立边安抚患者边解释。

心脑手术「双向奔赴」 同台摒除「心头大患」

患者属于广泛、弥漫、复杂的冠脉三支病变,容易导致广泛心肌缺血、恶性心律失常、心源性猝死等后果,手术迫在眉睫,为确保长期冠脉通畅,搭桥更适合。

但脑部影像显示,脑血管前交通动脉处悬挂着一颗 1 公分的动脉瘤,体积巨大且形状不规则,存在着极高的破裂风险。

「脑动脉瘤是发生在颅内动脉管壁上的异常膨出,血流长期冲击血管薄弱处形成的凸起。好比用久了的水管上鼓了个包,水管内压力过高,水管就会破。因此,动脉瘤破裂的致死、致残率极高。」神经内外科主任欧阳和平解释。

若先实施心脏搭桥,全身抗凝(肝素化)以及心脏手术期间的血压波动等,都会加速脑动脉瘤破裂,造成生命岌岌可危;若只进行脑部手术,全麻下不只增加了心脏猝死风险,更为后续心脏手术加重了二度全麻、医疗成本及时间负担。

面对两难,心血管内外科和神经内外科反复权衡,最终选择「心脑同治」模式下同台手术,先「夹闭」动脉瘤,消除破裂风险,再为多支堵塞的心血管搭桥,畅通心血管动力平台。

术中全麻下,欧阳和平主任带团队从患者右侧眉弓锁孔入路,手术切口形成约 3 厘米骨窗,充分暴露动脉瘤体,行荧光造影后夹闭瘤颈,观察周围血管充盈良好、血流速度正常,不到 1 小时,「头部炸弹」拆除;随后心血管内外科副主任医师段立团队无缝衔接,取患者自身正常血管(乳内动脉和桡动脉),为患者冠状动脉搭建「高架桥」,让血液绕开冠状动脉狭窄处,通过新的通路灌注心肌,使得心肌血供恢复正常,4 小时后,心脏手术也顺利结束。

术后患者转入重症医学科进行继续监护治疗。在多学科的协作下,宋先生不到一周便转回普通病房。

诊疗减法:将「告知风险」向主动预防风险转变

据悉,临床中因心绞痛、心梗、冠心病等疾病首诊的患者中,有 36.7% 合并有脑梗死、颅内动脉狭窄等脑血管疾病;而在脑血管疾病患者中,有 38.3% 合并有心脏问题。但一直以来,这类患者往往出了意外后才知晓隐藏的「其他问题」, 且在治疗时常常「顾此失彼」:先治心,头部风险高;只治脑,心脏问题又可能危及生命。

因此,基于共同的发病机制,心脑同查、同诊、同治的模式将「告知风险」向「主动预防风险」转变,术前提前筛查「意外隐患」,术中减少麻醉次数,术后缩短住院时间,降低手术费用。

谈及本次手术的成功,多学科专家认为得益于医院多学科纵深推进、交叉融合创造的有利条件,才使得「诊疗减法」行之有效,康复之路也不再「曲折迂回」。

医生提醒,日常的生活习惯要从少盐、控糖着手,增加纤维膳食、鱼油和豆制品,减少脂肪和胆固醇的摄取量。避免精神紧张、情绪激动、失眠、过度劳累。「三高」患者注意病情的控制,45 岁以上高风险人群至少每年体检一次等。

好文章,需要你的鼓励