高尚医学影像诊断中心 病例

病史摘要

患者面部疼痛数年,拟进行「三叉神经痛」相关治疗,近日于我中心行「头颅 CT 平扫」术前检查。

影像检查

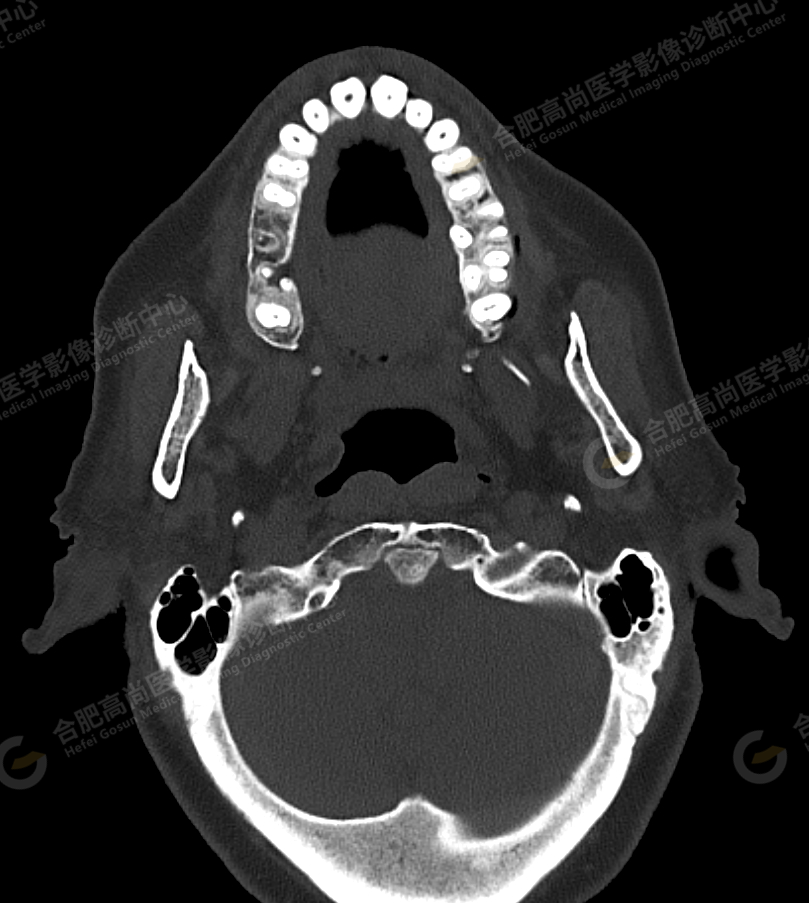

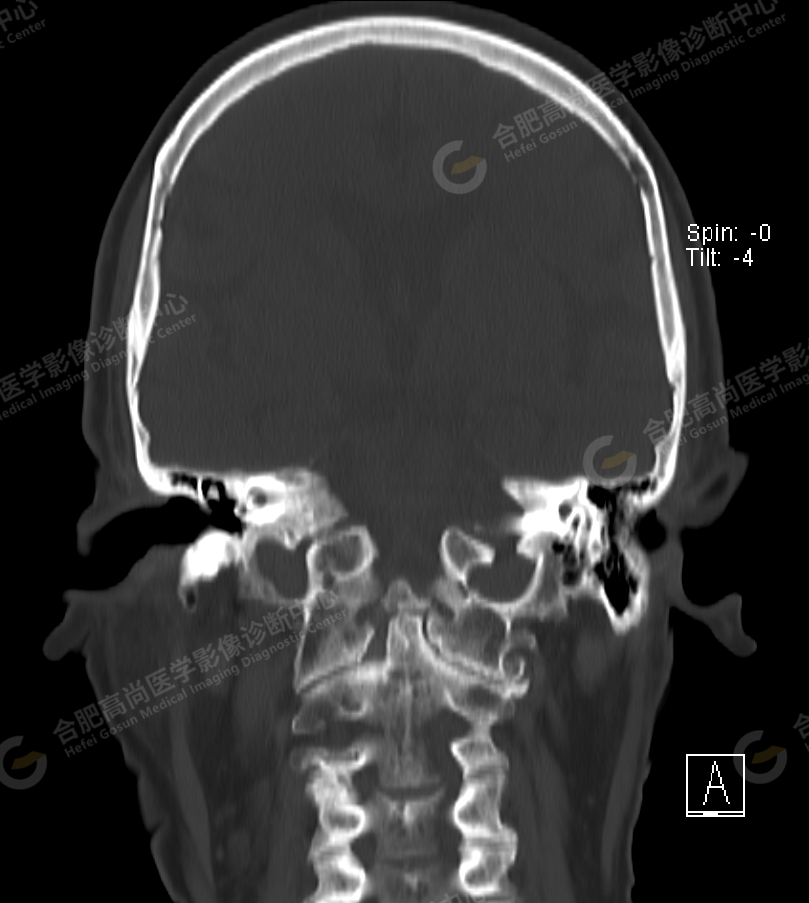

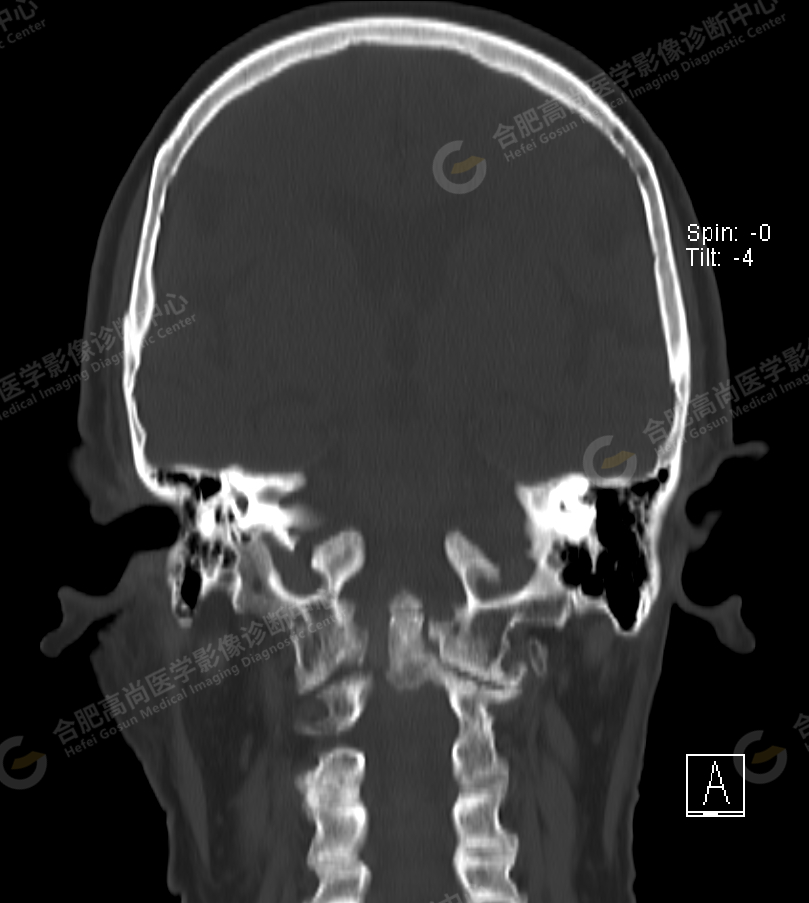

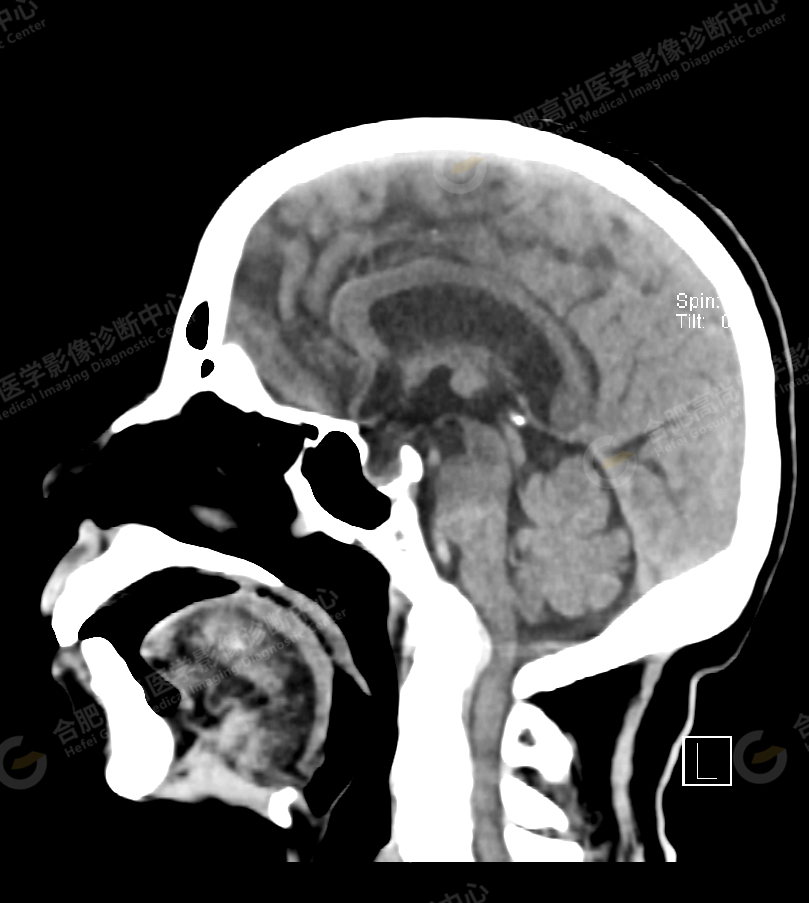

检查项目:头颅 CT 平扫、颅骨三维重建。

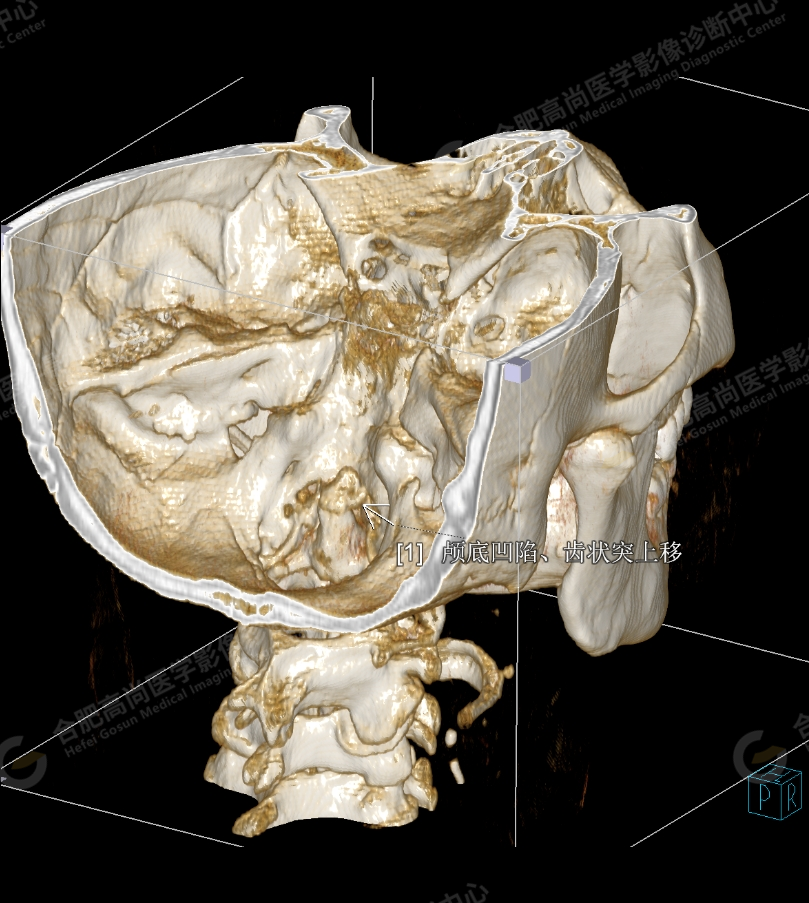

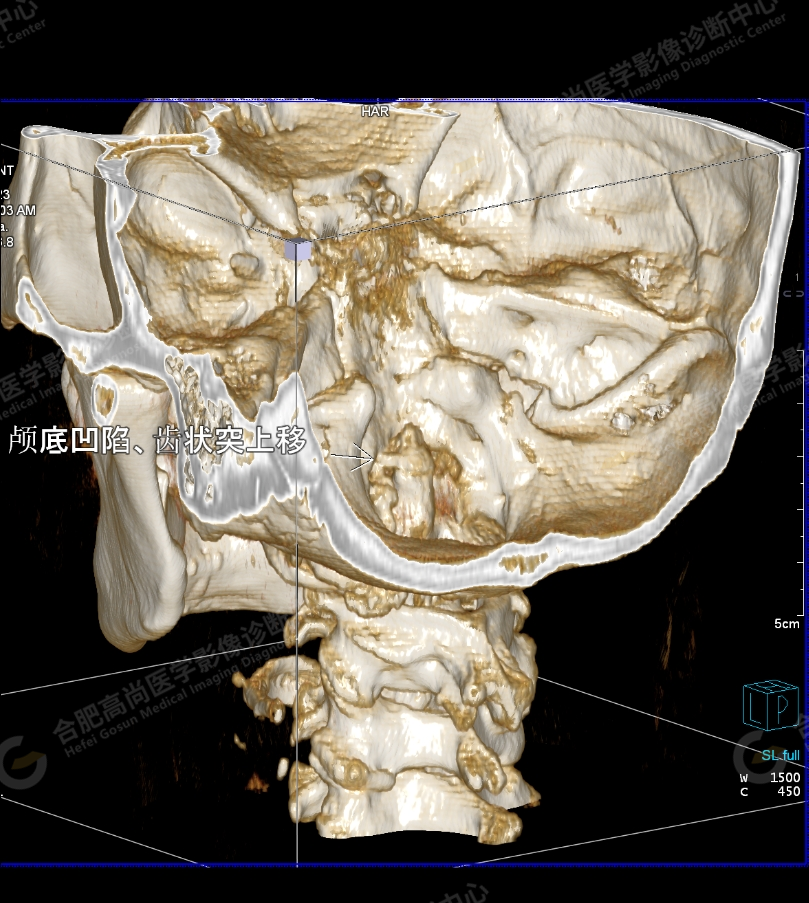

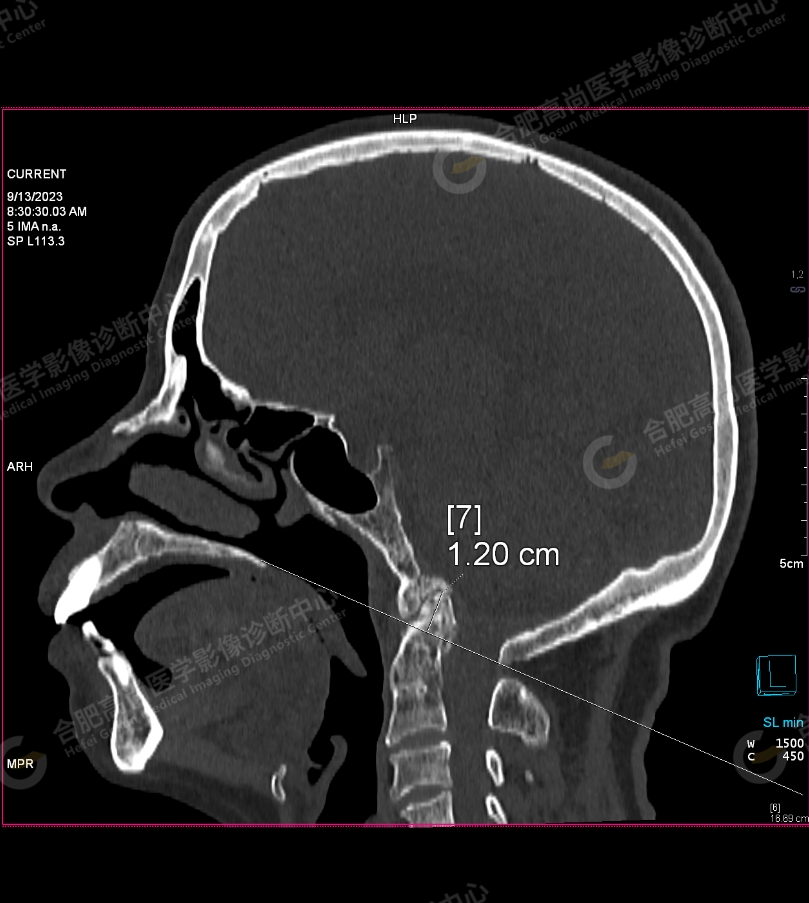

检查图像:

图像所见

双侧侧脑室旁、半卵圆中心可见多发斑片状、斑点状低密度影,边界部分清楚。双侧基底节区见少许小片状低密度影,边界清晰。第三脑室、双侧侧脑室扩大,脑池轻度扩大,脑沟轻度增宽,中线结构居中。幕下小脑形态、密度未见异常。皮下软组织结构、密度正常,未见肿胀。椎-基底动脉走行及形态未见明显异常。左侧上颌窦黏膜增厚。

骨窗示

双侧卵圆孔形态光滑,未见明显骨质增生。右侧卵圆孔最大截面约 6.7 mm×5.1 mm;左侧卵圆孔最大截面约 7.0 mm×5.4 mm。颅底形态凹陷,斜坡末端与寰椎、枢椎齿状突骨质分界不清,周围可见骨质增生密度影,前、后纵及十字韧带走行区亦可见钙化密度影。寰枢椎关节间隙变窄,对合缘见明显骨质增生、硬化,局部似有骨性融合。枢椎齿状突超越钱氏线约 12 mm,枕骨大孔变窄,最短径约 13 mm,延髓及颈髓上段受压移位。

诊断印象

1. 脑白质变性。2. 双侧基底节区腔隙性脑梗死。

3. 老年性脑萎缩改变。

4. 颅底双侧卵圆孔未见明显异常。

5. 寰、枢椎及枕骨多发骨质异常,枕骨大孔变窄,请结合临床除外

颅底凹陷症。

6. 左侧上颌窦炎

颅底凹陷症讨论

01 概述

颅底凹陷症是一种以颅颈交界区复杂骨结构畸形为基础的神经脊髓压迫综合征,其发病机制多与胚胎发育过程形成的扁平颅底、枕颈融合、Kleip-Feil 畸形等有关 [1],也可能与寰枢椎失稳后代偿有关 [2],多表现为寰枢椎脱位,齿状突向后、向上陷入枕骨大孔,压迫脑干或延髓,引起颈部疼痛,四肢乏力、感觉麻木等神经症状。

02 临床分型与症状

根据有无寰枢椎脱位或寰枕脱位表现,将患者分为稳定型和不稳定型。

患者的主要临床症状包括头痛、颈痛、肢体麻木、肢体肌力下降、站立和行走不稳、便秘、小便困难等。

两种类型的颅底凹陷症患者的临床症状:

稳定 (n = 20) | 不稳定型 (n = 50) | |

| 头痛 | 8 | 48 |

| 颈痛 | 7 | 49 |

| 肢体麻木 | 18 | 48 |

| 肢体肌力下降 | 15 | 46 |

| 站立和行走不稳 | 13 | 45 |

| 便秘 | 3 | 11 |

| 小便困难 | 1 | 8 |

03 影像学表现

CT 表现:枕骨大孔区的骨结构异常,表现为枕骨斜坡内陷、畸形,多数枕骨大孔前部狭窄。可伴有寰枕融合畸形、寰枕脱位、寰枢椎脱位、齿状突入枕骨大孔内。软组织的改变:齿状突后移及横韧带断裂、延颈髓屈曲后弓、小脑扁桃体压迫延髓、扁桃体枕骨大孔疝;有时合并脊髓空洞症和蛛网膜囊肿。

MRI 表现:MRI 具有多参数、多方位成像及良好软组织对比和骨髓成像能力, 可清楚显示骨与软组织解剖结构的准确位置, 其中尤以 SET1WI 显示清晰。SET1WI 上颅骨板障呈高信号, 内外板骨皮质呈低信号,周围脂肪呈高信号,为 MRI 测量提供方便。

影像诊断依据

较为常用的测量方式为:钱氏线(Chamberlain』line),亦称枕线, 由硬腭后缘向枕大孔后上缘作一连线即为钱氏线。正常人齿状突在此线 3 mm 以下,若超过即为原发性颅底凹陷症。

此外还有 Bull 角:为硬腭平面与寰椎平面的角度正常小于 13°,大于 13°即为原发性颅底凹陷症;基底角:为鼻根部至蝶鞍中心和蝶鞍中心至枕大孔 前缘两线形成的角度,正常为 109°~148°,平均 132.3°,原发性颅底凹陷症时此角增大。

各种影像学检查手段对颅底凹陷症的价值和局限性

(1)骨改变及径线测量

枕骨大孔周围骨向颅内陷入是颅底凹陷症的基本病理改变。反映骨结构变化的径线测量是判断颅底骨是否向陷入及其程度的客观指标。尤其是合并其他骨畸形时,枕骨大孔区骨结构相互重叠。常规平 片难以直接显示枕骨大孔周围骨的凹陷情况,只能通过测量齿状突尖等间接标志来判断有无颅骨内陷。这就是一部分其他原因导致的齿状突上移,如单纯寰枕融合畸形等被误诊为颅底凹陷症。原发性颅底凹陷症常合并齿状突短小畸形,其假阴性率也相应提高。

有文献报道:X 线平片的假阴性率达 25%;MR 像上骨皮质表现为极低信号,骨性标志难以确认,其测量只能以松质骨为准。由于皮质骨的厚度及与松质骨相邻缘的形态变异较大,松质骨的位置及形态难以准确反映骨本身的位置及形态。CT 具有多角度断层及重建的优点,尤其是螺旋 CT 的应用-矢状位重建图像质量明显提高,可直观地显示斜坡、枕骨髁有无内陷及程度,并能进行准确的骨径线测量,在显示颅底凹陷症的骨改变及径线测量方面 CT 检查方法最佳。

(2)寰枢椎脱位与横韧带撕脱

齿状突正常时位于寰椎前结节和韧带所构成的寰齿关节内,横韧带是维持寰、枕、枢联合关节稳定的最重要、最强壮的韧带。CT、MRI 均能显示其形态及厚度。当齿状突本身出现异常和/或横韧带出现薄弱、松弛、撕脱时均可导致齿状突位置的改变。X 线测量寰齿间距大于 3 mm(成人)或 4 mm(儿童)时即可诊断为寰枢椎脱位。当齿状突突入枕骨大孔内时, 平片难以显示齿状突尖的位置,而体层片则能显示上述改变, 从而间接推断延颈髓是否受压情况。CT、MRI 均能直接显示齿状突移位对延颈髓受压情况。常规 X 线检查难以显示软组织结构的变化,而 CT、MRI 均能对横韧带的撕脱做出诊断。

综上所述,CT 和 MRI 是目前诊断本病最好的检查方法。尤其是在矢状位上可清晰显示枕大孔、蝶鞍、枕骨斜坡、齿状突、硬腭等解剖结构。同时 MRI 可显示本病的合并症及其他枕骨大孔区畸形,可清晰显示小脑扁桃体疝、脊髓空洞症和寰枕颅底发育异常。在指导手术治疗方案的设计、提高术后症状的缓解率具有极高的应用价值,而普通 X 线无法达到。

04 鉴别诊断

低颅压综合征(直立性头痛):多发生于腰穿、感染等基础之上,可具有头痛、目眩、耳鸣等类似的临床症状,但在改变体位(仰卧位)时可减轻。通过影像学(CT)有无颅底骨质畸形进行鉴别。

三叉神经痛:为颅底神经源性疾病,可为多种颅底骨质畸形及其他病因所表现,而颅底凹陷症也是其中之一。亦可通过影像学(CT)进行鉴别。

参考文献:

[1] Menezes AH, Vangilder JC, Graf CJ, et al. Craniocervical abnormalities: a comprehensive surgical approach [J]. J Neurosurg, 1980, 53(4): 444-455.

[2] Goel A. Progressive basilar invagination after transoral odontoidectomy: treatment by atlantoaxial facet distraction and craniovertebral realignment [J]. Spine, 2005, 30 (18): E551 - E555.

[3] 王建华, 尹庆水, 夏虹, 艾福志, 吴增晖, 马向阳, 章凯. 颅底凹陷症的分型及其意义 [J]. 中国脊柱脊髓杂志,2011,21(4):290-294.DOI:10.3969/j.issn.1004-406X.2011.04.06.

[4] 刘金有. 原发性颅底凹陷症的影像学诊断进展 [J]. 中国实用医药,2009,4(32):219-221.DOI:10.3969/j.issn.1673-7555.2009.32.197.

[5] 巩若箴 ‚柳澄 ‚吕京光.原发性颅底凹陷症的 CT、CTM、MR特征 及检查方法的选择.中国医学影像技术 ‚2000‚16(4):269-272∙

好文章,需要你的鼓励