高尚医学影像诊断中心 病例

前沿

小/微小乳腺癌是乳腺的早期恶性病变,此阶段癌细胞尚未扩散或转移,加之病灶较小,故及时治疗可有效提高患者的生存率。但是由于小乳腺癌的肿瘤病灶小,病灶内部微血管分布不均且形态多变,导致小乳腺癌的临床特征不明显,诊断难度较高,特别是对 ≤ 1 cm 的乳腺微小癌。目前乳腺影像报告和数据系统(breast imaging reporting and data system,BI–RADS)分类是临床诊断小乳腺癌的常用评估方法,但该方法易受到检查者主观判断的影响。手术病理活检虽然是诊断小/微小乳腺癌的金标准,但是其为有创检查方式,不宜作为首选方案。超声和钼靶对小结节的检查率非常灵敏,但是对小乳腺癌检查准确度、特异度、灵敏度、阴性预测值以及阳性预测值均低于核磁共振,因此在 对可疑或者高危乳腺结节诊断上 MR 多模态显像对诊断的诊断率能进一步提升。

01 病史摘要

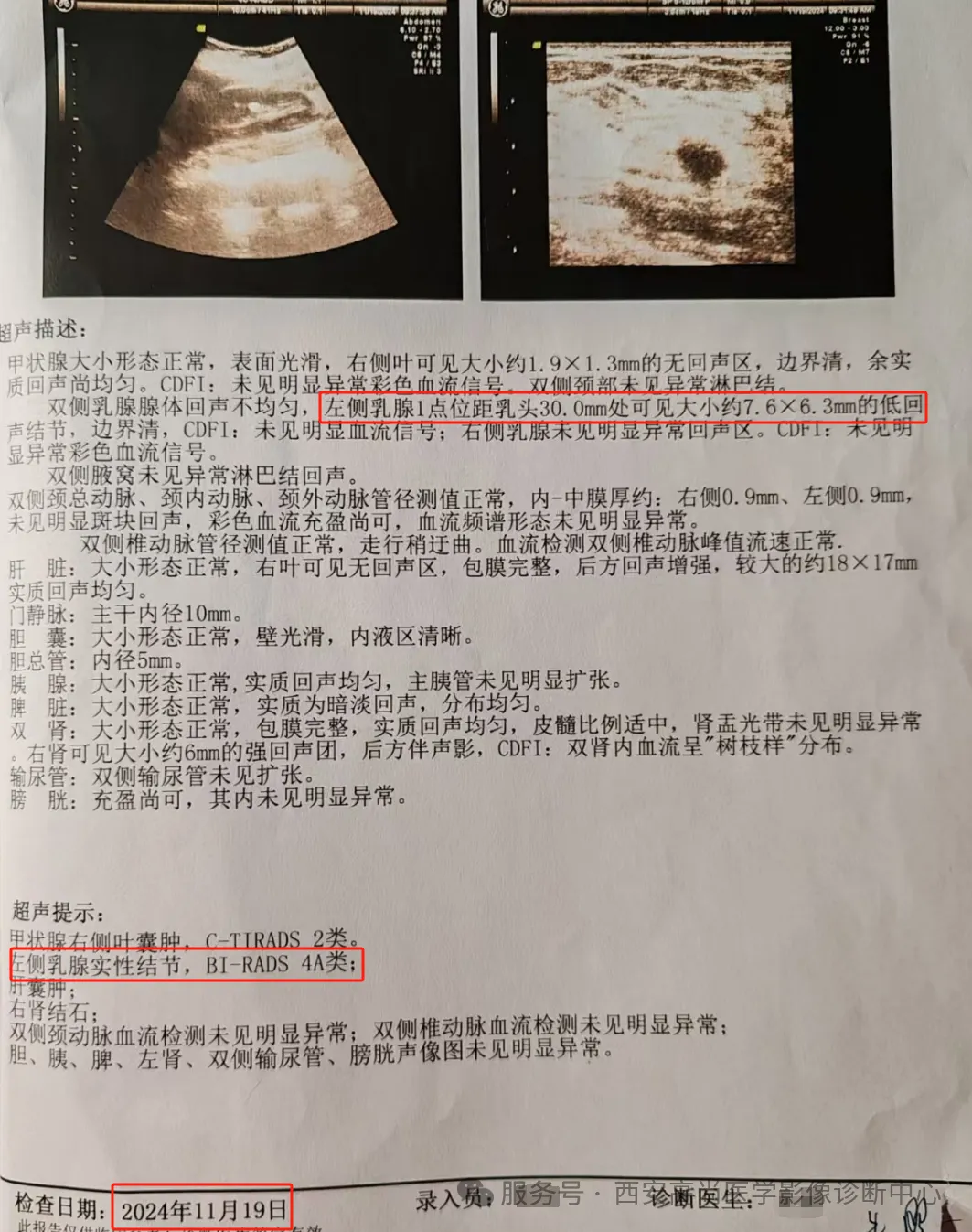

女性,39 岁,单位体检发现单侧乳腺多发小结节。

超声提示:BI-RADS:4A 类,患者为中心工作人员亲属,随来行核磁平扫+DWI+增强扫描,依据诊断结果再次行 PET/CT 全身显像。

既往体检否认手术外伤史、否认高血压、糖尿病史。

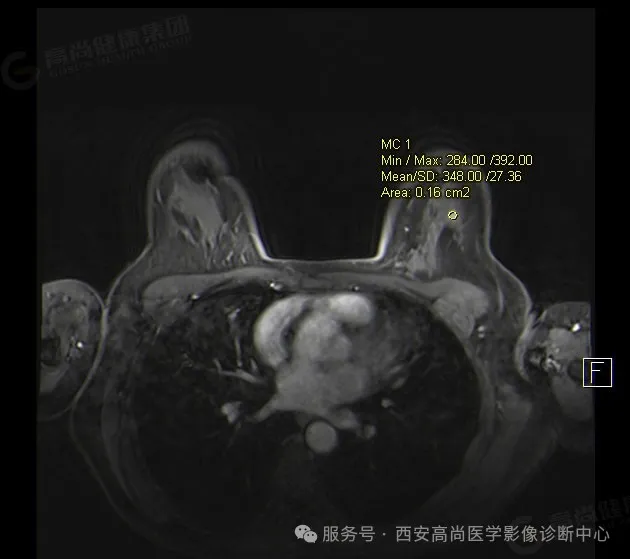

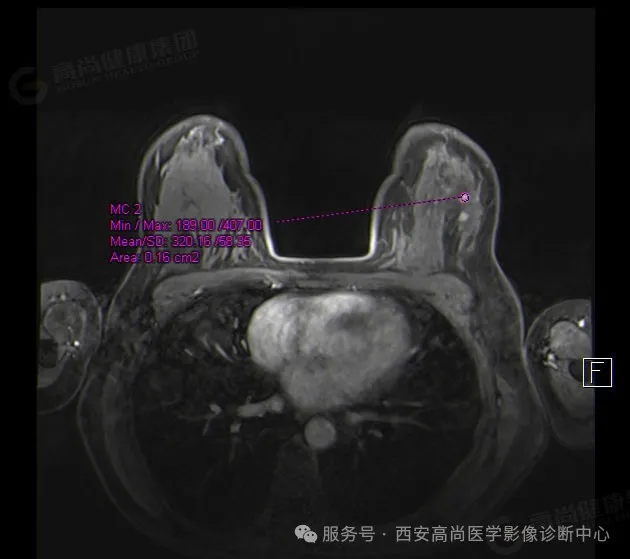

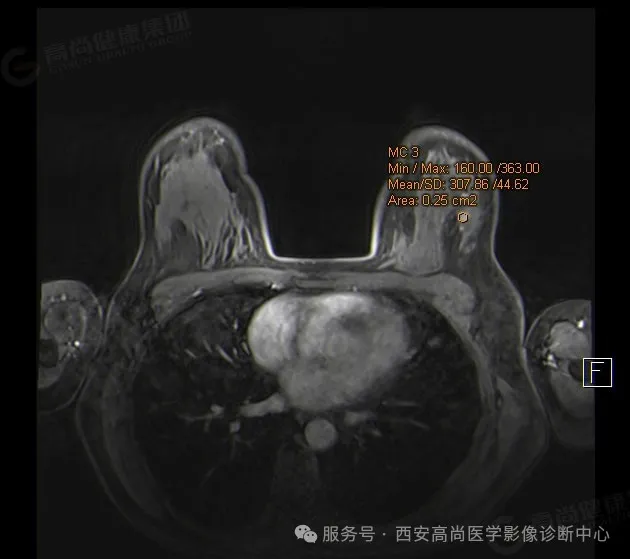

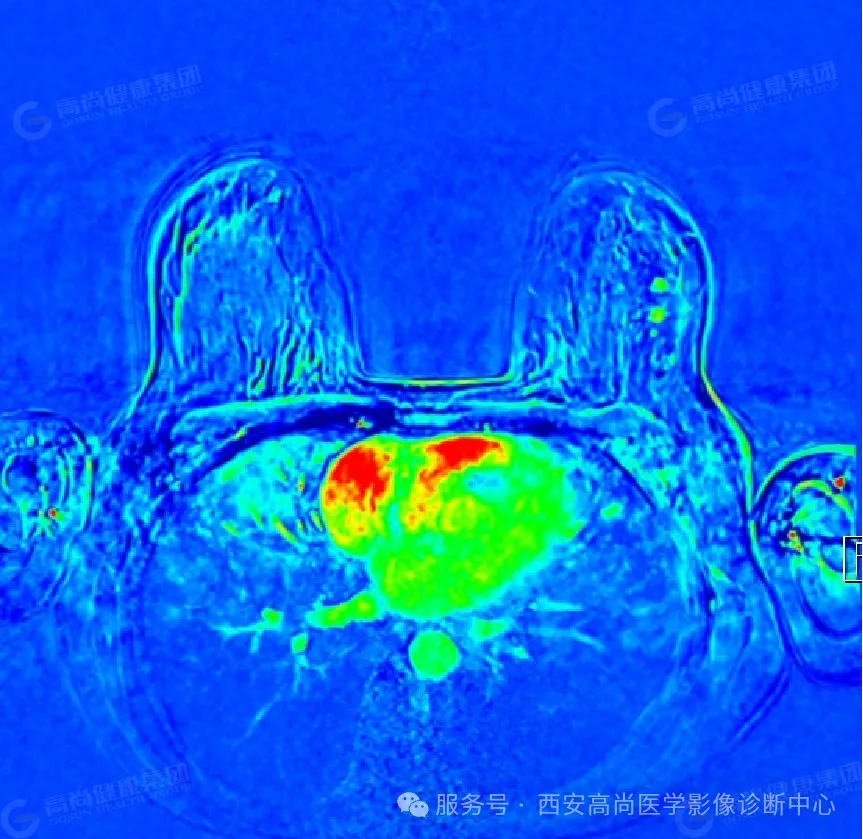

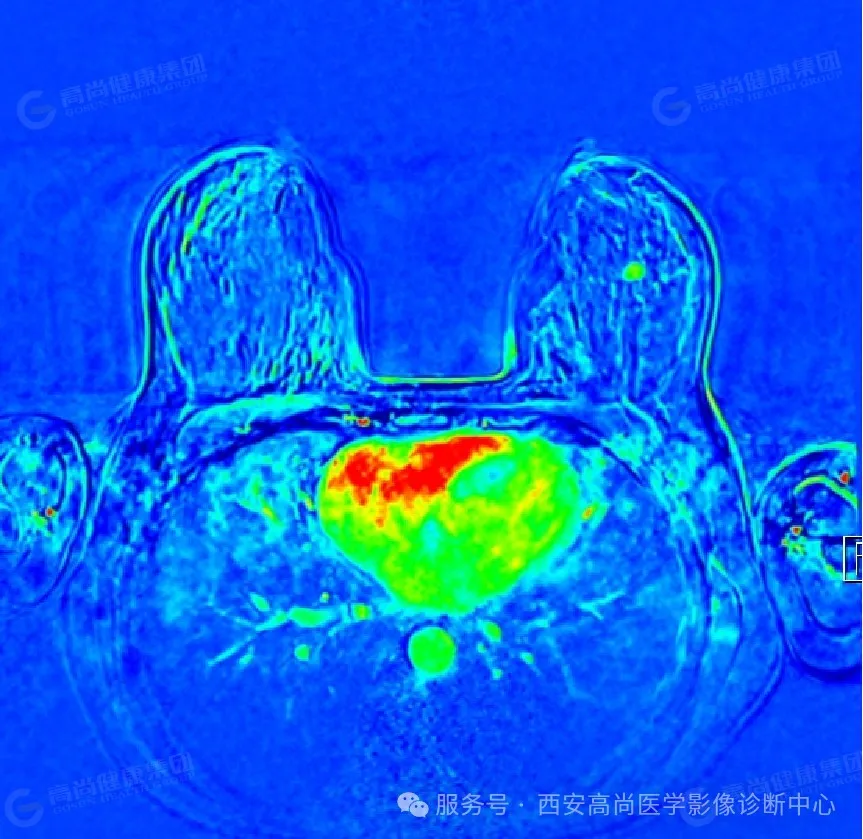

02 MR 检查影像图

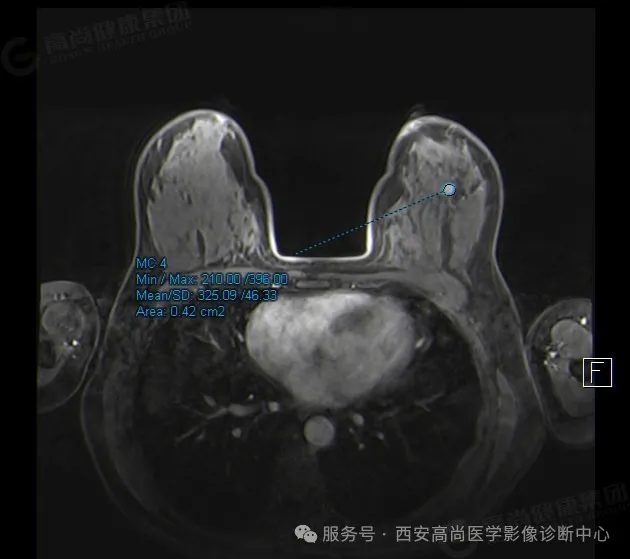

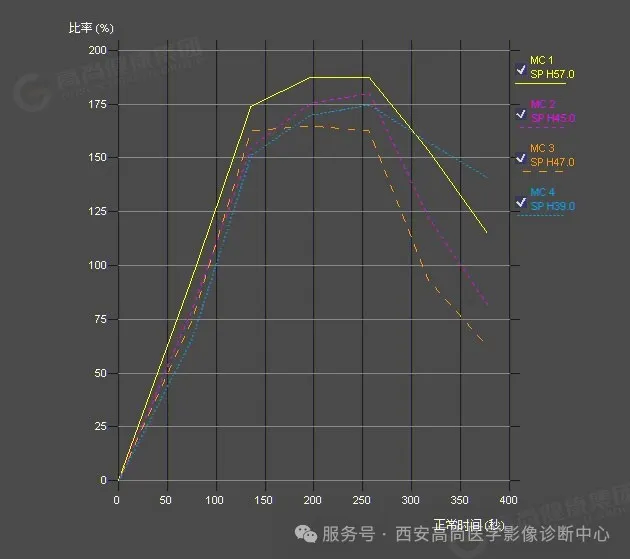

MR 扫描序列: 乳腺 MRI 平扫+DWI+多期动态增强扫描:横轴位:T1WI、T2WI-FS;矢状位:T2WI-FS;冠状位:T2WI-FS;横轴位:DWI、ADC;乳腺 MR 增强:T1WI-FS

MR 诊断: 左侧乳腺外上象限区多灶性乳腺癌,BI-RADS 分类 4c 类

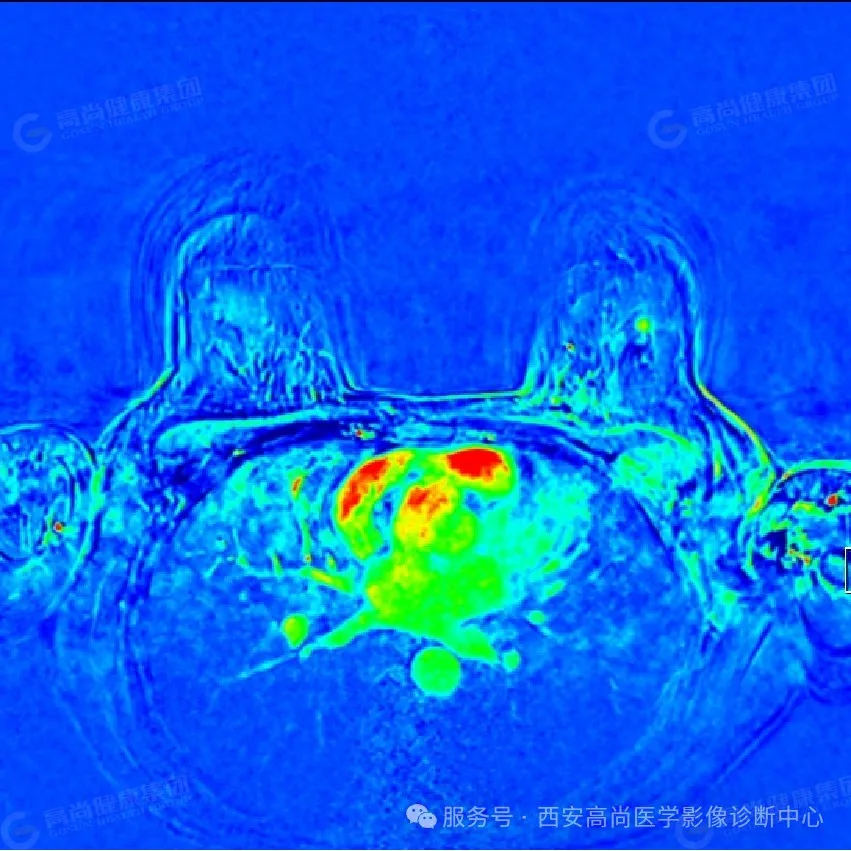

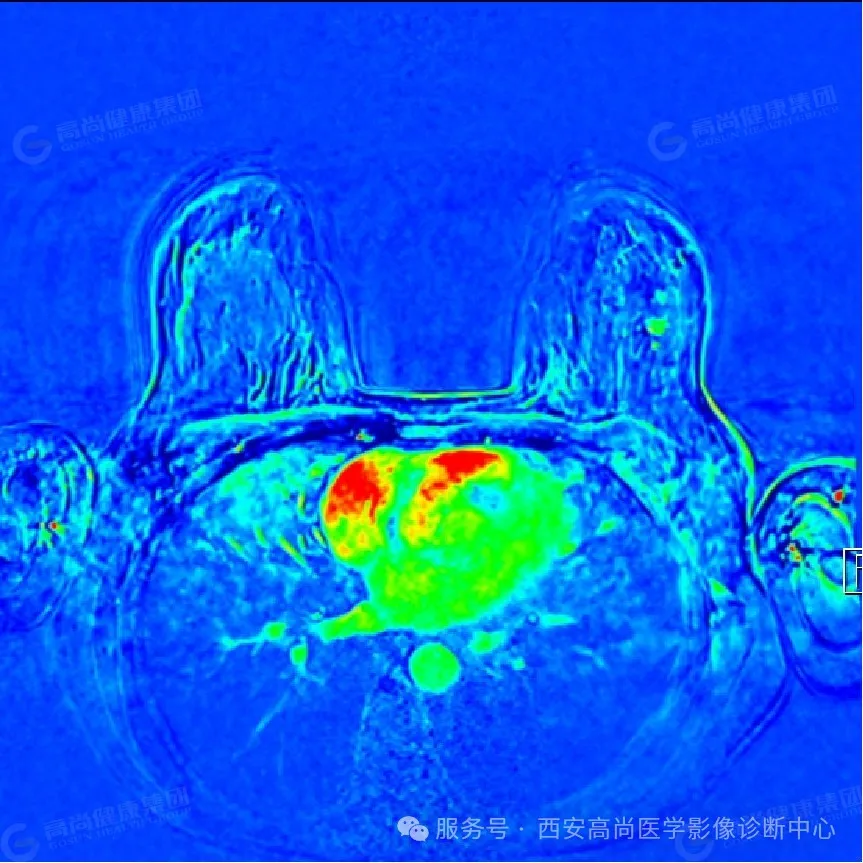

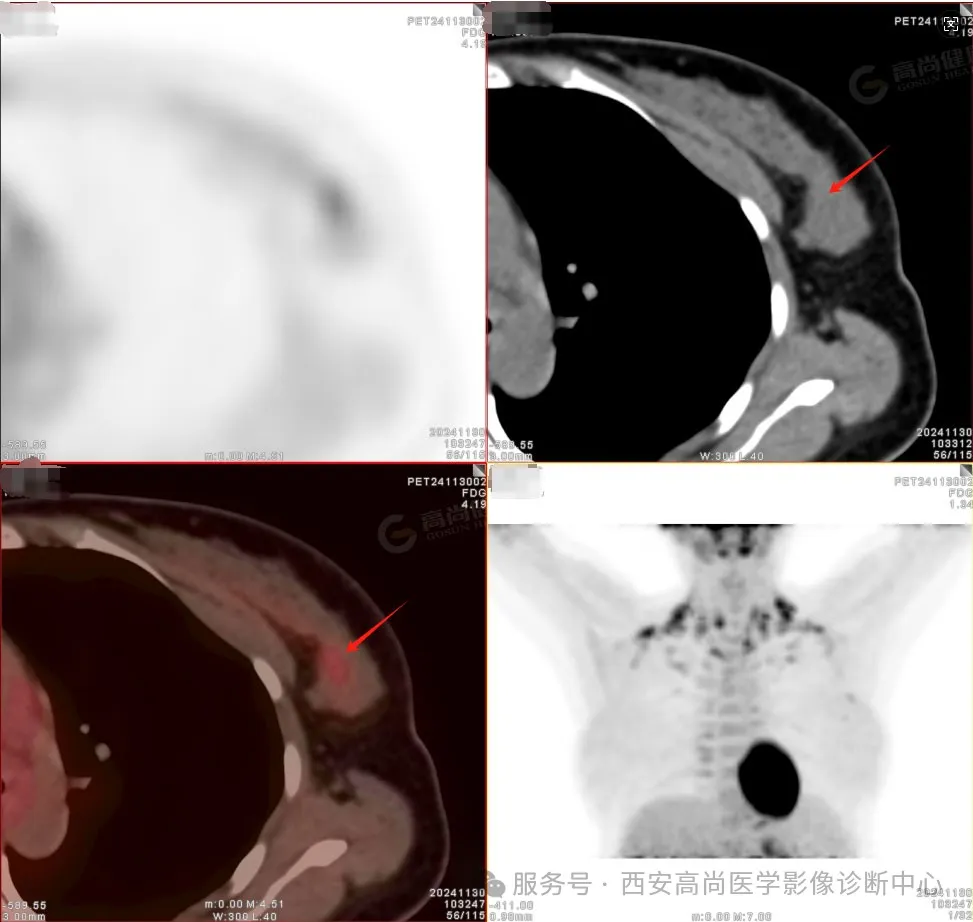

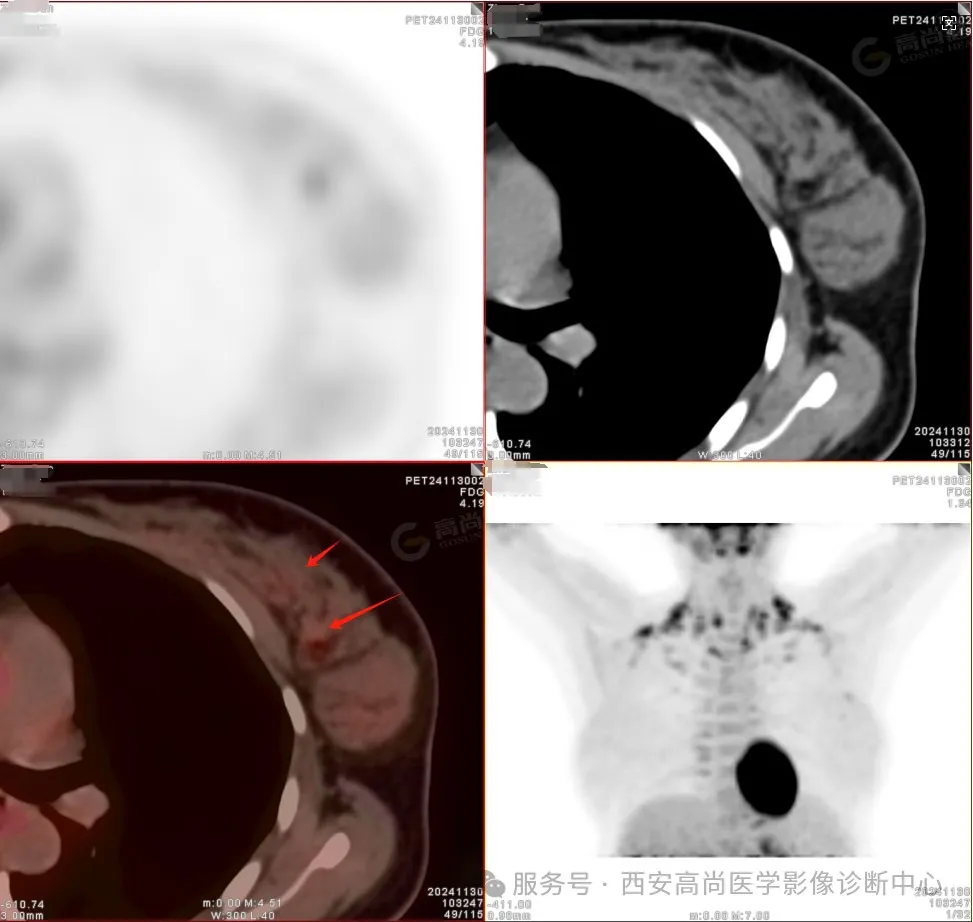

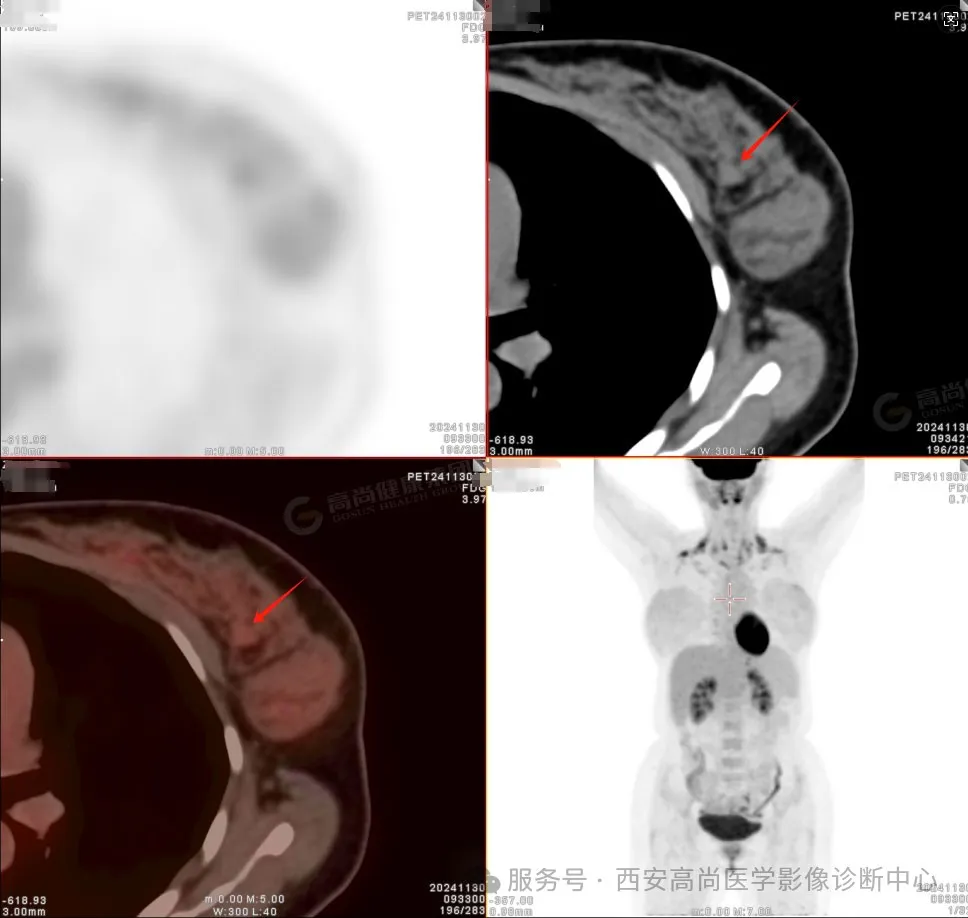

03 PET/CT 检查影像图

PET/CT-MR 多模态显像所见:

1. 左侧乳腺外上象限 (乳头中区 12 点-1 点方向距离乳头皮下脂肪距离 4.7 cm 见多个实性小结节,最大者约 1.1 cmx0.8 cmX0.7 cm,较小者最大静约 0.5 cm,MR 显示约 4 枚结节呈不规则结节样异常信号,T1WI 呈稍低等信号,T2WI 呈稍高信号,DWI 呈结节状受限高信号,ADC 值 0.8x10-3 mm2/S,其内信号欠均匀,动态增强显示上述病灶区可见 4 枚强化影,呈结节状或环形强化,动态早期呈明显强化,边缘见小毛刺,呈分叶征动态中期、后期,强化程度逐渐减低,TIC 呈流出型 (Ⅲ型),上述病灶距离胸壁约 3.8 cm,PET 示上述结节呈放射性摄取轻度增高,SUV 最大值介于 1.5-2.1。2. 右侧乳腺内见多个强化小结节影,边界清晰,边缘光滑,放射性摄取未见异常增高。双侧乳腺左右对称, 形态规则,呈混合型腺体,双侧乳腺皮肤光滑,乳头未见凹陷;双侧乳腺实质内见多发斑点、条索状 T1WI 稍高、等信号、T2W 压脂像稍高信号及低信号,双侧乳腺实质背景多期动态增强呈轻度-中度「渐进性点条形强化」, 放射性摄摄取均未见明显异常增高。前胸壁软组织及肋骨未见异常信号及异常放射性摄取增高。3. 双侧腋窝下小淋巴结可见, 最大截面约 0.6 cmX0.5 cm, 放射性摄取未见明显异常增高。

PET/CT-MR 多模态显像主要结论:

1. 双侧乳腺 PET/CT-MR 多模态显像提示:(1) 左侧乳腺外上象限 (乳头中区 12 点-1 点方向) 多发实性小结节,MR 信号异常伴弥散受限,增强扫描呈结节状或环形强化,TIC 呈流出型 (Ⅲ型),FDG 代谢轻度增高,结合病理,考虑为多灶性小/微小乳腺癌。(备注:FDG 代谢轻度高, 多为低度恶性肿瘤,分化程度较高)。(2) 右侧乳腺内多个强化小结节影,边界清晰,边缘光滑;双侧乳腺实质内多发斑点、条索状异常信号,双侧乳腺实质背景多期动态增强呈轻度-中度「渐进性点条形强化」代谢均未见异常增高,考虑为乳腺增生及增生结节。(3) 双侧腋窝下小淋巴结可见,FDG 代谢未见异常增高,考虑为淋巴结炎性增生。2. 扫描范围内全身其他脏器未见明显高代谢转移性病变。

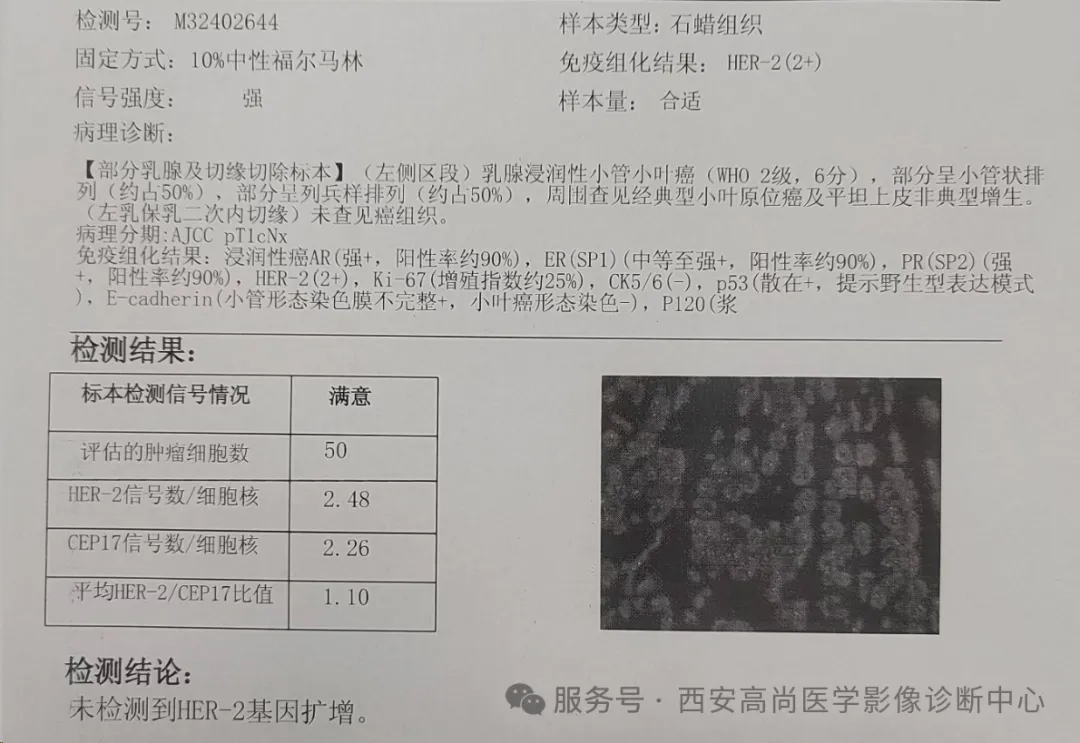

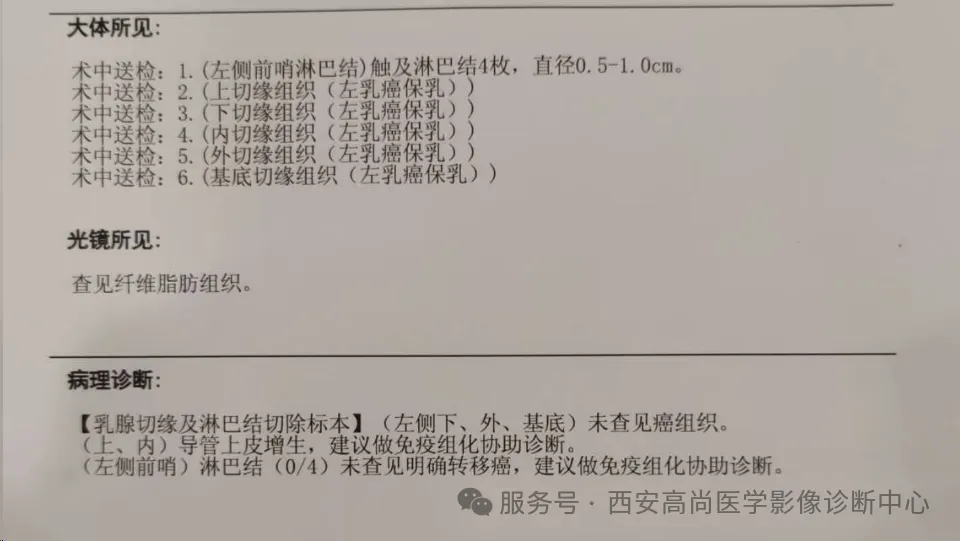

04 病理结果

1. 乳腺浸润性小管小叶癌 (WH02 级,6 分)。

2. 腋窝淋巴结未见转移。

本例为单侧乳腺多灶性乳腺癌,4 处病灶均集中于外上象限(最大径 0.5 cm-1.2 cm),并且都局限在一个象限,经多学科评估后行保乳手术(BCT),术后辅以全乳放疗及内分泌治疗(ER+/PR+)。本例在术前定位时,经过了多名有经验的医生才找全 4 枚,也突显了对于小/微小乳腺癌,3.0T MRI 动态增强(DCE-MRI)联合扩散加权成像(DWI)更具有特异性。

小结

01 乳腺小/微小癌的定义与临床意义

1. 定义与分期:

小乳腺癌:肿瘤直径 ≤ 2 cm(T1 期),根据 TNM 分期分为:T1a:>0.1 cm 且 ≤ 0.5 cmT1b:>0.5 cm 且 ≤ 1 cmT1c:>1 cm 且 ≤ 2 cm 微小乳腺癌:通常指 ≤ 1 cm 的肿瘤(T1a-T1b),部分定义包含 ≤ 0.5 cm 的极早期病灶。

2. 临床特点

(1)隐匿性强:早期多无症状,常通过筛查(钼靶、超声)发现。部分表现为无痛性小肿块或微小钙化(钼靶可见簇状分布)。(2)预后较好:早期治疗 5 年生存率 >95%,但需结合分子分型(如三阴性乳腺癌仍需警惕转移)。(3)病理类型:以浸润性导管癌最常见,其次为小管癌、黏液癌等低侵袭性亚型。

02 常见影像学诊断技术

1. 钼靶(乳腺 X 线摄影)

钼靶是乳腺癌筛查的首选方法,尤其对微小钙化高度敏感。典型表现:小乳腺癌可表现为簇状微小钙化(如导管原位癌的线样分支状钙化)或局灶性结构扭曲,部分病灶呈边界不清的致密影。优势:钙化检出率高达 80% 以上,可评估双侧乳腺及多灶性病变,尤其适合无症状人群筛查。局限性:对致密型乳腺的敏感性显著下降(漏诊率约 30%-50%),且无法区分良恶性钙化(如增生性钙化与恶性钙化形态重叠)。临床应用:主要用于初筛、钙化灶定位活检及术后随访,需与超声或 MRI 联合以提高诊断准确性。

2. 超声检查

超声是致密型乳腺或钼靶阴性患者的重要补充手段,具有实时、无辐射的优势。典型表现:小乳腺癌多表现为低回声结节,形态不规则、边缘成角或毛刺,后方伴声影,内部可见点状微钙化(高频探头可识别)。彩色多普勒(CDFI)显示穿支型或杂乱血流信号。优势:可区分囊实性病变(如囊肿与实性肿瘤),引导穿刺活检,对致密乳腺的敏感性优于钼靶。局限性:依赖操作者经验,对非肿块型病变(如小叶癌的弥漫性改变)敏感性低,且无法全面评估多灶性。临床应用:作为钼靶的补充,用于可疑结节定性、活检引导及腋窝淋巴结评估。

3. 乳腺 MRI

MRI 是术前评估小乳腺癌范围及多灶性的「金标准」,尤其适用于复杂病例。典型表现:动态增强(DCE):恶性病灶多表现为早期快速强化(1 分钟内信号强度增加>100%),时间-信号曲线呈平台型或流出型。扩散加权成像(DWI):肿瘤区域呈高信号,ADC 值降低(通常<1.2×10⁻³ mm²/s)。非肿块强化(NME):多见于小叶癌或导管原位癌,呈区域性、段性分布。优势:敏感性最高(>90%),可清晰显示肿瘤真实大小、卫星灶及对侧乳腺隐匿性病变。局限性:假阳性率高(如增生、炎症或术后瘢痕亦可强化),检查费用高、耗时长,且不适用于体内金属植入者。临床应用:术前精准分期、钼靶/超声阴性但临床高度怀疑者、保乳手术切缘评估。

4.PET/CT

PET/CT 主要用于评估全身转移,而非乳腺原发灶诊断。典型表现:小乳腺癌的代谢活性因亚型而异,多数表现为局灶性 FDG 高摄取(SUVmax>2.5),但低级别癌(如小管癌、黏液癌)可能代谢活性低而呈假阴性。优势:一站式评估淋巴结及远处转移(如骨、肝、肺),代谢信息可反映肿瘤侵袭性。局限性:空间分辨率有限(≤ 1 cm 病灶易漏诊),炎性病变或感染可能导致假阳性,且辐射剂量较高。临床应用:评价治疗前评估无远处转移、晚期患者分期、治疗后复发监测或疑难转移灶定位。

03 影像综合诊断策略与注意事项

1. 多模态联合应用:

初筛以钼靶+超声为主,致密乳腺或疑难病例加做 MRI。怀疑转移时选择 PET/CT,但需结合其他检查验证(如骨扫描、增强 CT)。

2. 病理验证不可替代:

影像学高度可疑病灶需通过空芯针穿刺或手术活检确诊,避免依赖单一影像结果。

3. 分子亚型影响影像特征:

HER2 阳性癌:MRI 早期强化显著,PET/CT 代谢活跃。三阴性癌:超声/MRI 边界模糊,易伴坏死,PET/CT 假阴性率低。小管癌:钼靶结构扭曲为主,PET/CT 可能低估代谢活性。

4. 避免过度诊断与漏诊:

关注钙化形态(恶性钙化呈簇状、分支状)、强化动力学(快速进出)等细节特征。对 MRI 假阳性病灶(如纤维腺瘤)需结合病史、随访或穿刺排除。

04 单侧乳腺多灶性乳腺癌的特点总结. 治疗挑战与策略

1. 手术选择:

保乳手术:仅适用于病灶局限、切缘阴性且术后放疗可行者(需术前 MRI 精准评估范围)。全乳切除:更常见选择,尤其是病灶分布广泛或难以保证切缘阴性时。放疗:全乳切除后若存在高危因素(如淋巴结转移、脉管侵犯)仍需胸壁放疗。系统治疗:基于主病灶分子分型制定方案(化疗/内分泌/靶向),小病灶异质性可能影响疗效。

2、预后与复发风险

生存率:与单灶性癌相似(5 年总生存率约 85%-90%),但受淋巴结状态和分子亚型影响更大。局部复发:风险较单灶性癌高 1.5-2 倍,尤其保乳术后未行充分放疗者。远处转移:与肿瘤生物学行为相关,多灶性本身不直接增加远处转移率。

3、临床管理要点

术前精准评估:MRI 是明确病灶数目和范围的金标准(检出率比钼靶+超声高 30%)。病理全面取材:术中需对切除标本多点取材,避免遗漏微小病灶。分子检测策略:主病灶与小病灶至少检测 ER/PR/HER2,显著差异时按高危亚型治疗。随访强化:术后 2 年内每 3-6 个月乳腺超声+触诊,必要时年度 MRI。

4、争议与前沿

保乳手术可行性:部分研究认为,若病灶 ≤ 3 个且局限同一象限,保乳联合术中放疗可尝试。克隆进化研究:多灶性癌的分子异质性可能提示耐药机制,需探索针对性靶向治疗。液体活检应用:ctDNA 监测可能早期预警复发,尤其对隐匿性多灶病变。

好文章,需要你的鼓励