来源:《临床儿科杂志》

病例信息

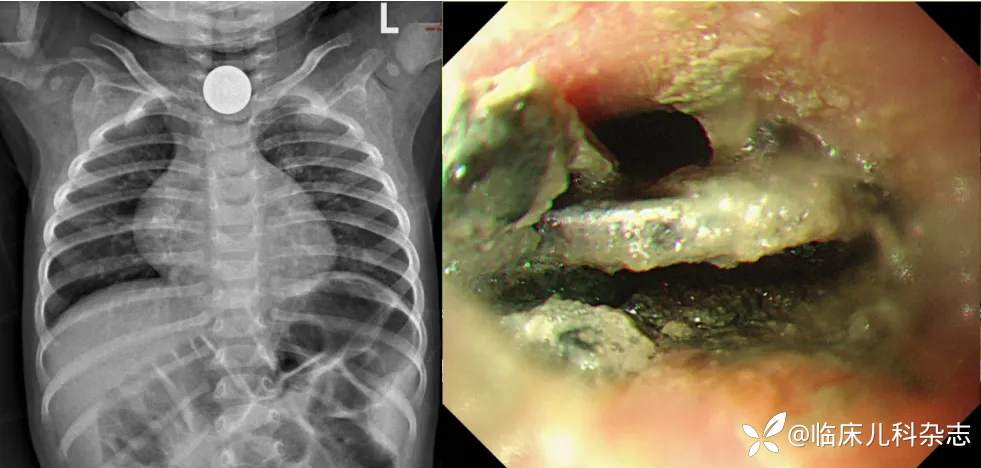

患儿,女,1 岁 11 月龄,因「误服纽扣电池 3 小时」就诊,入院后立即行内镜下异物取出术,术中发现纽扣电池一枚位于食管内距门齿约 12 cm 处,予异物钳取出,镜下见食道黏膜腐蚀,食道穿孔不能排除,术中置入胃管,术后鼻饲饮食+静脉营养。

术后第 4 天患儿突发烦躁、哭闹、声嘶,伴口周青紫,三凹征阳性,未吸氧下监测血氧饱和度下降至 75%-80%,急请 PICU 会诊后转 PICU,入监护室后立即行气管插管、呼吸机辅助通气,可见大量棕色泡沫样痰液自气管插管内涌出。本患儿经抢救病情稳定后次日行床边气管镜检查,镜下见气管黏膜糜烂、穿孔,长度约 1.5 cm,可见食管及纵隔结构,疑似软骨环暴露,见胃管暴露,周围黄白色坏死物。考虑气管食管瘘。

总结与讨论

除了电池,请问以下什么物品可能是孩子们食入的异物? (多选)

1. 磁力珠

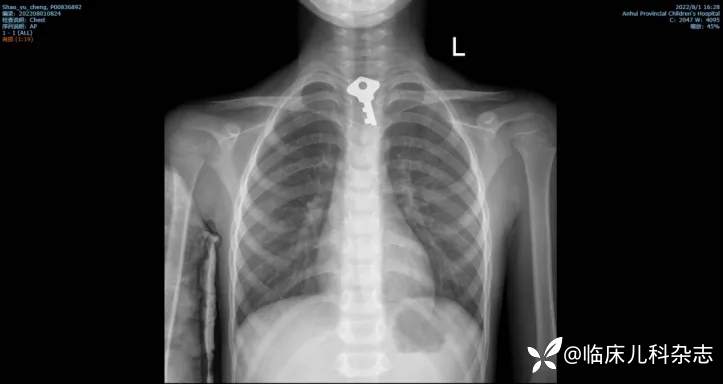

2. 钥匙

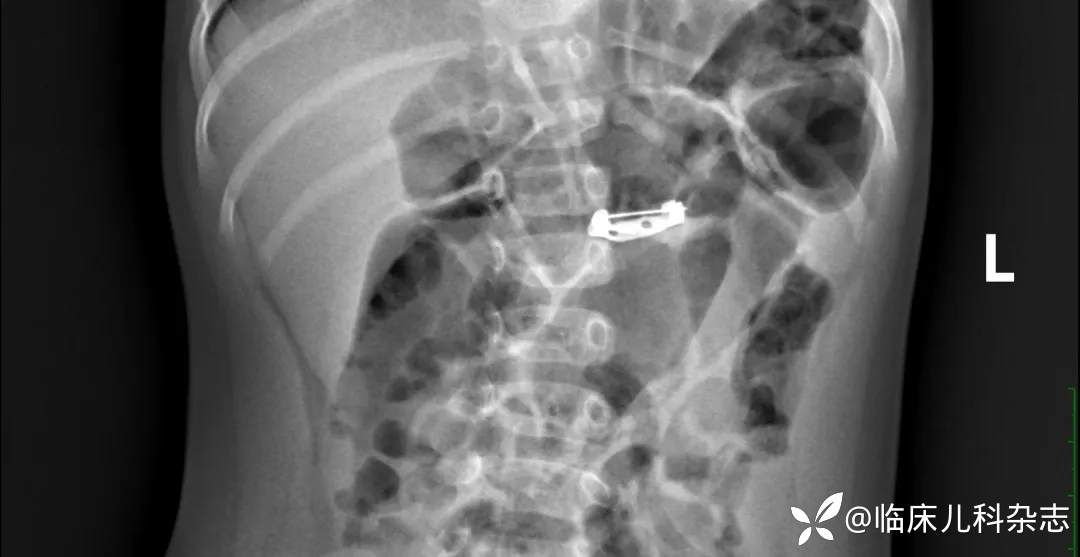

3. 缝衣针

4. 刀片

5. 指甲钳

6. 螺丝钉

7. 泡大珠

本期答案:

以上全部

病例分析

儿童消化道内异物是一个全球性问题,在好奇心的驱使下,孩子们通常通过品尝和吞咽来感受陌生事物。而孩子们食入的异物千奇百怪,甚至超乎成年人的想象。复旦大学附属儿科医院安徽医院(安徽省儿童医院)李闵等医生的一项研究纳入自 2021 年 7 月至 2024 年 7 月消化道内异物的患儿 614 例,其中吞服表面光滑圆润的钝性异物共 372 例(60.58%),包括各面值硬币 198 例(32.25%)、玻璃珠、纽扣、五子棋、铃铛、话梅核、小积木、拉链头、毛发团、柿石、食团、钥匙等,磁力珠作为其中一种特殊的类型,共 41 例(6.68%)。尖锐或边缘锋利的异物共 177 例(28.83%),包括缝衣针、篮球针、胸针、玻璃碎片、铁丝、铁片、发卡、鱼刺、猪骨头、鸡骨头、枣核、刀片、订书钉、耳钉、棒棒糖棍、螺丝钉、图钉、水果叉等,甚至是指甲钳。腐蚀性异物共 52 例(8.47%),主要包括各种型号的电池和腐蚀性液体,其中纽扣电池 29 例(4.72%),强酸强碱类液体 19 例(3.09%)。其他不易归类的异物共 13 例(2.12%),其中值得注意的是泡大珠(海绵宝宝)共 7 例(1.14%)。

本病例中的纽扣电池是小儿消化道异物当中极具危害性的一种特殊类型,除了对黏膜的局部机械性压迫外,其在潮湿环境内易短路放电产热,使黏膜、软骨严重烫伤,电池表面的氧化锌和银也可与食管黏膜的蛋白质发生化学反应,另外电池液渗漏也会腐蚀食管黏膜,使黏膜逐渐发生液化坏死。短时间内即可引起食管溃疡、食管穿孔、气管食管瘘、纵隔感染、胸腔感染等,甚至是导致死亡。因此,儿童误服纽扣电池后无论异物处于上消化道任何位置,均应立刻安排急诊内镜取出,避免出现严重并发症。若内镜下发现消化道损伤,需在数周内复查胃镜,如有狭窄形成,需早期进行食管扩张。

幼儿期为消化道异物的高发时期,大多数异物可顺利通过消化道自行排出,但一些体积较大的、尖锐的、磁性的、具有腐蚀性的异物则有损伤消化道的可能,或本身存在消化道畸形而无法自行排出异物者,需要进行医疗干预。加强看护、避免异物食入是解决问题的关键。应当将尖锐或具有腐蚀性的物品放置于儿童可接触范围之外,尤其对于乡村儿童、存在基础疾病的患儿,不仅是生理疾患,也包括心理异常情绪的孩子,更应加强看护,防患于异物食入未然。在出现儿童误服后,应当立即至专业医院寻求医师的帮助,尽早进行积极有效的处理,以避免并发症的出现。

病例来源

本病例来自复旦大学附属儿科医院安徽医院(安徽省儿童医院)

作者李闵、邓芳

点击互动讨论,分享自己的见解、经验和疑惑。

好文章,需要你的鼓励