近日,西安市中医医院外科神外小组接诊了一位来自外地就医的 85 岁赵大爷,主因「胸腰部摔伤后 1 月余,行走不稳 1 周」来诊;1 月余前曾因胸腰部外伤在外院行「胸椎骨折固定术」,后好转出院。1 周前开始出现行走不稳,右下肢行走无力,易摔倒;记忆力明显下降,时有烦躁,不认识家人并少语及大小便失禁。

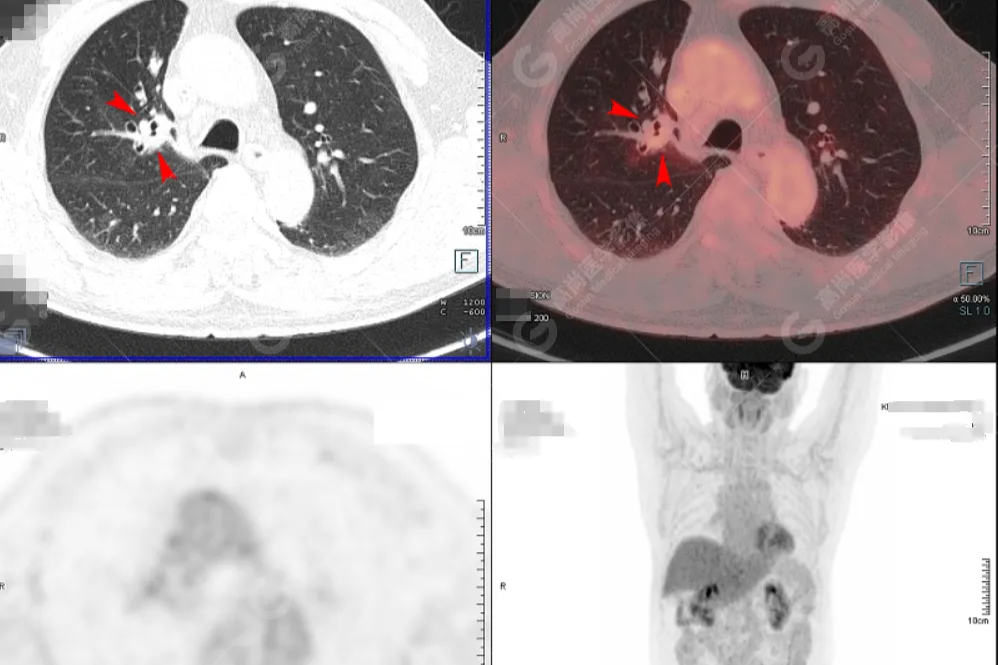

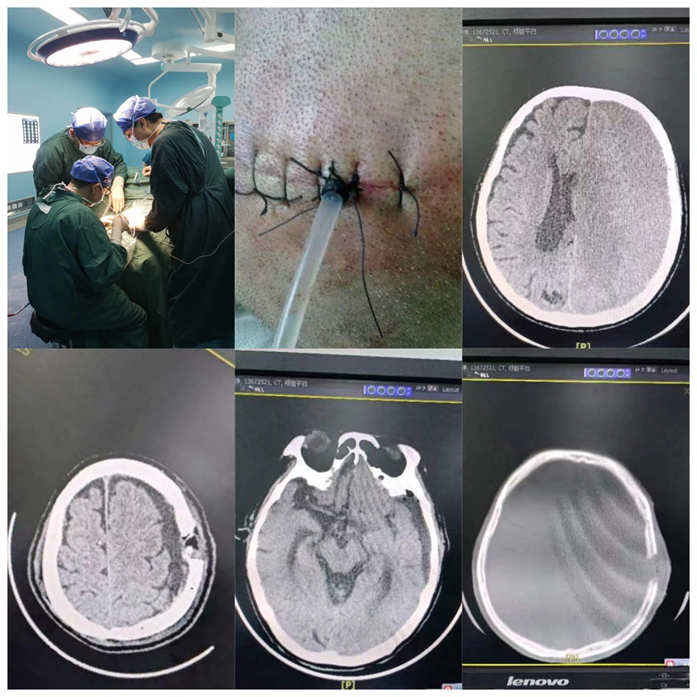

上述症状逐渐加重遂来我院就诊;急行头颅 CT 提示:1、左额颞顶部大范围硬膜下出血,中线移位明显;2、双侧基底节腔梗,脑白质脱髓鞘。外科姚江伟主任医师根据病人的临床症状和头颅 CT 检查结果,考虑病人既往有慢性支气管炎并肺气肿病史多年,近期的胸腰部手术史,左额颞顶部慢性硬膜下血肿的诊断明确,全面评估后鉴于病人目前症状较严重,为避免出现脑疝而危及生命,跟家属讲解了病情的严重性与治疗方案后选择手术治疗。

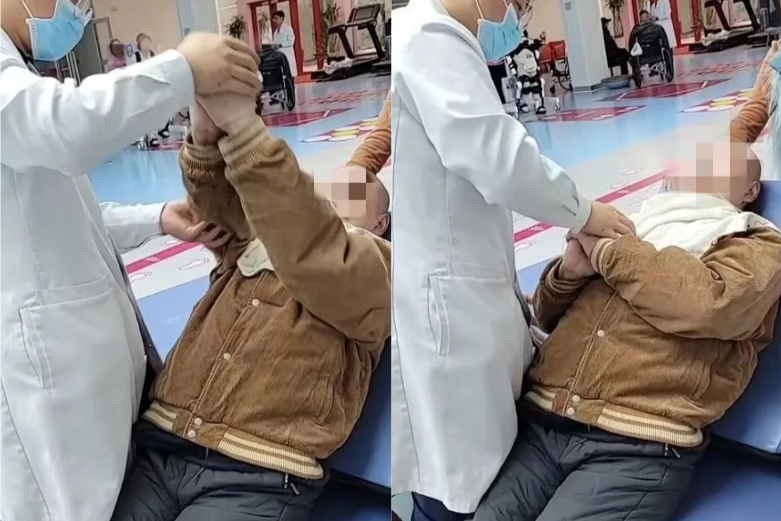

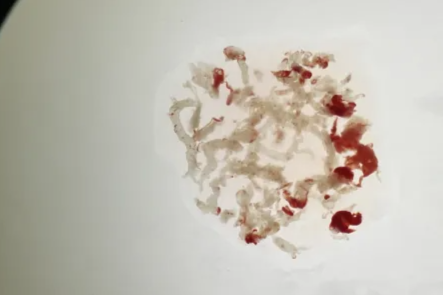

急诊在全麻下行左额颞顶慢性硬膜下血肿小骨窗开颅置管引流术,术中引流暗红色血性液约 100 毫升,温生理盐水反复冲洗见引流液清亮,留置引流管并固定牢靠,手术顺利,术后回 ICU 严观及对症治疗。术后病人头疼及右侧肢体无力症状明显减轻、术后 3 天复查头颅 CT 左侧硬膜下血肿引流满意,拔除头部引流管继续对症治疗,后康复出院。

头部并没有受伤的赵大爷怎么会突然颅内出血呢? 肯定是大部分人的疑惑,下面大家一起来了解什么是慢性硬膜下血肿。

什么是慢性硬膜下血肿?

慢性硬膜下血肿是指外伤后 3 周以上开始出现症状,位于硬脑膜与蛛网膜之间,具有包膜的血肿。好发于老年病人,可无明确或仅有轻微头部外伤史,起病隐匿,临床表现无明显特征,容易漏诊或误诊。也有部分病人无外伤史,可能与营养不良,维生素缺乏、硬脑膜出血性或血管性病变等相关。

究其原因,绝大多数都有轻微头部外伤史,当前额或后枕部着力时,脑组织在颅腔内的移动度较大,易撕裂自大脑表面汇入上矢状窦的桥静脉导致出血 (见图),其次是静脉窦、蛛网膜颗粒受损或者硬膜下积液也是血肿发生的原因。

为何容易发生在老年人?

老年人由于存在脑萎缩,脑组织与颅骨内板的距离增大,导致脑组织在颅腔内移动的空间增大,轻微的脑外伤就能造成桥静脉撕裂而出血,静脉血缓慢在硬膜下腔增大,最终出现临床症状。而年轻人脑组织饱满,脑组织与颅骨的相对移动度小,发生慢性硬膜下血肿的概率相对较低。

会出现那些症状?

特别提醒 60 岁以上的老年人:如果在 2 至 3 月内有过头部碰撞、跌倒等外伤史,逐渐出现头痛、恶心、呕吐;一侧 (或双侧) 肢体力量下降、行走不稳,拖沓;记忆力减退;精神异常;癫痫发作;严重时昏迷等症状——就要警惕,有可能头部有慢性硬膜下血肿。

该如何治疗?

1. 保守治疗:口服阿托伐他汀钙片和地塞米松片等药物治疗。

2. 钻孔引流术及骨瓣开颅术等,绝大部分手术的病例只需做一个头皮小的切口(局部麻醉亦可),行血肿微创引流手术,后续配合口服立普妥等药物即可恢复良好。

日常生活中如何预防慢性硬膜下血肿?

1. 老年人在日常活动及体育锻炼时,体位改变时要缓慢 (如躺下坐起、坐起站起切换时宜缓慢),避免头部碰撞于床头;

2. 排便时要缓慢,避免蹲便时以屏气的方法排便导致血压升高,从而引起颅内出血;

3. 避免爬高取物,低头取东西时避免头部上方有障碍物;

4. 避免在人群多的地方活动锻炼,以免发生碰撞;

5. 出行交通时尽量减少使用自行车、摩托车等交通工具;冬春季雨雪天出行时注意避免滑倒;

6. 不听信虚假药物宣传,不乱用活血化瘀药物 (如丹参滴丸、三七粉等),避免药物引起凝血功能异常,继而增加患慢性硬膜下血肿的风险;如长期口服抗凝药物或抗血小板药物时,需定期监测凝血功能,如出现牙龈出血、鼻腔出血、便血、皮下出血等情况,需及时就医,调整药物使用。

7. 慢性硬膜下血肿的患者平时应该注意休息,避免过度活动,保持心态稳定平和,避免情绪激动。饮食以细软易消化为主,如稀粥、面条、牛奶、豆浆等,定时定量进餐,戒除烟酒,避免生冷油腻,辛辣刺激食物;养成规律的生活习惯,患者进行定期的随访复查,动态的监测病情变化。

如果有头部外伤病史,又有上述类似的情况,请及时就诊,行头颅 CT 或者头颅 MRI 检查尽快明确诊断,不要延误治疗!

好文章,需要你的鼓励