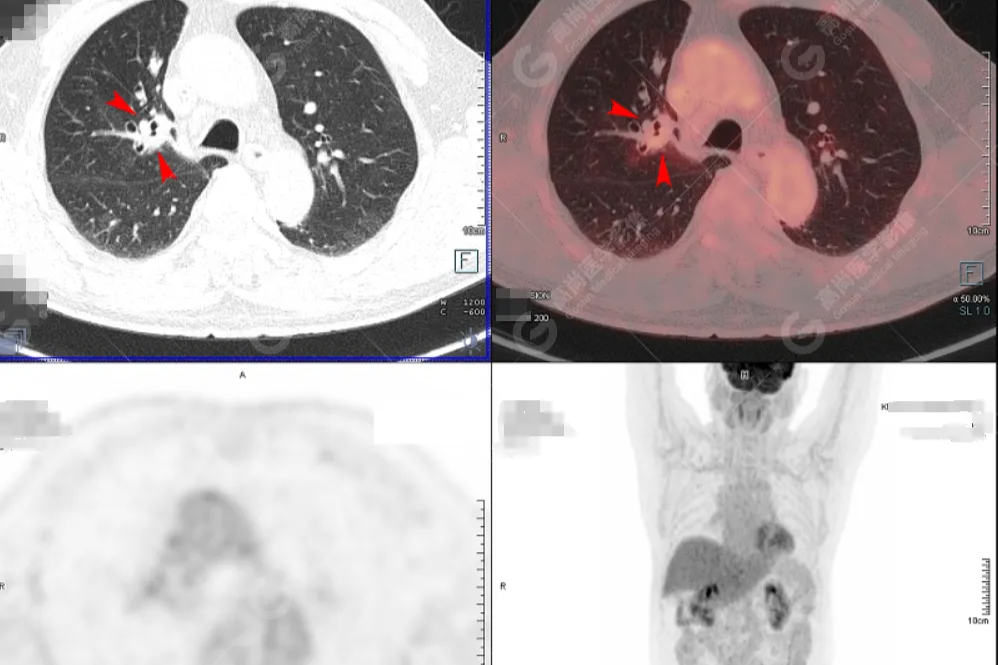

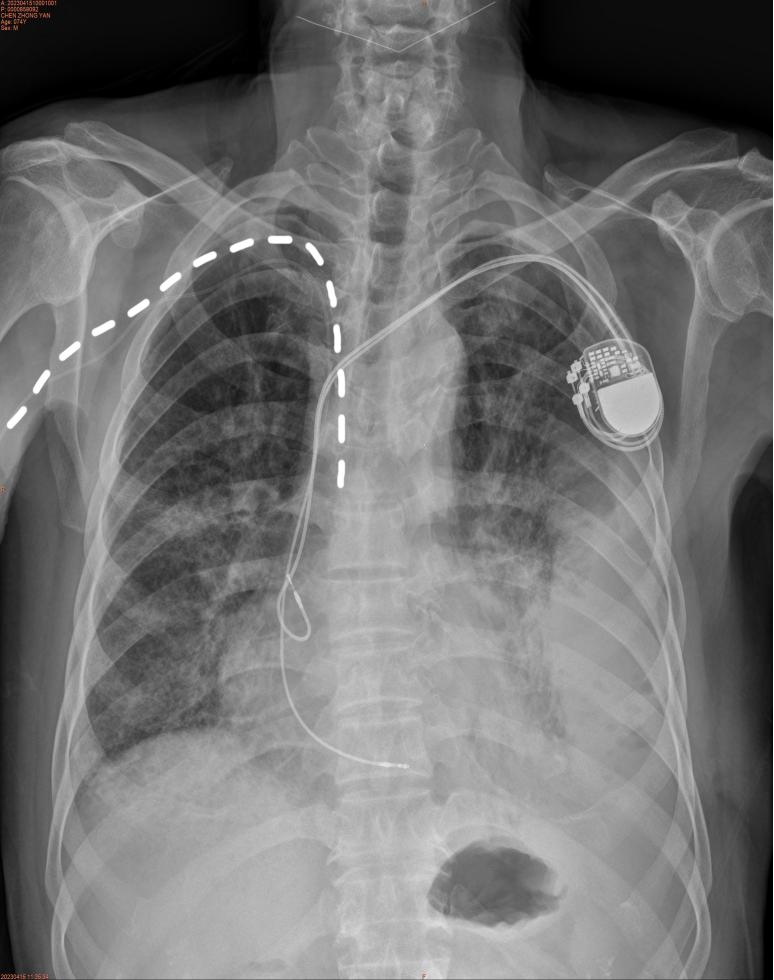

近日,PICC 专科护理门诊接到一例会诊。患者,男性,80 岁,因反复咳嗽、咳痰、胸闷入院,既往高血压、冠心病十余年,2019 年植入心脏起搏器,现确诊恶性肿瘤。因病情需长期输注高渗性、强刺激性的药物,需建立一条长期中心静脉通路、保障患者的用药安全。接到会诊后,PICC 门诊的刘燕护士长立即评估患者的治疗周期、血常规、凝血等指标,发现患者心脏起搏器电极线自左侧锁骨下静脉植入,立即联系石春燕主治医师与心血管内科何华斌医师,全面评估患者心脏起搏器的情况,确定了 PICC 导管置入的可行性。

随后,刘燕仔细的评估患者心电图、双上肢血管、局部皮肤及肢体活动等情况,再根据我国 2013 版卫生行业标准《静脉治疗护理技术操作规范》,决定从患者心脏起搏器植入的对侧上臂置入 PICC 导管,置管前耐心的与患者家属沟通,获得同意。

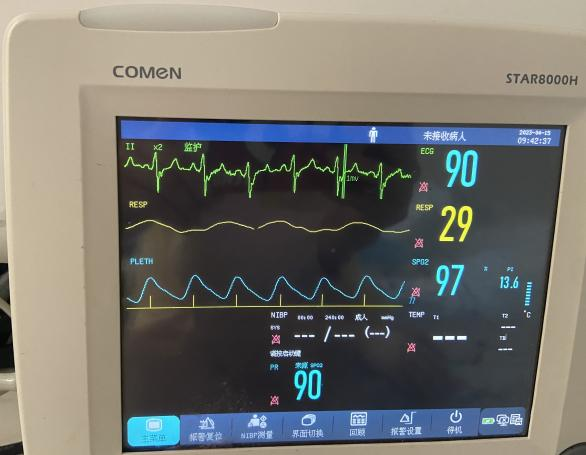

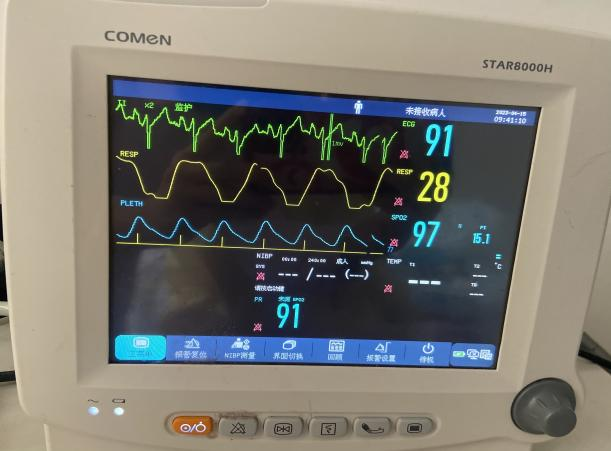

在心电监测和无菌操作下,大家分工协作,洪洁护士长负责患者的心理疏导,罗君负责协助患者摆体位,刘燕凭借扎实过硬的技术穿刺一次成功,轻柔、缓慢的送入导管,同时观察对比体表及腔内心电图的变化,随着导管送入可见腔内心电图 P 波振幅逐渐增大,最终将导管尖端留置在 P 波位于 QRS 波三分之二处。置管时石春燕主治医师全程陪同并实时监测心电图的变化,患者无何不适。

置管后,患者胸片提示 PICC 导管尖端位于上腔静脉下三分之一处,位置正常。后续随访时指导患者加强肢体运动、局部热敷、多饮水等措施,以促进血液循环和静脉回流,避免并发症的发生。患者在心电监护下进行静脉输液 3 天,期间无心率减慢、心前区不适等情况,已顺利完成第一周期治疗。

心脏起搏器植入患者置管前充分评估,选择最佳的 PICC 置入路径,是可以应用腔内心电定位技术进行导管尖端定位的,此技术在国内外文献上亦有少数成功案例。九江市第一人民医院至今已顺利完成 5 例心脏起搏器植入患者 PICC 导管的置入,此例患者是唯一一例术中成功实行腔内心电定位技术的案例。

什么是腔内心电定位技术?

腔内心电定位技术是指在 PICC 置管过程中,利用具有传导性的金属导丝、生理盐水等作为探测电极,诱导出心房内心电图,通过 P 波变化实时监测 PICC 尖端位置,即安全又精准,特异性高达 99.5%。

什么是「双生命线困境」

PICC 导管与心脏起搏器电极线并存状态为「双生命线困境」,因心脏起搏器电极线与 PICC 导管的走行途径部分相同,均通过头臂静脉、上腔静脉。因此,增加 PICC 置管难度,导致送管困难、感染、血栓、中心静脉狭窄等并发症发生风险增加。

好文章,需要你的鼓励