战友们,高博医学(血液病)北京研究中心北京高博博仁医院刘双又主任、安丽红医生「治疗手记④」新鲜出炉~本期我们将从这个特殊病例进行分析探讨,为大家解读持续性血小板减少一定是免疫性血小板减少性紫癜(ITP)吗?真相究竟如何,一起来看看吧。

患者病例

外院诊疗情况

患儿,女,6 岁。

2018.5 月因「双下肢瘀斑」就诊,于当地医院查血白细胞 5.93×10^9/L、血红蛋白 150 g/L、血小板 28×10^9/L,抗核抗体谱检查均阴性,超声:心脏超声未见异常;肝胆胰脾未见异常。胸部 CT 示肺内及纵隔病变,考虑肺结核可能性大。行骨髓穿刺术示三系增生伴巨核细胞成熟障碍骨髓象。诊断为特发性血小板减少性紫癜(ITP),给予泼尼松口服。

2018.7.4 日复查胸部 CT 示左肺上叶见后段结节,可见小点状钙化,继发肺结核待排;右肺上叶少许炎症。进一步完善淋巴细胞培养+结核杆菌 Y-干扰素释放实验及结核实验均阴性,当地医院排除肺结核。期间多次于当地就诊及长期口服泼尼松片,之后联合复方皂矾丸治疗,血小板波动于 11-328×10^9/L 之间。

2019.1.16 日就诊于某医院门诊,查血白细胞 23.27×10^9/L↑、中性粒细胞计数 19.8×10^9/L↑、血红蛋白 122 g/L、血小板 41×10^9/L↓、C 反应蛋白 200 mg/L↑、乳酸脱氢酶 284 U/L↑、肌酐 94umol/L↑;超声示左侧肾盂稍增宽。

就诊我院情况

2019.1.17 日患儿来我院就诊,入院时一般状况差,主诉腹痛及头痛,查体:生命体征平稳,满月脸,心肺查体无异常。腹部膨隆,压痛明显,未触及包块,肝脾肋下未触及,肾区无叩痛。

查血白细胞 22.93×10^9/L↑、中性粒细胞计数 21.55×10^9/L↑、血红蛋白 115 g/L、血小板 86×10^9/L↓、C 反应蛋白 239.24 mg/L↑、降钙素原 8.38ng/mL↑、乳酸脱氢酶 406U/L↑、钾 3.45 mmol/L↓、钠 134.5 mmol/L、纤维蛋白原 11.38 g/L(危)、D-二聚体测定 1.68 mg/L↑;尿白细胞 481.1 个/ul↑、尿白细胞 (高倍视野) 86.60 个/HPF↑,尿白细胞++;尿隐血++,尿蛋白+;便常规+轮状病毒检测未见异常。

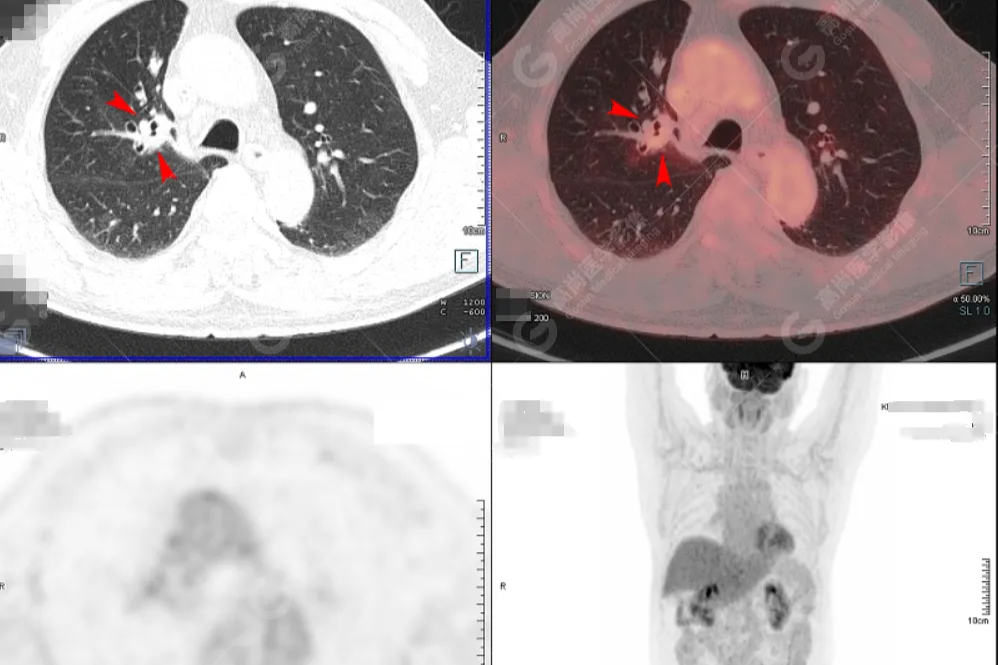

胸部 CT 示:左肺上叶尖后段结节,炎性假瘤可能。

腹部 CT 示:1. 脾大;2. 双侧肾脏肿大,左侧输尿管扩张。

初步诊断:1. 免疫性血小板减少性紫癜?2. 脓毒症;3. 泌尿系感染;4. 电解质紊乱。

入我院后治疗

入院当晚患儿发热,Tmax38.5℃,呼吸 21 次/分,心率 110 次/分,给予头孢吡肟、美罗培南联合抗感染、妈咪爱调节肠道菌群、补充电解质等治疗,因外院长期使用激素不宜骤停,激素减量至每天泼尼松片 10 mg,治疗 2 天后患儿体温降至正常、头痛消失、腹痛减轻。

2019.1.19 日复查尿白细胞 64.1 个/ul↑、白细胞 (高倍视野)11.54 个/HPF↑,尿白细胞阴性;尿隐血阴性,尿蛋白弱阳性;1.20 日查血白细胞 15.42×10^9/L↑、中性粒细胞计数 11.32×10^9/L↑、血红蛋白 113 g/L↓、血小板 190×10^9/L、C 反应蛋白 112.04 mg/L↑、降钙素原 4.44ng/mL;1.23 日查血白细胞 11.8×10^9/L↑、中性粒细胞计数 7.14×10^9/L↑、血红蛋白 109 g/L↓、血小板 313×10^9/L、C 反应蛋白 32.59 mg/L↑、降钙素原 0.27ng/mL、肌酐 37.8umol/L↓、乳酸脱氢酶 205U/L,期间 2 次尿培养阴性。

2019.1.23 日患者家属因经济原因出院。

出院及随访

出院诊断:1. 感染继发性血小板减少症;2. 脓毒症;3. 泌尿系感染;4. 电解质紊乱。

出院建议:1. 泼尼松片每天 5 mg 口服 1 周后停用,头孢地尼口服;2. 于儿童医院肾内科就诊明确肾脏病变性质。

出院后随访:患儿一般状况好,血小板持续正常,泼尼松减停后未再服用激素;肾内科检查肾脏无异常。

关于病例的讨论

此患儿以血小板减少起病,外院骨髓穿刺细胞学示三系增生伴巨核细胞成熟障碍,诊断为特发性血小板减少性紫癜(ITP)并长期服用激素。入我院时发热伴腹痛、头痛,实验室检查炎症指标超高(CRP 239.24 mg/L,PCT 8.38ng/mL),白细胞及中性粒细胞明显增高,尿常规检查显示泌尿系感染,经抗感染治疗后体温正常、腹痛、头痛消失,血小板恢复正常,激素逐渐减停,停激素后血小板持续正常。入院时双肾增大考虑感染所致,治疗后恢复正常。

回顾性分析:患儿为泌尿系感染继发性血小板减少,并非特发性免疫性血小板减少性紫癜(ITP)。ITP 属于排除性诊断,需除外其他原因导致的血小板减少;治疗上如无出血不主张长期服用激素。该患儿院外长期应用激素,导致泌尿系感染迁延不愈至发展成脓毒症;因其无典型尿频、尿急、尿痛的泌感症状,而以腹痛为主要表现,导致院外未发现患儿患有泌感。

关于感染引起血小板减少原因不是十分清楚。目前公认的病毒引起血小板减少的机制:

①对巨核细胞/血小板产生直接的破坏;

②CMV、HIV、乙型肝炎病毒可直接抑制骨髓造血细胞的生成过程;

③通过宿主免疫系统产生抗血小板的自身性抗体来杀伤血小板。而细菌感染引起血小板减少可能是血小板作为炎症细胞参与感染后天然性免疫有关,致病菌主要是革兰氏阴性菌(G-菌)、链球菌等。原因可能是 G-菌脂多糖(LPS)特异性通过 Toll 样受体(TLRs)激活参与炎症-免疫反应,增加了血小板的消耗;同时 LPS 作为细菌内毒素的主要成分,对巨核细胞产生抑制作用,使血小板生成减少。

总之,临床上遇到血小板减少患儿要考虑多方面因素,感染性疾病是因素之一,病原微生物直接破坏或抑制血小板生成、抗血小板抗体产生以及血小板参与机体炎症过程的过度消耗可能是血小板减少的原因。控制感染可使血小板增加至恢复正常水平。本例患者主要抗感染治疗,由于外院长期服用激素不宜骤停,我们让其 2 周减停,此后未再服用激素,随访 3 年状况良好,血小板持续正常。

好文章,需要你的鼓励