我并非出生于医学世家,但从小就对医学产生了浓厚的兴趣,立志当一名医生。进入医学院以来,一直都非常幸运地在学院成绩排名第一,可每当自己站上领奖台时,心里却没有...

我并非出生于医学世家,但从小就对医学产生了浓厚的兴趣,立志当一名医生。进入医学院以来,一直都非常幸运地在学院成绩排名第一,可每当自己站上领奖台时,心里却没有足够的底气。在被身边多数人看好的眼光中,我始终问自己,这些学科成绩能否代表我将来会成为一名好医生?

终于进入临床实习了,在心内科值班的一个晚上,从看书的疲惫中,我抬起头,望着窗外华灯初上的城市,霓虹灯的光影装点着迷醉的夜空,一岸繁华。

「医生...」一声虚弱的呻吟将我从绚烂的城市夜景中拉回现实。

我转过身,看到一位满头银发、身佝驼背、面容沧桑的老奶奶。「您有什么事?」我走向她。

老奶奶的皮肤已经失去光泽,松弛下垂,额头上镌刻着四道深深的皱纹。她焦虑而不知所措,语音急促,却说着我听不懂的方言。

「您能说普通话吗?」我没忍住,打断了她。

「我家老爷子,他... 他这里(指向胸口)一直憋着难受!」

老奶奶这时一个侧身,我才看到她身后还跟着一位神情淡定的老爷爷。老爷爷看了看我,没有表情,随后有点「骄傲」地把眼光瞥向它处。我心想,这可能又是众多「依从性不佳」的患者之一了,不是第一次遇见,也习惯了。正准备问诊,老奶奶看到老爷爷对我的态度,顿时发作起来,「你这个死老头子,医生在你面前,你还摆脸色,你想气死我吗?」暗黑的阳台上,老奶奶的眼睛里泛着光,说完,她捂住胸口大口地喘气,这个细节我当时并未在意。

老奶奶的发作让老爷爷瞬间打消了「骄傲」的架势,从昂首挺胸转为低头垂眼,双手交握在一起,暴露了内心的惶恐。我被这一幕逗笑了。

「老爷爷,您哪里不舒服?」「是一种怎样的不舒服?」「什么时候开始的?」... 按照老师当年传授的问诊七要素「起、因、症、变、随、食、诊治」的顺序,我熟练地进行了问诊。根据了解的信息,我感觉老爷爷很可能罹患了心脏疾病,便让他回病房休息,老奶奶在老伴的病床旁搭了个简易的家属陪床,也睡了。凌晨一点半有患者诉腹胀,我处理完后去老爷爷的病房看了一眼,两位老人安详熟睡的样子让我暂时心安,想着,明天一定要记得向主任汇报老爷爷的病情,确定到底是什么问题。回到医生值班室,我继续挑灯夜读。

第二天早上,主任查房,听完我的汇报,考虑老爷爷可能是冠脉狭窄导致心肌供血不足,下午主任带着我一起去心超室为老爷爷做检查。

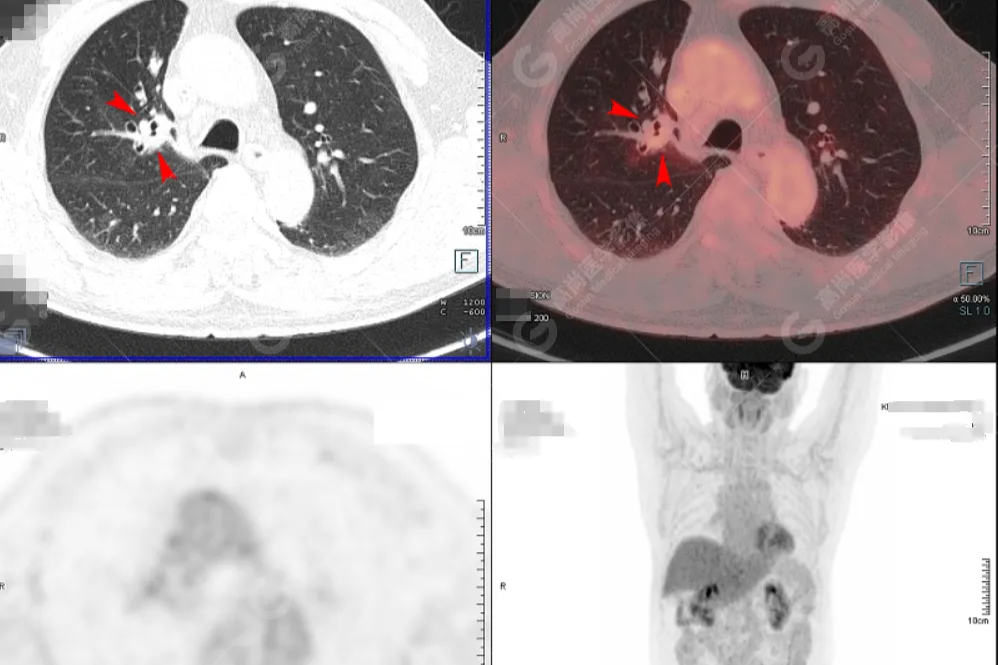

「纵膈肿瘤...」主任转头低声对我说。我心头一震,彩超显示屏闪烁着,旁边的检查床上,老爷爷的神情依然淡定自若,全然不知他的胸腔里有一个接近一半心脏大小的占位性病变,而这占位是良性还是恶性?有无转移?我们还全无头绪。

因为胸腔巨大占位引起了老爷爷的气促症状,如需解决问题,更多的要依靠外科治疗手段,要将手术存在的风险、可能出现的问题告知家属。

我艰难地、踌躇着向老奶奶说明情况,她的眼睛瞬间红了,眼泪成串珠落下。这一幕让我猝不及防,这时,我突然想起那天晚上老奶奶眼睛里的光,也许,那是焦急的泪水吧,虽然她对老爷爷呼来喝去,但是内心真的疼惜陪伴多年的老伴儿。老奶奶边哭边责怪自己没有照顾好老伴,仿佛一个犯了错的小孩。看着她,我也觉得眼眶湿润了,却不知道怎么安慰她。

回到办公室,我开始问自己,这几年来明明努力学习每一门专业课程,但到了临床后,却为什么总是有一种无能为力的感觉,那些专业知识、技能,曾经是我仰望的漫天绚烂,我努力采撷在怀,但到了真正需要帮助患者时,却觉得手中空无一物。困惑在心里不断发酵,于是我将「无奈」的感受发到了朋友圈。没过多久,看到晓丹老师给我的回复,老师从「同理心」中的「情感共情(热共情)」等医学人文概念切入,理性分析了我的内心碰撞。同理心又叫共情,是指能够站在对方立场设身处地为他人着想的一种方式,它适用于所有的人际关系,而身处医疗行业的医护人员尤其需要构建、培养同理心。老师说,我的无力感是因为产生了情感共情,其特征之一就是「可能无法解决问题或让事态好转」,且因「激发了内心相呼应的情绪」而令自己有些失落,但是,如果老奶奶知道作为医方的我也能站在她的立场和角度,感同身受地体会到她的痛苦,那么,这样一种理解将对她产生极大的抚慰。我能这样想,难能可贵,这是医者的共情能力,悲悯之心。

老师的指点让我豁然开朗,从自我否定的消极情绪中摆脱出来。 晚上,我走到老奶奶身边,她抬头看着我,立刻哭诉起来,「医生...」,她说着方言,我没能完全听懂,但是我并没有打断她,只是默默聆听。老奶奶在诉说时有几次捂住胸口,我脑海中浮现出昨晚那个细节,她对老爷爷生气时也捂住了胸口,我的脑中突然一个闪念:难道老奶奶也有心脏病?

待老奶奶说完,我边温和地安慰她,边拿出血压计和血糖仪,给她量血压、测血糖。结果证明了我的担心,反复测了几次,数值都很高。再仔细询问老奶奶以前的病史,她说患有糖尿病很多年了。我更加担心了,向她解释:「奶奶,我发现您每次说话的时候都捂胸口,加上您还有糖尿病,血压也高,所以我很担心您的心脏和血管,希望您最好住院检查一下,您觉得怎样?」我忐忑地观察着她的表情,心里已经做好被她拒绝的准备,想着怎么继续说服她,但令我喜出望外的是,老奶奶马上点头说,「好,听你的!」。

我不知道何时和她建立起了信任,是那天晚上办公室的初次问诊?还是告知老爷爷纵膈占位治疗风险时的艰难交谈?抑或是我虽然没能提供解决问题的方法而只是静静的陪伴聆听?在这个过程中,老奶奶给予我的这份信任,更加激发了我要对他们负责的信念。此刻我已全然忘记自己实习生的身份,只知道,作为一名医者,我的目的是尽可能让患者摆脱病痛,尽可能地关心他们。于是我走到了带教老师的办公室,向上级医生汇报了老奶奶的情况,老师听后,非常赞许我的想法。之后老奶奶也住院了,床位就安排在老爷爷的旁边。

经过一段时间的治疗,他们都出院了,老奶奶的症状有了好转,老爷爷是否手术待全家人商量后再决定。办好出院,我看着他们缓慢蹒跚却相互扶持的背影,心里有着很多感动。原来,哪怕我只是一个小小的实习生,我也并非什么都不能做。虽然我没有办法解除老爷爷身上的占位病变,也没有能力即刻缓解老奶奶的症状,但是我通过自己的语言、聆听让他们能够倾诉恐惧、痛苦,让他们感觉到陪伴和安心,也许,这种关怀,也是优质医疗服务的一个重要组成部分,也是老奶奶能够信任我这个小小的实习生的原因吧。

这次经历,让我明白了同理心这一医学人文理念的重要。站在患者的立场,感同身受地体会他们的心情,并进而传递自己的理解,用心打磨这块医患沟通的基石,就能让它发出悦目和温暖人心的光芒,就能让患者产生真正的信任。

曾经的困惑已烟消云散,我毫不怀疑凭借自己对医学的热忱与态度,以及未来理论知识、技能与临床实践的不断积累,我终将成长为一名专业技术过硬的医生,但是,如果没有医学人文素养的积淀,我肯定无法能成为一个真正实现「大医精诚」理想,完成「健康所系,性命相托」使命的优秀医生。「有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰」,医学不是万能的,在技术有局限,科学待发展的棘手、无助时刻,还有温暖、理解、鼓励为患者提供帮助和抚慰,我将继续在特鲁格的这句名言激励下,执着、坚定地跋涉在艰辛的漫漫医路。

好文章,需要你的鼓励