小大夫的生活如同一辆高速行使的列车,从一个科室「驶向」另一个科室,偶有休憩,便是途经的小站。偶尔也有北京、上海、广州这样的大站,那便是春节假期、国庆假期或者...

小大夫的生活如同一辆高速行使的列车,从一个科室「驶向」另一个科室,偶有休憩,便是途经的小站。偶尔也有北京、上海、广州这样的大站,那便是春节假期、国庆假期或者不期而遇的病假。

面对偶然「收获」的病假 淡定而放松

几个月前,笔者便「享受」了一次这样的闲暇时光:体检时,某些指标异常增高,不得已住院接受治疗。

或许是由于年轻气盛,身体并无不适。每日睡眠、饮食如常。除早起接受尿便检查、空腹抽血、静脉输液,按时监测体温,或者饭后下楼看看医院门口坚持了几年的医闹,生活依然按照既定轨道迈进。

一位病友状况与我颇为相似,于是闲暇时的畅谈便成为生活中的一道调味剂。

与一般患者不同,一名医生或者医学生往往有很多奋斗在不同科室的朋友,这大大降低了看病的「交易费用(科斯语)」。而一般患者在多年看病经历中,与来自五湖四海的病友和屡禁不止的黄牛党竞争稀缺的医疗资源,掌握了许多维系自身健康的经济和社会「局部知识(哈耶克语)」。

这些细碎的知识或许不来源于课堂,不来源于厚厚的医学书籍,不来源于年年更新的指南,却真切地指导着一个人的生活。这对一名小大夫来说,无疑在生理因素之外提供了一个认识疾病的心理学和社会学视角。

除了疾病和医学,两个从农村中摸爬滚打出来的人总有许多田野的故事用于慰藉逝去的童年,他给我讲述着蜜蜂的神话,我则报以安溪铁观音的故事。此时若恰逢护士推门进来,她总是会心一笑,似乎为这病隙生活的轻松闲适而震惊。

病榻边的促膝长谈不期成为生活在这座几千万人口的城市里遭受病痛、陷入孤独时最大的社会支持。

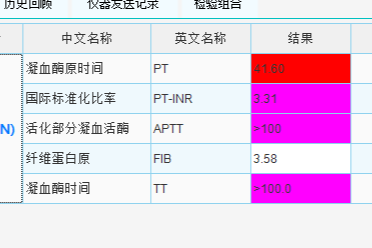

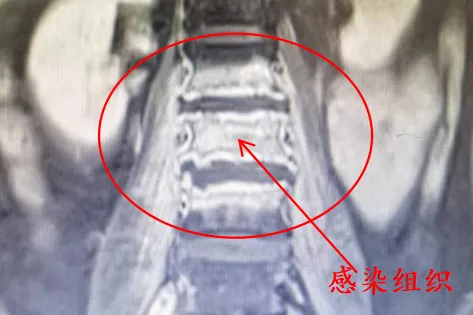

诊疗方案的选择 无助感油然而生

然而,随着检查的结果逐渐揭晓,一名患者最终必然要走向对疾病的认知,对治疗方案的选择。于是,作为一名医学生,我开始翻阅最新的指南,细致地圈出每一个可能的致病因素、每一条诊断标准、每一个药物的药理作用和副作用,并急切地寻找疾病的预后。

下午,主任如期过来查房,简单了解过我的一般情况后,主任说:目前针对这一疾病主要有以下两种治疗方案:方案一较为简单且疗效较好,但价格相对较高,主要副作用包括……方案二需要每天按时服药,且疗效相对较差,耐药率高,但价格相对较低,主要副作用包括……你有什么想法?

我坐在床上,望着围在床边的小大夫们,听着主任一字不落又浅显易懂地把指南的相关内容传递给我。

我的记忆被拽回若干月前。

当我作为一名见习医生跟着主任去查房,我同样紧紧地围绕在主任的旁边,一边听着主任用拉家常的方式与病人交流,一边好奇地寻找着病人身上可能具备的症状或体征,对疾病的态度,乃至于眼神之中透露出的对即将到来的手术的焦虑与恐惧。

而当这一切从观众投射为自我时,选择如何能够像抛硬币那样简单?我应该告诉年迈的父母吗?这个药我能负担得起吗?万一出现了副作用怎么办?这些治疗会因为以后的生活和学习受到干扰吗?如果我有一天忘记服药了怎么办?

这些问题,指南都没写,主任也没有答案,在可预见的未来里我不具备足够的能力来控制它们,因为它们关乎复杂的生活又受制于复杂的生活。于是,一种「习得性无助」之感油然而生。

诊疗方案倾向患者 会是最好的决策?

美国著名心理学家巴里·施瓦茨(Barry Schwartz)在一期 TED 演讲中对「选择的自由」发起冲击,其中包括患者的自主选择,笔者翻译如下:

似乎当你去看病,医生直接告诉你应该怎么做的时代已经一去不复返了。如今,当你去咨询医生时,医生会告诉你:我们可以选择 A 方案,它的益处和风险包括……或者我们可以选择 B 方案,它包括如下益处和风险:……你自己选一个吧!

你接着问医生:我该怎么做?医生对你重复了一遍上面的话。这时你显得有些不知所措,于是你又问:医生,如果你是我,你会怎么做?医生耸耸肩道:然而我并不是你!

「患者自治」,闻之何其美好,实际却是把选择的负担与责任从饱读医书的医生转移到对医学可能一无所知的患者身上。他们正遭受着疾病带来的痛苦,以至于在权衡不同的治疗方案上举步维艰。

由于医闹事件频发、医患关系逐渐恶化,医事法上的「举证责任倒置」,传统的「家长制医患关系」在临床工作中已经难以维系;随着信息的可及性增强,患者权利意识的觉醒,临床方案的选择正逐渐向患者一方倾斜。

然而,正如巴里·施瓦茨所言,基于医生几十年工作经验所经历的众多案例、众多手术、众多患者、众多文献、众多指南而提出的临床方案,患者或者家属真的能做出最好的决策吗?

著名医学大家裘法祖老前辈说:「医生的职责就是要把病人背过河去。」我想,当我们面对一名迷茫的患者时,也许更重要的是为他们搭建一座看得见光明的灯塔。

好文章,需要你的鼓励