临床疑诊小儿川崎病时为什么要做心脏彩超?

小/儿/川/崎/病

什么是川崎病?

川崎病,又称皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种以全身性中、小动脉血管炎性病变为主要病理改变的急性发热出疹性疾病,特别是对冠脉的损害最为严重,是儿童期获得冠状动脉疾病的主要原因,好发于亚裔种族 5 岁以下的小儿,成人罕见。该病最早由日本川崎富作医师在 1967 年报道,故又称川崎病。

病因:不明,细菌毒素,感染或免疫因素。

病理:全身性血管炎,易侵犯冠状动脉,导致冠状动脉扩张和冠状动脉瘤。

川崎病的每个阶段血管都会有哪些改变呢?

初期:发病 1-2 周,以微血管、小动静脉、大中型动脉内外膜和血管周围炎为主。

急性期:发病 3-4 周,微血管炎消退, 以中型动脉为主, 特别是冠状动脉炎易引起冠状动脉瘤、血栓形成及心肌损害。

肉芽期:病程 4-7 周,中型动脉肉芽形成。

末期:7 周以后,中型动脉管壁瘢痕化, 内膜增厚、钙化、狭窄、血栓闭塞, 遗留缺血性心脏病。

主要临床表现

1. 发热,一般持续大于 5 天,多高达 39℃ 以上,呈弛张热;

2. 眼球结膜充血,一般无分泌物;

3. 唇红干裂,草莓舌;

4. 皮疹,多发于急性期,以躯干及四肢近端多见,多呈斑丘疹,猩红热样皮疹和多形性红疹;

5. 手足硬肿,早期手掌及足底发红、硬肿,后逐渐消退,并指趾远端开始脱皮,可累及整个手掌和足底;

6. 颈淋巴结肿大,多见于单侧,一般直径不大于 1.5 cm。

如何确诊川崎病?

至今无确诊的实验室方法,主要依据临床症状和体征诊断主要参照国际 KD 会议制定的诊断指南。

发热 5 天以上,有以下 5 项症状的 4 项,排除其他疾病或如 5 项临床表现不足 4 项。

1. 四肢变化:急性期掌跖红斑,手足硬性水肿;恢复期指趾端膜状脱皮;

2. 多形性红斑;

3. 双侧结合膜充血,非化脓性;

4. 口唇充血、皲裂。草莓舌, 口腔粘膜及咽部弥漫性充血;

5. 急性非化脓性颈部淋巴结肿大。

但超声心动图有冠脉损害,亦可确诊为 KD。

为什么一定要做心脏彩超?

因为心脏彩超可以清晰的看到冠状动脉以及冠状动脉有无扩张及有无血栓。

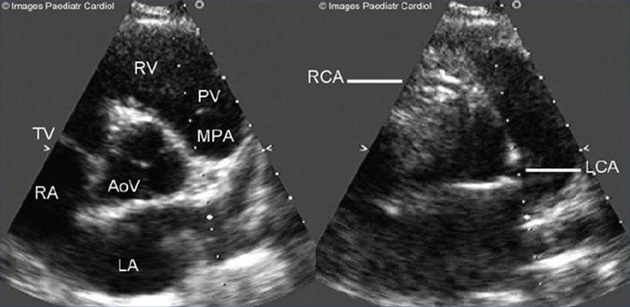

检查方法

患儿取仰卧位或左侧卧位,常规检查心脏各标准切面,测量房室内径、观察室壁运动情况、有无心包积液等,彩色多普勒检测瓣膜反流。

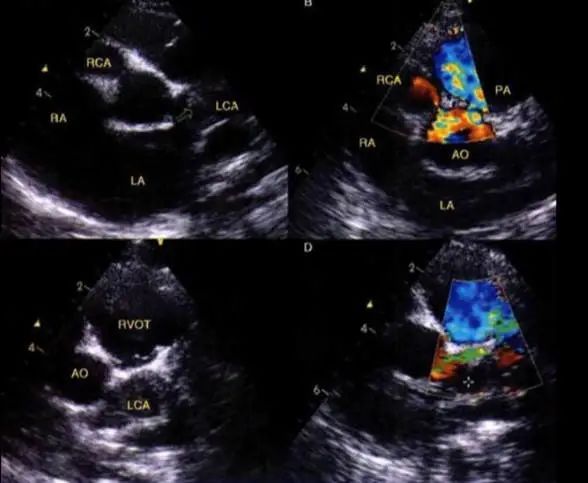

超声心动图可以观察冠状动脉的起源、走形、形态及其内血流从而为川崎病患者冠状动脉病变提供诊断依据。

左冠状动脉—左冠窦(4-5 点方位)走行于肺动脉主干与左心耳间,分出前降支和左回旋支;

右冠状动脉—右冠窦(10-11 点方位)沿右房室沟走形分支。

冠状动脉病变的超声表现

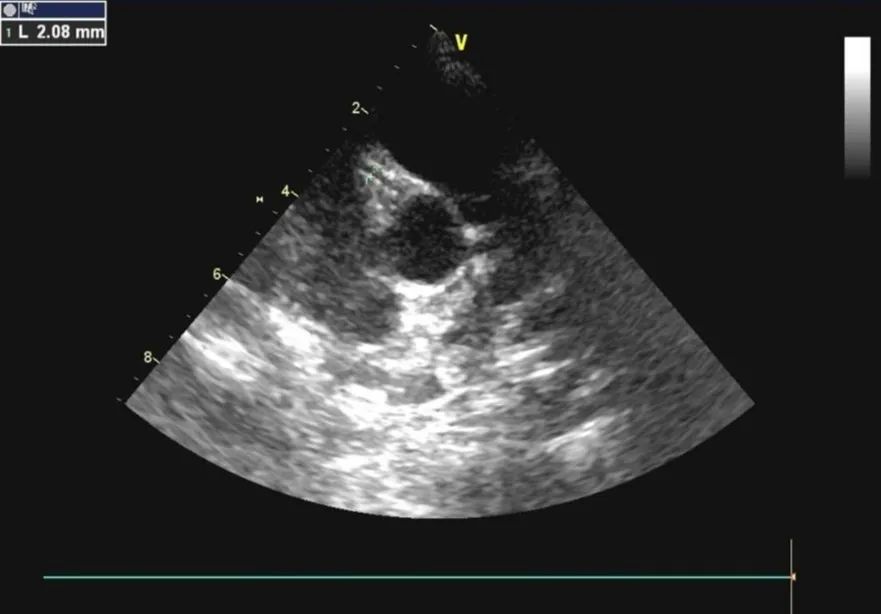

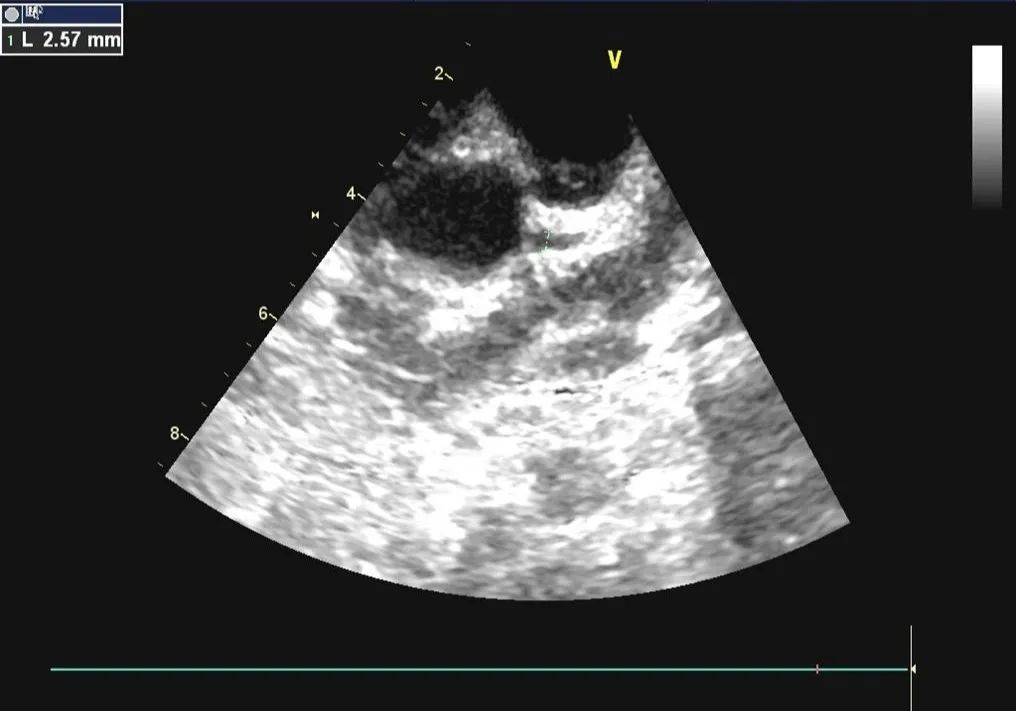

冠状动脉瘤超声显示局部冠状动脉扩张,管腔呈「梭样」、「球样」改变,CA 是邻近管腔 2 倍以上,管壁与相邻管腔壁相连,CDFI 瘤体内血流呈涡样,流速缓慢。

还可以有:

心包积液,可见少至中量积液;

房室腔扩大,部分房室腔扩大或全心扩大;

二尖瓣及三尖瓣反流,为全心炎或者房室腔扩大的继发改变;

节段性室壁运动异常,受累冠状动脉供血范围内室壁运动幅度明显减低,甚至消失或呈矛盾运动,伴有局部室壁增厚率减低和室壁变薄,可呈急性心肌梗死表现。

小儿正常冠脉超声

冠脉病变

川崎病巨大冠状动脉瘤并血栓

川崎病累及冠脉预后怎么样呢?

4 mm 以下的小型冠状动脉瘤在 1 年以内大部分消失;

4-6 mm 者 70%1-2 年内恢复正常;

8 mm 以上大型冠状动脉瘤约半数可能演变成为狭窄性病变,如血管内膜增厚,血栓形成等。

得了川崎病为什么要经常做心脏彩超?

因为川崎病为自限性病症,有效治疗后大多数病例于起病 3~4 周后逐渐康复。定期随诊可观察病情的变化情况,对治疗方案的调整有极大的帮助。

建议发病 4 周内有条件的情况下每周彩超检查 1 次。

好文章,需要你的鼓励