2024 年 4 月是全国第 36 个爱国卫生月,本次的活动主题为「健康城镇 健康体重」 。针对我国儿童超重率越来越高的情况,我院专家来谈一谈儿童体重的相关问题。

近年来,根据国家发布的《中国居民营养与慢性病状况报告 (2020 年)》,提示我国儿童体重超重率呈上升趋势,肥胖发病率显著上升并呈现低龄化趋势,6 岁以下、6-17 岁儿童肥胖和超重患病率已分别增加到 10.4% 和 19%。儿童肥胖已成为不容忽视的公共卫生问题。

认识各阶段儿童体重情况

出生体重:

足月新生儿正常出生体重一般在 2.5 kg-4 kg 之间,平均值为 3.3 kg。

出生后第一年体重:

3 月龄儿童此时的体重平均值将达到 6.4 kg,6 月龄儿童此时的体重平均值将达到 8 kg,12 月龄儿童此时的体重平均值将达到 9.6 kg。

出生后第二年体重:

2 周岁儿童平均体重为 12 kg,相较于 1 周岁儿童,平均年增长 2.5 kg 体重。

学前、学龄期儿童体重:

2 岁-10 岁儿童体重增长呈匀速趋势,在学前基本每年增长 2 kg,学龄期则每年增长 3 kg。

青春期体重:

青春期时,体重增长加快,平均每年增长 4-6 kg,其中男孩每年约增长 5 kg,女孩每年约增长 4 Kg。

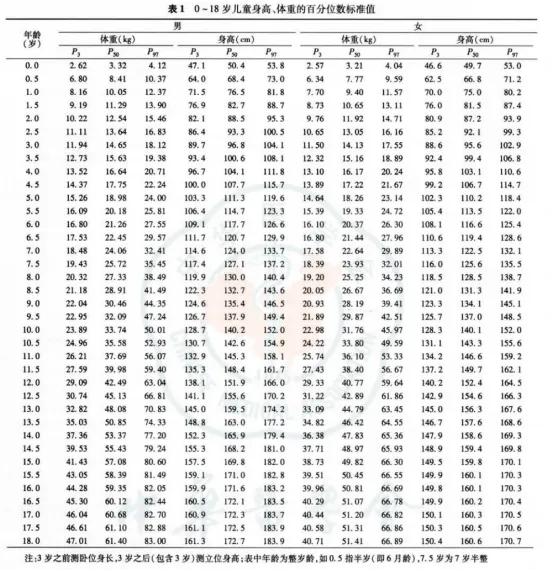

0-18 岁儿童正常体重参考:

了解不同阶段儿童的体重增长情况后,要根据儿童的年龄、性别等与正常体重标准做对比,处于 p3 及以下的为「低体重儿童」,处于 p97 及以上的为「超重及肥胖儿童」。

定期监测儿童体重

儿童体重监测常用方法有 3 种:

1、体质指数(BMI)测量法

一般建议 2 岁及以上儿童,使用体质指数来监测体重的变化,单独看体重是不能够判定是否肥胖的,因为同样体重的儿童青少年,可能有不同的身高。

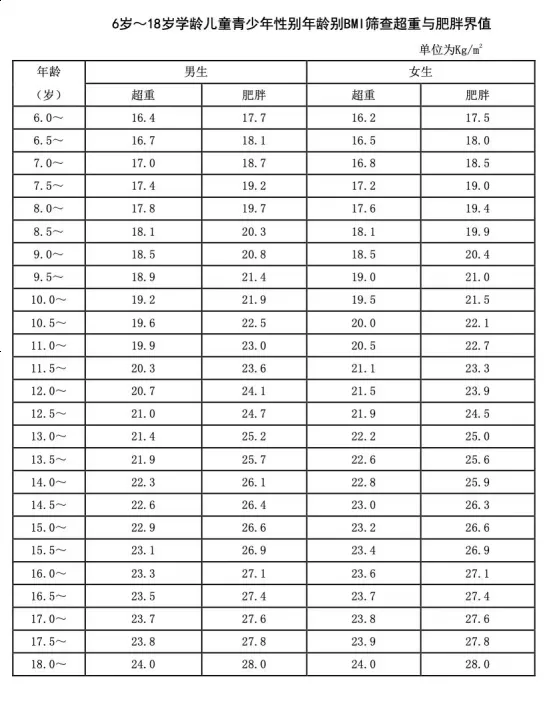

BMI = 体重(千克)除以身高(米)的平方 6 岁及以上儿童

可参考图二:6-18 岁学龄儿童筛查超重与肥胖的性别年龄别 BMI 参考界值点,进行计算后对照监测,保持 BMI 在正常范围内,体重都是健康的。

2、体成分测量

体脂肪含量即人体内脂肪组织占体重的百分比,是比较直观地判断肥胖的指标。家长可根据需求,定期前往正规医院儿童内分泌遗传代谢科进行相关监测。

3、腰围和腰围身高比

是判定向心性肥胖的重要指标,可以更好地预测心血管疾病和糖尿病等疾病的发生风险。

如何保证儿童体重正常?

推荐以家庭为基础,结合饮食、运动、睡眠等方式,形成实现儿童、家长、教师和医务人员共同参与的有效管理措施。

1、科学饮食

保证每天有肉、蛋、奶、蔬菜和豆制品的摄入,将蛋白质、脂肪、碳水化合物的比例控制在 12%-14%、25%-30%、55%-65%。体重控制期间如果感到饥饿,优先选择能量密度低、饱腹感强的食物,如低脂奶制品、新鲜蔬果等。

2、减少屏幕时间,进行适当的身体活动

控制体重,要减少屏幕过度暴露,同时进行必要的身体活动,建议 6-17 岁儿童每天至少累计达到 60 min 的中、高强度身体活动,以有氧运动为主(如跑步、跳绳等较为便捷、不挑场地的大众化运动),每天屏幕时间限制在 2 小时以内。

3、充足睡眠很重要

建议家长在家庭中帮助孩子建立规律的就寝习惯(如睡前阅读故事、听柔和的音乐或催眠曲等)、营造安全舒适的睡眠环境(安静、黑暗的,避免开小夜灯)、避免睡前过度屏幕暴露(睡前不要看电视、玩手机、平板电脑)等方式来帮助儿童青少年充足睡眠。

及时修正认知误区

举 2 个最常见误区帮助家长们建立正确认知:

1、孩子胖点好,说明长得好,营养吸收的好。

儿童肥胖是一个危险信号,儿童肥胖不仅是独立的慢性代谢性疾病,远期来看,儿童肥胖还可能出现:心血管系统、皮肤、内分泌系统、消化系统、神经系统、骨骼系统、心理和肺部健康的异常。

2、孩子只是现在胖,再长大一点就会自己瘦的,不用管。

有部分肥胖患儿可以成功瘦身,但这并不是说每一个肥胖患儿都可以在长大的时候变瘦。数据显示,有 40% 的肥胖患儿发展成为肥胖青少年,70%-80% 的青春前期肥胖发展成为成年肥胖。

来源:江西省儿童医院内分泌遗传代谢科 杨 利

好文章,需要你的鼓励