高尚医学影像诊断中心 病例

病史摘要

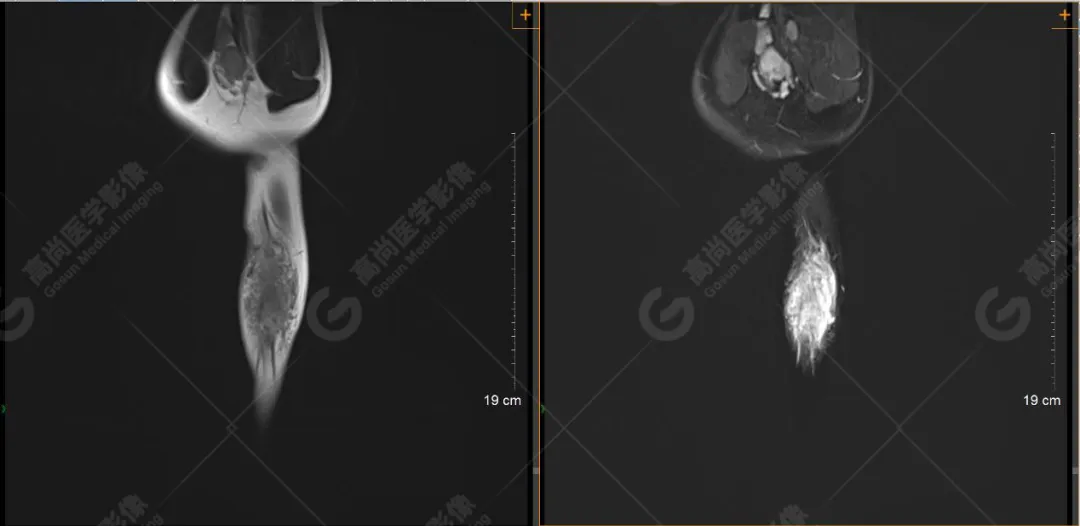

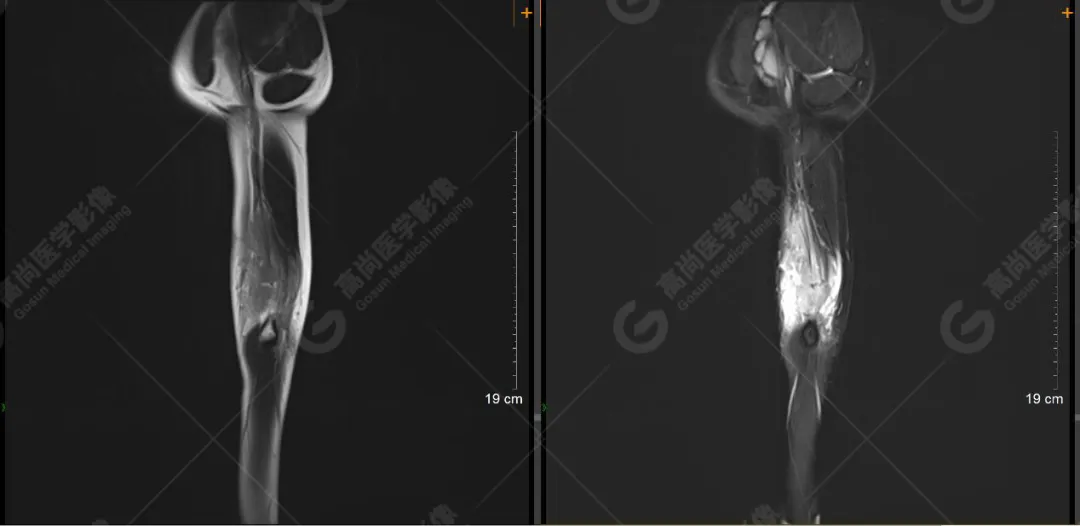

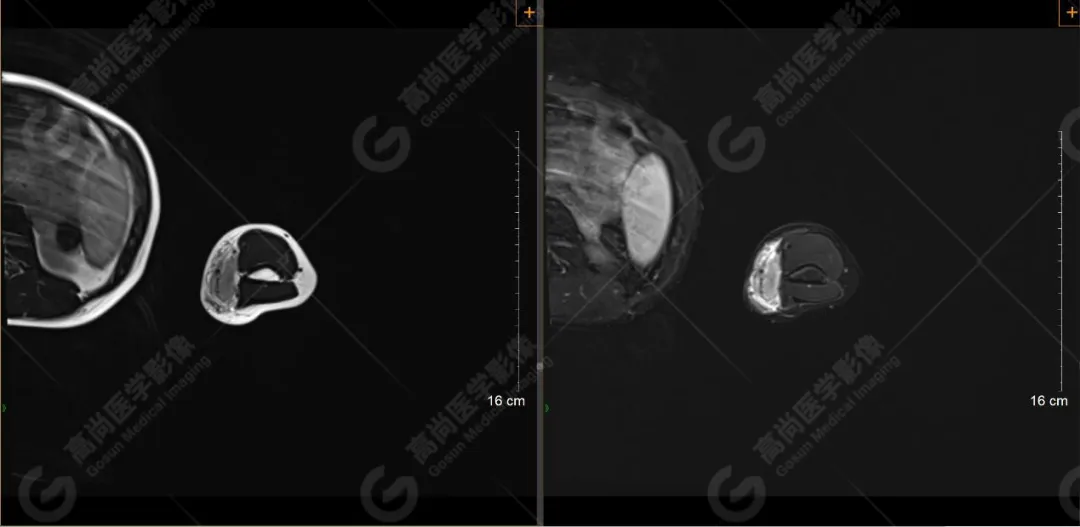

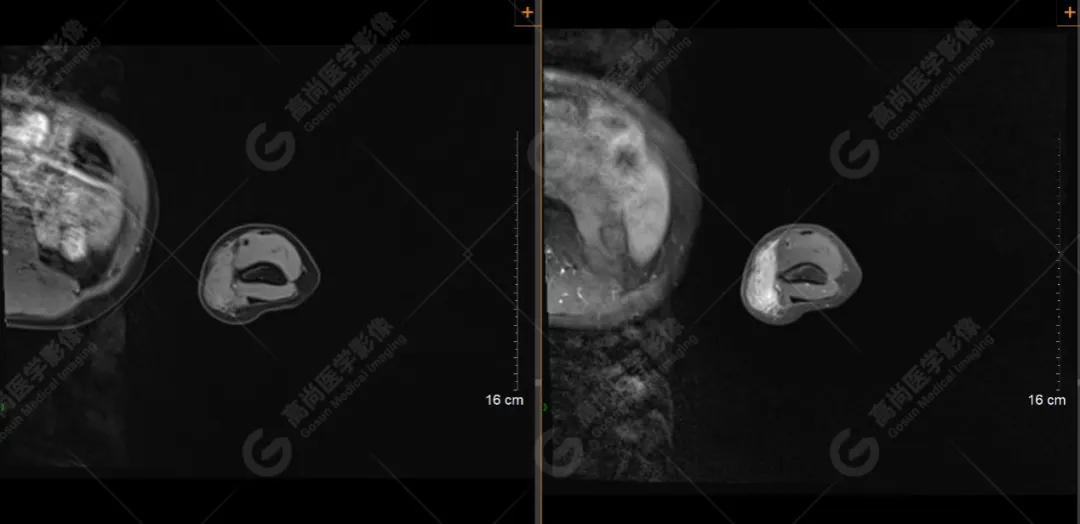

患者男,7 岁,因「左上臂肿块 1 月余」来我院就诊,查体发现左肘关节内侧皮肤呈多发斑点状暗褐色斑,无压痛,无红肿,无明显不适,无外伤史。左侧腋窝可触及多发肿大淋巴结。行左上臂 MRI 平扫及增强扫描,图像所示:

病例影像资料分析

影像所见

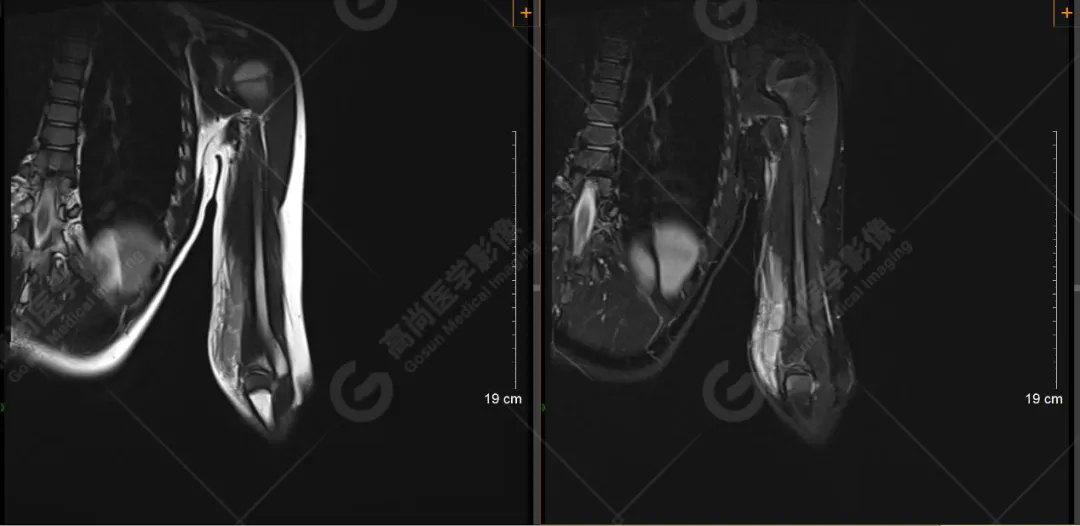

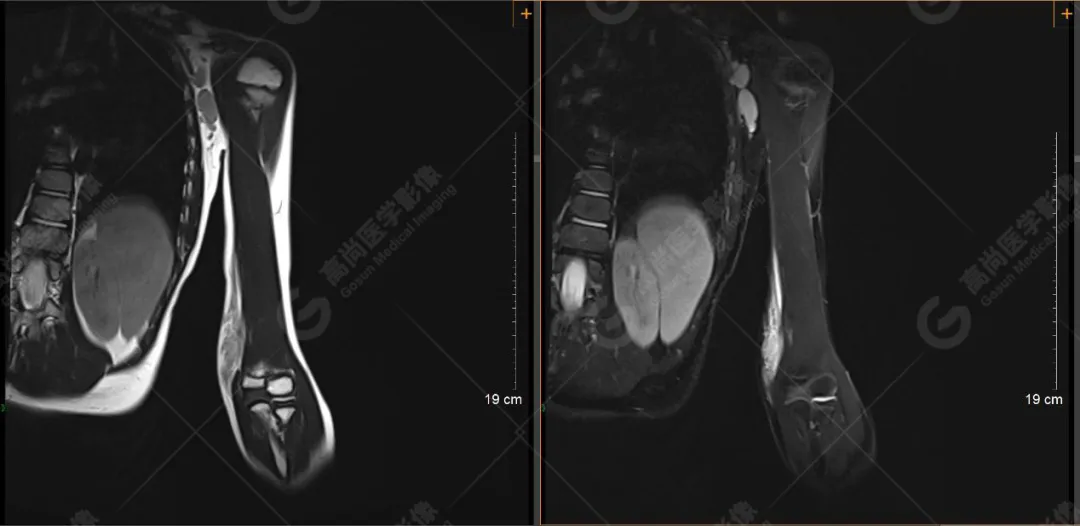

左上臂内侧中下段皮下软组织内见团块状异常信号影,最大范围约 4.5 cm×2.4 cm×8.3 cm,T1WI 及 T1 压脂呈等信号、T2WI 呈稍高信号,T2 压脂明显高信号,DWI 序列呈不均匀高信号,ADC 图中心低信号,周围高信号。增强扫描呈明显不均匀强化,病灶部分与肱骨干关系紧密,病灶内可见多发血管穿行,病灶向内侧累及肱二头肌及肱三头肌,病灶上方见条片状长 T1 长 T2 信号影,延伸致左侧腋窝,左侧腋窝内见多发肿大淋巴结,形态不规则,部分融合,最大者约 2.8 cm×1.5 cm,增强扫描呈明显强化。左侧肱骨未见异常信号影,增强后未见异常强化。

初步考虑

1. 左上臂内侧中下段软组织占位病变,考虑为恶性肿瘤,横纹肌肉瘤可能大,建议活检病理协诊并行 PET/CT 全身评价;

2. 左侧腋窝多发肿大淋巴结转移。

病理结果

木村病。

概述

木村病(Kimura disease,KD)是一种原发性慢性淋巴组织增生性疾病,又名嗜酸性粒细胞增多性淋巴肉芽肿。常见于亚洲年轻男性,多发生于头颈部。由于其发病率低,术前影像学诊断易误诊。

病理及临床表现

KD 病因可能与感染或毒素诱发的自身免疫反应或 IgE 介导的 I 型超敏反应有关。

KD 患者无痛性单发或多发肿块,好发于头颈部,涉及唾液腺尤其是大涎腺,42%~100% 患者伴引流区淋巴结肿大。

16.7% 可伴瘙痒症状,偶可伴湿疹,哮喘,肾病综合征等,全身症状如发热、盗汗和体重减轻不常见。

影像学表现

根据 Gopinathan*等的研究分为两种类型:

多发结节型(I 型):常邻近骨骼部位发生,呈现出均质的软组织信号且轮廓清晰,(腮腺内淋巴结病和颈部肿大淋巴结)在动态 MRI 上表现出早期增强

弥漫肿大型(II 型):发生在腮腺或软组织丰富的颌面部区域,轮廓不清晰,信号较不均匀;动态 MRI 上,表现为逐渐增强。

影像学表现--CT

根据发病部位的 CT 表现将其分为两型:

I 型--表现为边界清晰的结节或肿块,平扫呈高于腮腺的软组织密度,密度均匀,内未见液化、坏死,增强扫描成均匀一致的明显强化,相邻皮下脂肪间隙清晰,未见受累

II 型--表现为边界不清的斑片状软组织肿块,病灶内密度不均匀但未见液化、坏死灶;其内常伴或不伴等、稍高密度结节影,病灶多表现为不同程度的轻至中度不均匀强化,临近皮下组织受累,皮下脂肪间隙模糊,皮肤增厚,临床上以此型较为多见

影像学表现--MRI

I 型:边界清楚,T1WI 上呈低或等信号,T2WI 上呈稍高或高信号,DWI 上呈高信号,增强扫描病变呈明显均匀强化

II 型:T1WI 上呈稍低或等信号,T2WI 上呈混杂稍高信号,DWI 上呈不均匀稍高信号,增强扫描病变呈不均匀中度强化

两型内均可见点、条状血管流空信号或条索状低信号

增强表现为渐进性强化 (与纤维组织及血管的增生程度相关),未见坏死液化及出血,条索状低信号 (病灶内胶原组织增生) 部分成轻-中度延迟强化

鉴别诊断

(1) 淋巴瘤:淋巴瘤常有融合趋势,且淋巴瘤细胞密度很高,间质少,故增强扫描常为结节状强化轻度至中度强化,有时 CT 上可见骨质破坏,无外周血嗜酸性粒细胞升高

(2) 转移瘤:多见于中老年,病灶常形态不规则,界限不清,淋巴结内常见液化坏死,有恶性肿瘤病史。

(3) 血管淋巴样增生伴嗜酸粒细胞增多症 (ALHE):此病较少见,好发于女性,常为无痛、单发皮下结节,常不伴淋巴结肿大,为血供丰富的肿瘤。

好文章,需要你的鼓励