高尚医学影像诊断中心 病例

一、典型案例:

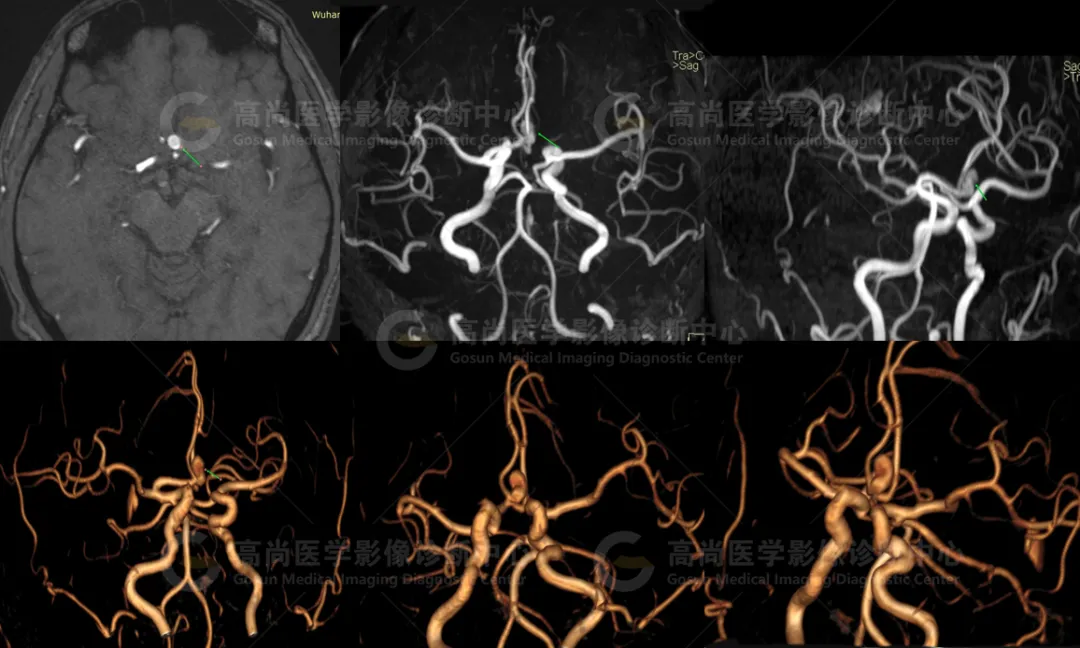

病例 1:

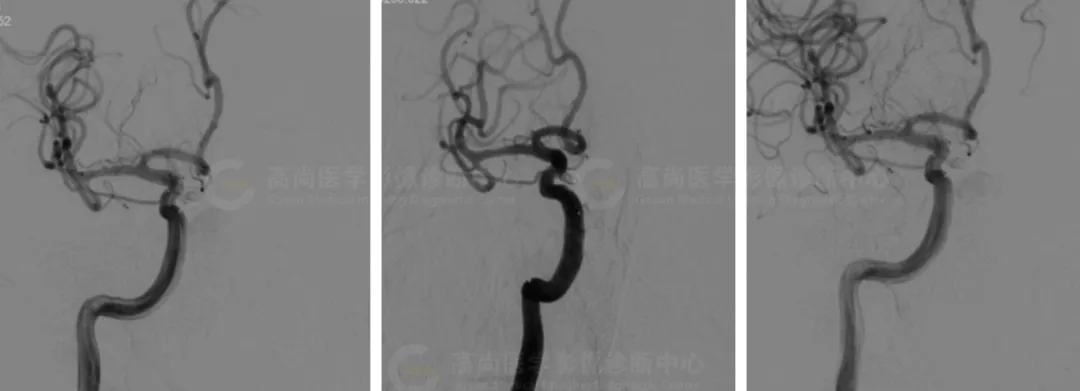

患者男,50 岁,无明显不适,体检行颅脑 MRA 检查。

患者行头颈部 CTA 进一步检查。

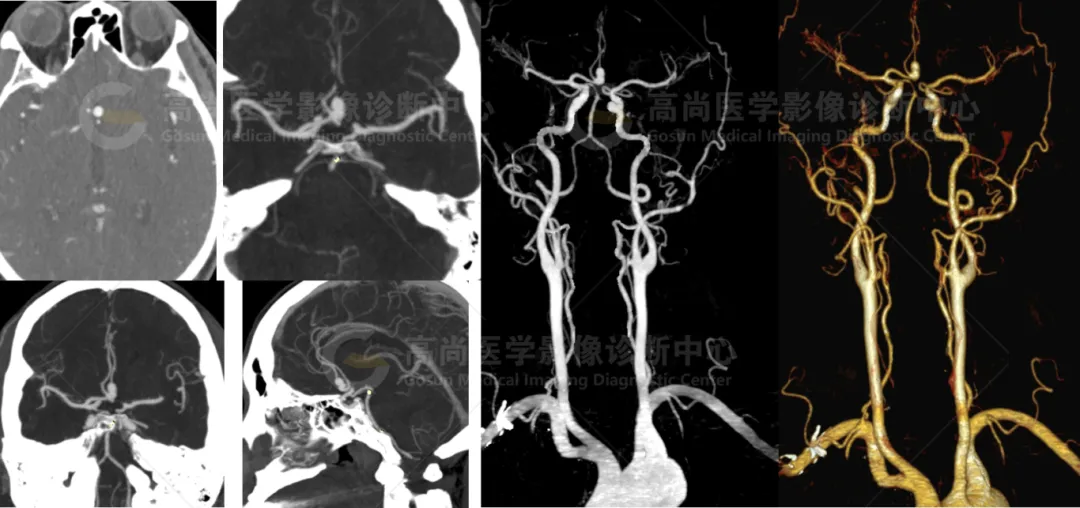

病例 2:

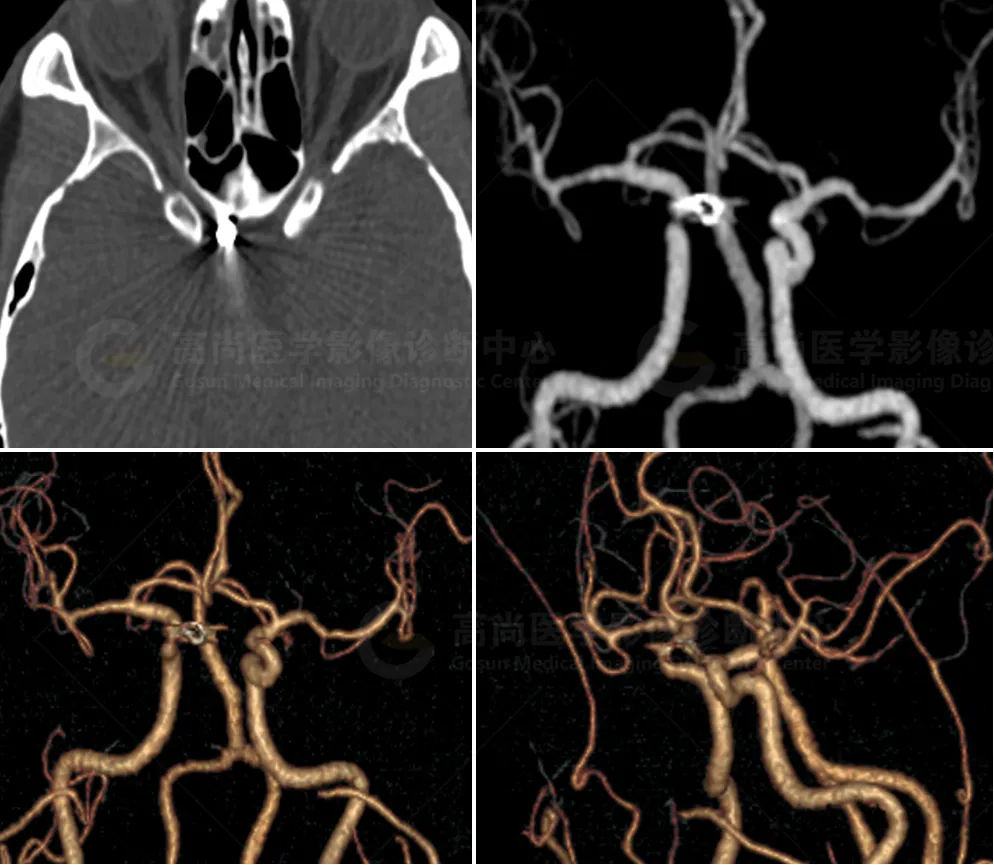

患者,男,70 岁,无明显不适,体检行颅脑 MRA 检查。

患者进一步进行头颈部 CTA 明确诊断。

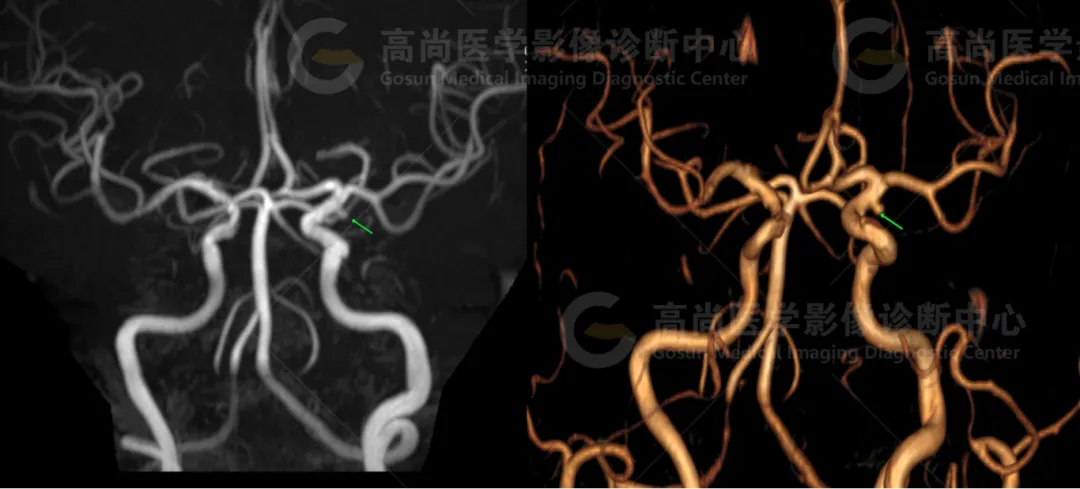

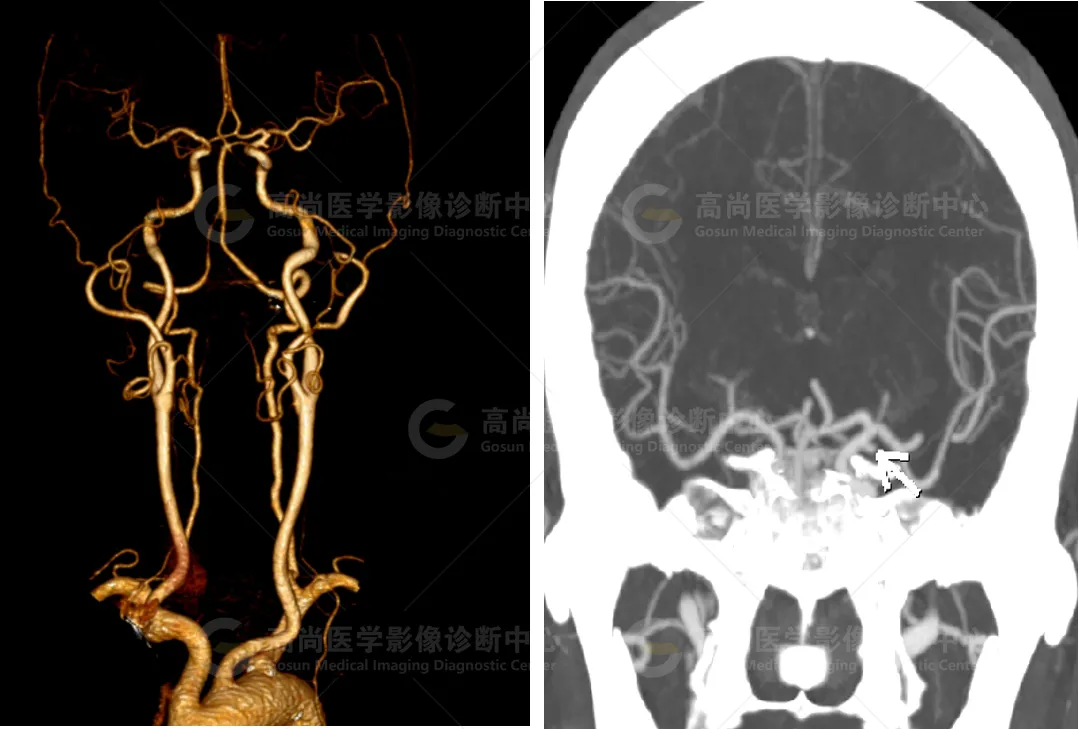

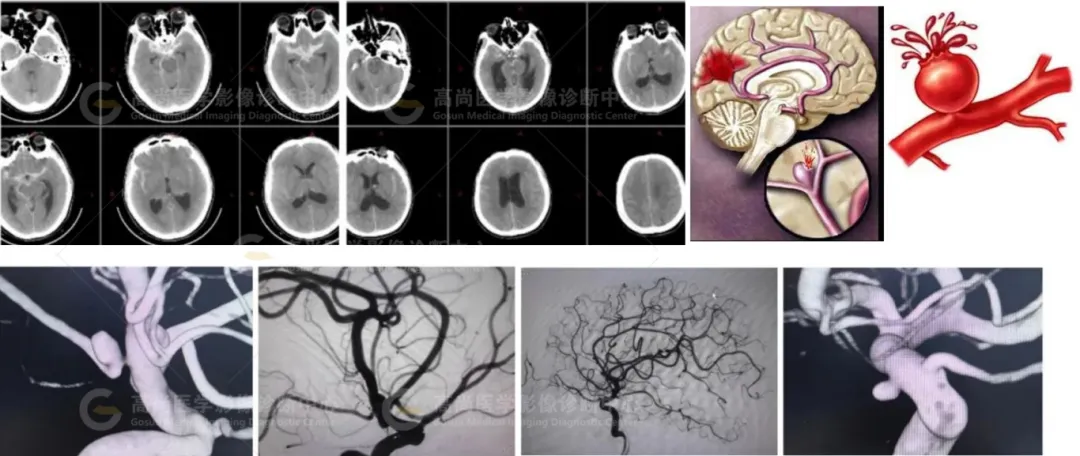

二、颅脑动脉瘤 DSA 表现(栓塞前)

三、讨论

01 脑动脉瘤定义

脑动脉瘤是一种严重的脑血管疾病,未破裂颅内动脉瘤 (Unruptured Intracranial Aneurysm,UIA) 是颅内动脉壁的局限性、病理性扩张, 存在破裂风险,而并非真正的肿瘤。颅内动脉瘤破裂是蛛网膜下腔出血 (Subarachnoid Haemorrhage,SAH) 常见的病因,蛛网膜下腔出血严重者会导致死亡, 合理的治疗和管理 UIA 是预防 SAH 的重要手段。

02 病因

颅脑动脉瘤的形成原因主要包括以下几个方面:

先天性因素:部分人由于遗传原因,脑血管壁的结构可能存在先天性的薄弱环节,这使得他们比其他人更容易患上脑动脉瘤。例如,某些遗传性疾病如多囊肾疾病,就与脑动脉瘤的发生风险增加紧密相关。

动脉硬化:随着年龄增长,血管壁会逐渐出现动脉硬化,弹性降低,脆性增加。这就如同老化的水管,内壁会变得粗糙,容易出现破损和膨出。高血压、吸烟等因素会加速动脉硬化的进程,从而增加脑动脉瘤形成的风险。

感染: 身体其他部位的感染灶,如细菌感染、真菌感染等,细菌或真菌可能通过血液循环到达脑部,侵蚀脑血管壁,导致血管壁薄弱,进而引发脑动脉瘤。

创伤: 严重的头部撞击可能直接损伤脑血管,破坏血管壁的完整性,在后续的恢复过程中,受伤部位可能形成脑动脉瘤。像一些从事高危职业如建筑工人、运动员等,头部受伤风险较高,更需要警惕脑动脉瘤的发生。

血流动力学改变: 一些情况可导致脑部血流动力学发生显著变化,从而促使脑动脉瘤的形成,如脑动脉狭窄或闭塞后,周围血管的血流代偿性增加,局部压力升高,容易引发动脉瘤。

03 病理及好发部位

病理生理: 组织学检查见动脉瘤仅存一层内膜,缺乏中层平滑肌组织,弹性纤维断裂或消失,壁内有炎性细胞浸润。巨大动脉瘤可见瘤栓形成,可出现钙化,血流分层改变;动脉瘤呈囊性,球状或浆果状,外观紫红色,瘤壁极薄,术中可见瘤内的血流旋涡。瘤顶部更为薄弱,98% 的动脉瘤出血位于瘤顶部。破裂的动脉瘤周围被血肿包裹,瘤顶破口处与周围组织粘连。

发病部位: 脑底颅内动脉瘤 90% 起自颈内动脉系统,以脑底动脉环前方血管分叉处最多(约 70%),其中前交通动脉约占 30%-35%,起自后交通动脉及附近颈内动脉瘤约占 20%,约 10% 起自椎基底动脉系。

04 危害

1、破裂出血

脑动脉瘤的最严重的危害是破裂导致出血, 通常称为蛛网膜下腔出血。这种出血可以导致剧烈的头痛、呕吐、意识障碍, 甚至危及生命。一旦脑动脉瘤破裂, 死亡率和致残率都非常高。

2、压迫症状

即使脑动脉瘤没有破裂, 它也可能因为体积增大而压迫周围的脑组织或神经, 导致如视力下降、眼球活动受限、面部麻木、眼睑下垂等症状。

3、无症状风险

许多脑动脉瘤在初期可能没有明显症状, 但仍然存在破裂的风险。这使得它们被称为「不定时炸弹」, 随时可能破裂造成严重后果。

4、复发风险

已经发生过破裂的脑动脉瘤,在未经过适当治疗的情况下,再次发生破裂的风险很高。首次破裂后,再次出血的死亡率极高。

5、治疗挑战

脑动脉瘤的治疗非常复杂,未破裂的动脉瘤可能需要定期监测和评估其风险。而破裂的动脉瘤则需要紧急治疗,包括手术和介入治疗,这些治疗本身也带有高风险。

05 并发症

颅脑动脉瘤破裂蛛网膜下腔出血可能导致多种并发症。 以下是一些常见的并发症:

1、再出血:这是动脉瘤破裂后极其严重的并发症之一,多发生在首次出血后的 7 天内。再出血的病死率和致残率极高,是导致动脉瘤破裂后患者死亡的主要原因之一。

2、脑血管痉挛:发生在约 20% 至 30% 的患者中,脑血管痉挛可能导致脑梗死,从而加重病情。

3、脑积水:发生率在 10% 到 30% 之间,脑积水可能导致颅内压升高,引起头痛、呕吐、意识障碍等症状。

4、癫痫:动脉瘤破裂后,约 20% 至 30% 的患者可能出现癫痫发作,可能导致意识丧失、抽搐甚至危及生命。

5、认知障碍:患者可能出现记忆力下降、注意力不集中、计算能力下降等症状。

6、下丘脑损伤:可能导致体温调节障碍、水钠代谢紊乱、血糖升高等症状。

06 检查方法

脑动脉瘤的检查方法主要包括:MRA、CTA、DSA

磁共振血管成像 (MRA):

利用磁共振技术显示血管,对动脉瘤的诊断同样具有高度的敏感性和特异度。其中,TOF-MRA 无需对比剂,简便无创,成本低廉,而 CE-MRA 则通过注入对比剂提高图像质量。MRA 在诊断效能上与 CTA 相当,能借助(MIP、VR、MPR)等多种图像处理方法观察,且更加无创、便捷,因此逐渐成为未破裂颅内动脉瘤检出的首选方法。

CT 血管造影 (CTA):通过快速注入碘对比剂,利用多层螺旋 CT 进行数据采集,并重建血管影像,对动脉瘤的检出具有高度的敏感性和准确性, 也能借助(MIP、VR、MPR、CPR)多重图像后处理方法,特别是对于小于 3 mm 的动脉瘤,其敏感度可达 81.8%,而对于小于 2 mm 的动脉瘤,敏感度也达到了 50%。CTA 的成像效果接近 DSA,且辐射剂量和对比剂使用量均较少,已成为颅内血管疾病检出和随访的重要手段。

数字减影血管造影 (DSA):作为脑血管病的「金标准」, 通过血管内操作注入造影剂进行成像;能够动态、清晰、直观地显示血管情况。然而,由于其有创性,通常在其他检查发现可疑病变时才考虑进行。

07 影像学表现

1、动脉瘤可呈球形、圆形、椭圆形、葫芦形或水滴状,一般有蒂与载瘤动脉相连,直径超过 25 mm,为巨大动脉瘤;

2、颅脑 CT 平扫可发现较大动脉瘤,呈稍高密度或者等密度表现,部分瘤体边缘可见壳样钙化影,中央密度稍减低,呈「靶环征改变」;较小动脉瘤 CT 平扫较难发现;

3、颅脑 MRI 平扫可发现较大脑动脉瘤,可见其与脑血管相连的瘤样流空低信号影;较小者也难以发现;

4、颅脑 CTA 为无创血管造影,但需注射对比剂,能清晰显示脑血管各级分支,可以利用后处理软件,进行多方位重建及三维重建(MPR、VR、MIP、CPR 等),清晰显示脑动脉瘤形态、大小、位置、数目;

5、MRA 也是无创血管造影,能清晰显示脑血管各级分支,也可以利用后处理软件,进行多方位重建及三维重建(MPR、VR、MIP 等)可以无需对比剂,若注入对比剂(CE-MRA)显示更清晰;

6、DSA(数字减影血管造影)是目前诊断脑动脉瘤的金标准,具有一定创伤性,但能实时动态显示各级分支及动脉瘤的形态、位置、大小、数目等,在 CTA 及 MRA 上可疑的动脉瘤可以利用 DSA 鉴别诊断;DSA 可以对一部分动脉瘤微创栓塞治疗,相比开颅术创伤明显减小。

08 鉴别诊断

颅脑动脉瘤鉴别诊断相对较容易:

与少数肿瘤的鉴别: 在 CT 平扫时发现可疑动脉瘤,须与颅内一部分肿瘤鉴别,如脑膜瘤、胶样囊肿等,进一步 CTA 可鉴别;

与动脉圆锥的鉴别: 常见的鉴别诊断为动脉圆锥,CTA、MRA 图像显示动脉圆锥与小动脉瘤鉴别,大部分动脉圆锥可见分支血管发出,少数可无血管分支发出,须 DSA 鉴别;

与动脉粥样硬化的鉴别: 脑血管壁的钙化及粥样硬化导致血管管腔粗细不均、管壁凸凹不平等,CTA 及 DSA 可很好鉴别。

09 治疗和预后

1、术前评估动脉瘤的主要方法:主要利用 CTA、MRA、DSA 对动脉瘤大小、形态、位置、类型分析;

2、治疗方法:主要手术治疗,手术方式和途径的选择,主要根据动脉瘤大小、形态、位置、类型选择不同手术方式,DSA 微创介入栓塞术具有一定优势;

3、没有破裂出血的动脉瘤手术治疗大部分预后良好,少数可见蛛网膜下腔出血或复发,破裂后动脉瘤治疗后可能存在相应并发症,其预后与出血量、部位、大小、治疗方法相关。

10 预防

1、健康的生活方式: 保持健康的生活方式是关键,包括低盐、低脂、低糖的饮食,适量运动,戒烟限酒等。

2、 定期筛查: 对于有家族遗传史、高血压、动脉硬化、长期吸烟酗酒等高危人群,更应提高警惕,定期进行筛查。特别是年龄在 40 岁以上的人群,建议每 1-2 年进行一次脑部血管检查。

3、控制基础疾病: 对于患有高血压、高血脂、糖尿病等基础疾病的患者,务必严格按照医嘱服药,控制好血压、血脂和血糖水平,延缓血管病变的进程。

四、小结

颅脑 CTA、MRA、DSA 均对脑动脉瘤具有很高的检出率,目前 DSA 仍是诊断脑动脉瘤的「金标准」;

颅脑 MRA 无创、无需对比剂,无辐射,可用于常规脑动脉瘤筛查,可适用于高端体检。

CTA 是无创血管造影方法,能够显示脑血管各级分支结构,检查速度快,适用于脑动脉粥样硬化及脑血管疾病一类人群,但具有一定辐射及对比剂副作用。

DSA 能进一步明确脑动脉瘤的诊断或有效治疗,但具有一定创伤、辐射及对比剂副作用。

颅脑动脉瘤的诊断和治疗具有重要的临床意义,未破裂的动脉瘤虽然可能不引起症状,但破裂风险高,需要及时的医学评估和监测。对于已经破裂的动脉瘤,治疗需要迅速以减少严重并发症和死亡风险。

了解颅脑动脉瘤病因及检查方法有助于早期发现和预防脑动脉瘤,降低其危害。

总之,脑动脉瘤是一种潜在非常危险的疾病,一旦破裂,后果严重。因此,对脑动脉瘤进行筛窦是有重大意义的;对于有脑动脉瘤的患者,进行及时的医学监测和适当的治疗是非常重要的。

参考文献:

[1] 中华医学杂志, 2024, 104(21) : 1918-1939. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20240222-00373.

[2] 欧洲卒中协会和美国卒中协会针对 UIA 和动脉瘤性 SAH 陆续发布的临床管理指南。

[3] 中华医学会神经外科学分会和中国卒中学会脑血管外科分会制订的《中国蛛网膜下腔出血诊治指南》(2015、2019 版) 和《中国颅内破裂动脉瘤诊疗指南 2021》。

[4]Vlak MHM, Algra A, Brandenburg R, et al. Prevalence of unruptured intracranial aneurysms, with emphasis on sex, age, comorbidity, country, and time period: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2011;10(7):626-636.

[5]Thompson BG, Brown RD Jr, Amin-Hanjani S, et al. Guidelines for the Management of Patients With Unruptured Intracranial Aneurysms: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. stroke.2015;46(8):2368-2400.

[6]Sailer AM, Wagemans BAJM, Nelemans PJ, et al. Diagnosing intracranial aneurysms with MR angiography: systematic review and meta-analysis. Stroke. 2014;45(1):119-126.

[7]Menke J, Larsen J, Kallenberg K. Diagnosing cerebral aneurysms by computed tomographic angiography: meta-analysis. Ann Neurol.2011;69(4):646-654.

好文章,需要你的鼓励