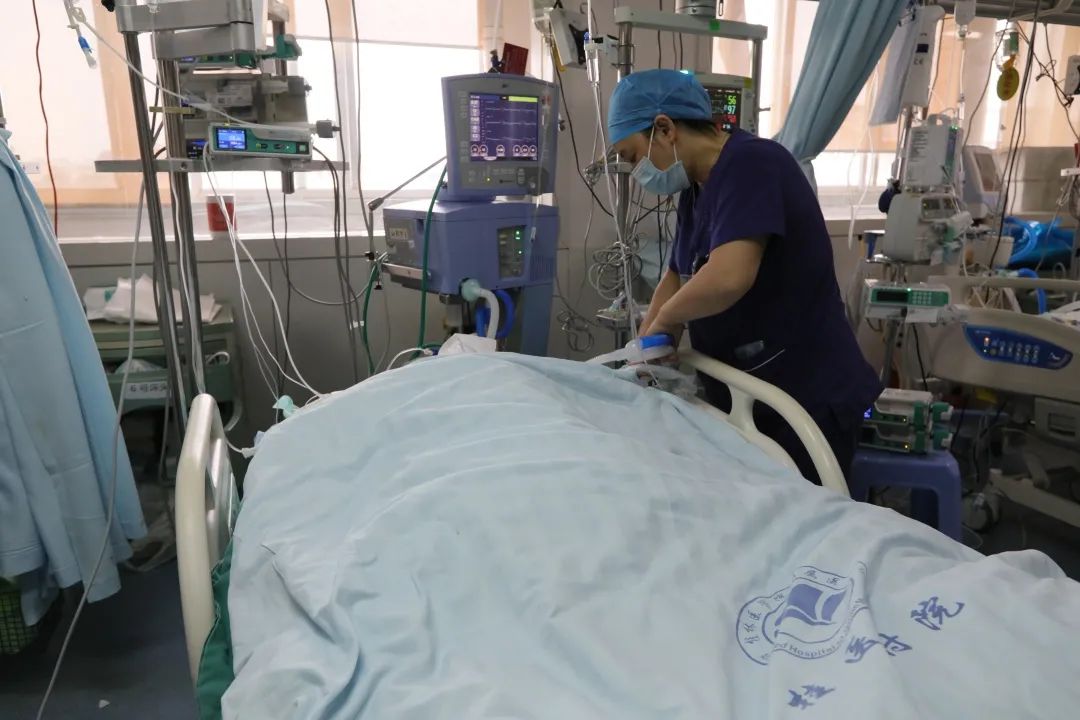

有这么一群重症人,时刻守护在病人床头,不是在抢救,就是在抢救的路上,从未停下忙碌的脚步,在离死神那么远又那么近的地方,默默地打着生死悠关的一场场重大「战役」。

自从防疫工作重心从防控感染转到医疗救治后,桂林医学院附属医院也随着第一波新冠病毒感染高峰而面临严峻的考验,医院的重症医学科、重症监护室更是从感染高峰以来一直处于超负荷工作状态。

作为重症患者医疗救治的主阵地,重症医学科、重症监护室的医护人员全力坚守岗位,勇于担当,用生命守护着生命,以实际行动践行医者誓言,生动诠释了「敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆」的新时代医疗卫生职业精神。

重症医学科一病区:那些触动人心的瞬间

「你今天好点了吗?」

「护士长,我今天退烧了,可以正常轮班了」

「我吃了布洛芬,可以挺到下班」

沙哑的声音、直不起来的腰身……在感染高峰时期,这是医院医护人员真实的写照,只要不是特别严重,他们都是「我还行」,他们没有一个人退缩,没有一个人叫苦,迎难而上,奋战在一线,始终把病人的病情看得高于一切,挥洒着汗水和泪水。他们始终秉持「早救治几秒钟,多坚持一会儿或许就能把病人从死亡线上拉回来」信念,尽最大的努力救治患者。

「我们都是互相理解的,从事治病救人的工作每天就是忙得团团转,科室很多人都是『轻伤不下火线』,甚至有的同事感染病毒后打着吊瓶依然在坚持工作,大家都很辛苦……」桂林医学院附属医院重症一病区副护士长刘海艳说到这里,她不禁哽咽了。

「我尽可能安排所有人都有休息的时间,可我不敢休息,连续疲劳作战,身体早已透支,下了班还要再指导值班护士,我守在『家』里才安心。住到我们这里的都是危重患者,「抢救」大战是常有的事,所以我们科的医生、护士经常下班后还要继续支援科室。」刘海艳接着说到,「这便是我们科的日常,每个人天天都绷紧了神经。」

科室人手紧、病人多、资源缺,这都需要医院调配和安排。在重症一病区,部分呼吸机被调配到相关科室,而更重的患者调入了进来。科室之前成立的快速反应小组,为了争分夺秒给危重症病人治疗,医生到全院各个临床科室会诊指导通常来不及等电梯,有时值夜班也能走出两三万步。

重症医学科一病区常规只有 12 张病床,为了最大程度地接收病人,实际扩大开放到了 14 张病床,患者都是需要插管上呼吸机的,监护仪、输液泵、3 台血透机和 1 台 ECMO(体外膜肺氧合)等仪器设备已经全部派上用场,这同时增加了医护人员的工作量,但大家没有一丝怨言。

需要轮转的研究生、规培生、年轻医生护士按照新冠病毒感染的患者的治疗方案,上岗前经过严格的培训和考试,都由原来的「小白」变成了熟练工,考核内容涵盖新冠治疗方案、抗病毒药物的使用和治疗、俯卧位通气等,这些措施对提高整个医院的重症救治能力和缓解人员紧张起到了不可估量的作用。

戴春光和王文艳是一对年轻的夫妻,他们都是重症医学科一病区的主治医师,在这个特殊时期,他们几乎都是「白加黑」「五加二」的工作状态,几乎把时间和精力都给了患者,由于工作过于忙碌,已经没时间管孩子了。

ECMO 俗称「人工心肺」,被誉为拯救生命的最后一根「生命稻草」。它可以替代心肺的部分功能,将人体血液在体外进行氧合,然后输入体内,为医护人员抢救争取更多的时间。

最近 ECMO 使用得比以往更频繁,而使用 ECMO 时需要 4 位医护人员同时在现场管护,上机后还要时刻关注机器的运行情况和患者的生命体征,作为 ECMO 团队成员,戴春光需要花费更多的时间和精力在救治患者。

重症医学科一病区党支部以「不忘初心,守护生命的底线」为党建品牌不断提高医护人员的思想站位,促进业务工作提升,深入贯彻医院决策部署,把临床一线作为贯彻落实党的精神的主战场,一切为了患者的生命安全而坚定守护。

重症医学科二病区:向「阳」而行,筑牢生命的最后一道防线

这段时间,全院各个科室的床位都异常紧张,针对这一情况,桂林医学院附属医院实施了「全院一张床」制度,哪个科室有病床,就先安排病情严重的患者入住,各个科室都收治了不少呼吸道传染病患者。

院领导多次现场调研,把重症医学科、呼吸与危重症医学科作为挽救合并新冠肺炎重症的主战场,由于床位紧张,需要把病情好转的患者快速转到普通病房,才能收治更多重症患者。

「面对危重症患者的急剧增加,我们迎难而上,千方百计调度资源,不少的医护人员阳了之后稍微好点就返岗,只为救治每一位危重患者,救治患者是我们的第一要务。」重症医学科二病区主任秦学斌说。

该病区副护士长冯海丽感染新冠病毒后未完全退烧便匆匆过来参加工作、住院医生韦贵扶也是感染后咬牙坚持、护士陈见君看到人员不足主动返岗……面对严峻挑战,医护人员不分昼夜,坚守在重症救治一线。

特殊时期,重症医学科二病区党支部书记、副主任医师唐弋均和同事们进入了「白加黑」「五加二」工作模式,大家都非常辛苦。

「现在上班就像打仗一样」。唐弋均感染新冠病毒不久,依然积极响应号召,主动请缨申请支援新成立的呼吸与危重症医学科二病区。通过带教查房,一次次为合并新冠病毒感染的重症患者带来信心和希望。

一天中午,唐弋均接到桂林市上级单位的通知,要对下级医联体的全州、灌阳县的医院进行帮扶指导,他毫不犹豫赶往全州、灌阳县会诊重症患者,指导当地医院救治新冠病毒感染的患者。晚上八点回到医院,又通过线上对院内及医联体医务人员进行呼吸机相关理论知识的培训。

培训结束后,他又陪同年轻值班人员,查看危重病人的病情变化,指导调整治疗方案。他几乎把自己所有的时间都留给了医院,留给了科室,留给了的患者。

在寒风阵阵的夜晚,重症二病区的医务人员紧张而有序的忙碌着:病床前的监护治疗仪,不时发出「滴滴滴」的提示音;查房、记录患者信息、检查生命体征、调整呼吸机参数、为患者翻身、排痰、调节补液速度……

「快! 快! 快! 我们这里需要抢救,这里有个病人快不行了!」患者因呼吸衰竭突发心搏骤停,情况十分危急。重症医学科二病区 RRT(快速反应小组)小组医护人员接到电话后,第一时间赶往科室。主治医师刘超当即对患者进行心肺复苏,主管护师陈世娟为患者开放气道,配合心肺复苏、协助气管插管、做心电图、推注抢救药物……按照 RRT 应急抢救规程有条不紊的进行着。

这是 2022 年 12 月 28 日发生的一幕,近段时间,类似的抢救场景也比较多,争分夺秒、抢救生命便是重症医学科二病区医护人员工作的真实写照。

秦学斌介绍,老年患者和既往有基础疾病的患者,伴随着新冠病毒的入侵更容易进展成中型、重型和危重型,在重型和危重型患者的治疗过程中,要根据患者病情的需要,应给予氧疗及俯卧位通气治疗,这样可以非常有效地改善患者乏氧的状态,而且在不增加患者经济负担的情况下,使患者的病情得到迅速的恢复。

但是每位重症患者的翻身都需要 4-5 名医护人员同时出力才能完成,尽管如此,重症医学科二病区的医护人员还是坚持每天帮助患者进行俯卧位通气。

疫情防控三年来,重症医学科二病区始终践行初心使命,奋战在战疫一线,坚持人民至上、生命至上,每一次的向「阳」而行,都无从畏惧,迎难而上。

桂林医学院附属医院除了重症医学科一病区、二病区这两个综合的重症监护病区外,还有呼吸与危重症医学科、神经内科、神经外科、心脏大血管胸外科、心血管内科等专科监护室,它们都是超负荷在运转,医护人员都是夜以继日、全力以赴救治重症和危重症患者。

「寒冬」或已渐近尾声,

期盼能早日「春暖花开」。

好文章,需要你的鼓励