新冠感染以来,医院急诊、发热门诊是最早接触新冠病人的窗口,就诊病患像「漏水的水龙头」,不断地涌入急诊、发热门诊。

作为一名急诊科医生,他用眼睛记录了这二十多天的抗战经过,从经历身边的战友一个个倒下,后备团队一批批前线支援,再到自己「切换」角色成了一名感染患者,记录下了明基人这二十几天的勇敢无畏、医者担当。

从「急诊医生」变成「住院患者」——奋战在苏州明基医院的这些天

像是暴风雨前的平静。

16 日,急诊如往常一样收治了些急性病患者,但在另一边的发热门诊,「悄悄」排起了长队。

「可能接下来几天需要在发热门诊轮值,呼吸内科、重症医学科包括咱们急诊要优先排班。」主任王燕慧在早交班的时候交代。

考虑到急诊可能也会面临大批发热患者,重症医学科和呼吸内科的同仁率先加入了发热门诊的「领头羊」队伍。

「发热门诊已超负荷,一天接诊将近 500 人,咱们急诊该上场了,大家保护好自己。」17 日晚,主任王燕慧在工作群里发布这条讯息。

当晚,急诊就诊人数略有所增,主要以发热的患者居多。

「咳咳咳···咳咳咳····」19 日,诊间的咳嗽声不断,面罩的隔断下,略分不清是来自旁边排队的患者,还是后面的同事。

护理已经有开始发热的同事,因为患者开始增多,人手不足,只能先挂水缓和一下,但手上的活没有停的机会。

20 日,好几位医生护士陆续「倒下」,柯昌海、苏运安两位内科主力也在其中,高烧不退,只能暂作休息。

当下,只能急诊科全体医生共同承担急诊内科的诊间工作,急诊外科由外科轮班值班,期间神经外科吴杰主任除了门诊,其他时间都安排在了急诊支援。

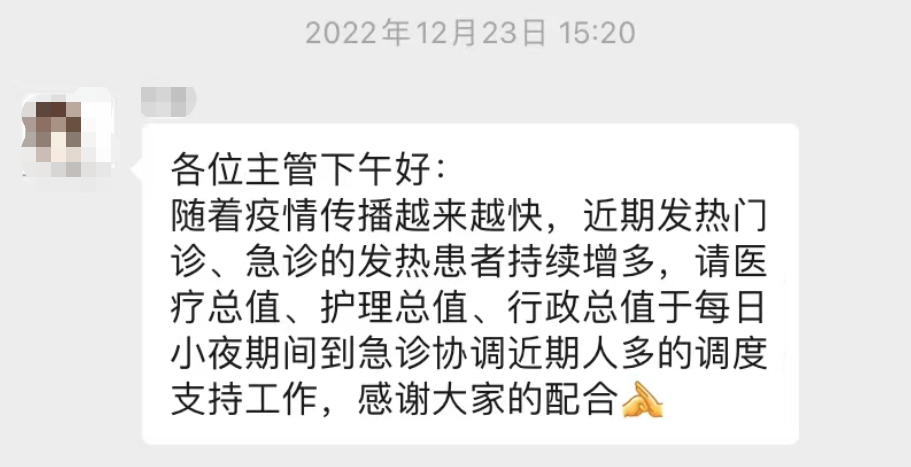

「各位主任:在大疫当头,各科室均存在不同程度的减员,一线医生排班困难,但急诊科面临更大压力和困难,需要各位主任和主诊参与到急诊的顶班,具体方案听从医务处和分管院长的安排。谢谢大家的支持!」

因感染严重已经住院的大家长周晓庆院长心系一线,在得知急诊人力紧缺后,在医院大群里号召各科举力支援急诊工作。副院长、普外科主任窦春青、院长助理、重症医学科主任刘志永率先报名支援夜间急诊。

21 日,急诊内科看诊医生由主任王燕慧和我两位坚守,但患者却比前几日多得多。尤其是到了晚上,急诊大门像是"缺了阀门的水管」,患者源源不断,从诊间望去,分诊台、挂号处都是人。

这个夜班注定是特别的。

但,主任和我两人的力量终究是有限的,我们没有时间喝水、去卫生间。

「发烧多久了?···有其他不舒服的吗?···我来听一下肺音···」。发热、咳嗽、咳痰、胸闷,大多数人都是以这样的症状来就诊。

主任王燕慧在我后面的诊位,声音听着却比患者的还要虚弱。

就诊的患者也是轻重不一,症状轻的,体力好一些的就站着排队候诊。年老体弱、病情重一些,体力不支的就找个凳子坐着候诊,也有人坐着轮椅······

问诊、检查、看报告、解读···不断重复。夜色逐渐加深,就诊的人数却不见减少,而我的身体则慢慢出现了一些异样。我开始干咳。

直至东方既白,略有了些喘气的空隙。

22 日,直到下夜班前,我都没觉得有什么特别的异样,然而下班后一个多小时,身体开始出现了反应,我的体温在不断升高,人也开始乏力,吃不下饭,身体已经开始发烫,39.8℃。

我原想喝喝水,休息休息,通过自己的免疫力把这一段给挺过去,现在看来不行了,赶忙把退烧药吃上。

吃完药过了好久,体温仍不见下降,于是接下来我拼命地喝水,不管能不能喝下,就是不停地喝。不知过了多久,体温慢慢开始下来了,38.8℃。随着体温的下降,我也带着些许安心睡着了。

凌晨,在高热中醒来,体温又回升到了 39.5℃。于是,喝水,吃药,一切又再来了一次。直到早晨再次醒来,体温渐渐恢复了正常。

23 日,我第一时间将情况告知主任,主任建议我先休息,不用担心科里岗位缺岗,并告诉我各科人员已在支援急诊内科的好消息,三大总值班(医疗总值、护理总值、行政总值)全力支援急诊调度支持工作。

在各科医护人员都紧缺的关键时刻,还有一批人踊跃来顶岗(其实他们大多病着),让我感受到明基大家庭的团结、温暖量。

根据很多患者的经验,一般高热在三四天后会逐渐消失,本以为我发烧几天休息就能继续上岗,但我的高热一直持续到第六天。同时咳嗽咳痰也在逐渐加重,我不得不怀疑病变是否已经进一步进展到了气管、支气管甚至是肺部。

27 日,我赶到医院准备做一个胸部 CT。急诊入院,开单,等着做 CT。

「前面还有 26 位。」放射科的同仁告诉我。

急诊放射 CT 处,放眼望去,躺床的、轮椅的、蹲在地上的···咳嗽声不断,都是在等着做胸部 CT 的。

新冠感染以来,除了急诊、发热门诊,压力最大的还有这些「幕后英雄」——放射科。

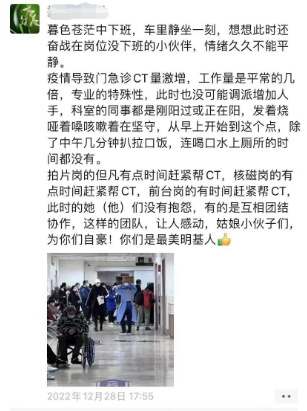

就诊的患者几乎每位患者都有胸部 CT 的诊断需求,最高峰时一天达到近 900 位患者,放射科的医生们也是 24 小时检查、阅片、诊断。工作量是平常的几倍,专业的特殊性,此时也没可能调派增加人手,在岗的都是刚阳过或正在阳的,发着烧、哑着嗓、咳嗽着在坚守。

拍片岗的但凡有点时间赶紧帮 CT,核磁岗的有点时间赶紧帮 CT,前台岗的有时间赶紧帮 CT···人均阅片 200+。

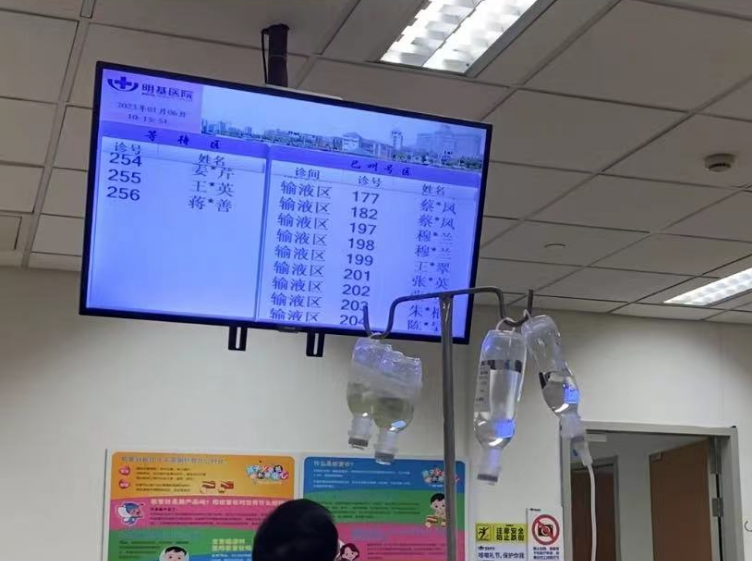

等检查的间隙,我发现机器叫号已经在急诊、输液室、药局用上了,后勤部门大力支持,加班加点在急诊设置了叫号就诊功能,机器叫号,就诊秩序较之前更有序,患者也不用像之前那样全挤在医生面前,医生护士也轻松了许多。

CT 检查结束,情况恰如我所担心那般糟糕:两肺多发感染,病毒性肺炎。主任得知我的情况建议我住院治疗。

告知我急诊在全院各科室的大力支持下,已经缓和了许多,为了能够持久接力以后的战斗,我也放下手头的工作,安心治疗休息。

本该入住呼吸内科,但结果可想而知,呼吸内科住院病区严重饱和,平时的 40 多位患者,已激增到将近 160 位,呼吸内科秦军主任带领六位得力干将,人均管床 30 位,六层楼的患者分布,压力难以想象。

但好在各病区的相互扶持,每位呼吸科的患者都在第一时间得到有效的诊治。

我被安排在了正好有空床的肾脏内科。同病房的患者也是有肺部感染的患者,听说我是本院的医生,打趣道「医生也住院呀?」

是的,医生也会有扛不住的一天,但他们更多的是选择硬抗,不到万不得已,在这个关键时刻,我们也不想占用有限的医疗资源。在病区,随处可见发着烧,贴着退烧贴的他们还在坚守,白天上班,晚上下班挂水成为这段时间的工作生活常态。但都没有怨言,只有默默无闻的背影。

我们为了什么?我们在坚持什么?

因为信念,信念里记着献身人类健康事业!

因为职责,职责里写着敬佑生命、救死扶伤!

好消息是,经过了最初几天的治疗,我的体温控制稳定了,精神也有所好转。

规范的治疗让我又恢复了元气,近日复查胸部 CT 可见肺部的感染灶已在消退。虽然距离康复尚有一段时日。

但,能恢复到这样的状态已经足以重回岗位了,在这场战争中,我们终将回到自己的阵地,与病毒继续战斗!

好文章,需要你的鼓励