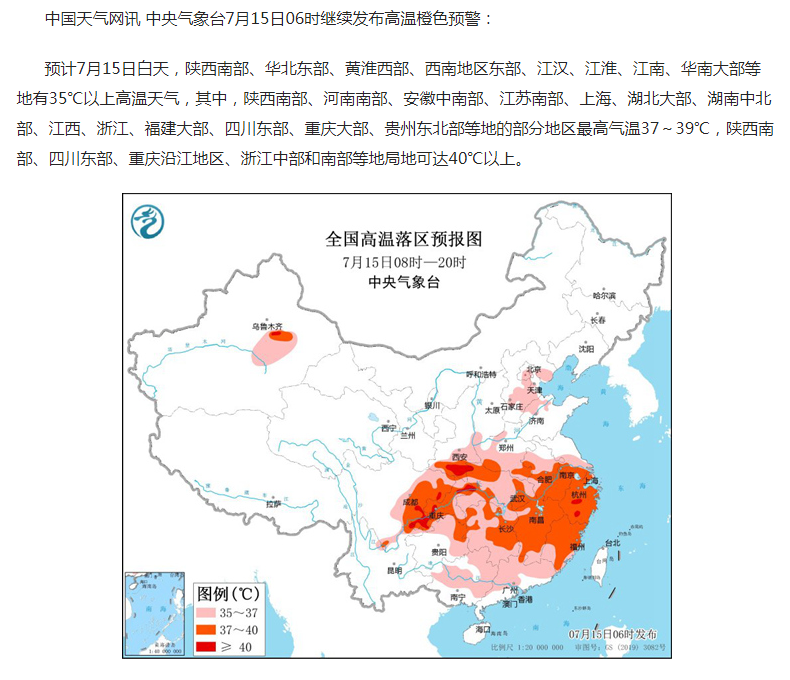

最近打开手机,就是被「高温预警」消息刷屏。我国南方高温「超长待机」通红一片,不少地方突破 40℃。

上海更是在 7 月 13 日气温高达 40.9℃,追平有气象记录以来(1873 年以来)最高气温纪录。

让我们有幸见证历史的同时,也体验了把食材进空气炸锅的感觉,开启上下烘烤模式。

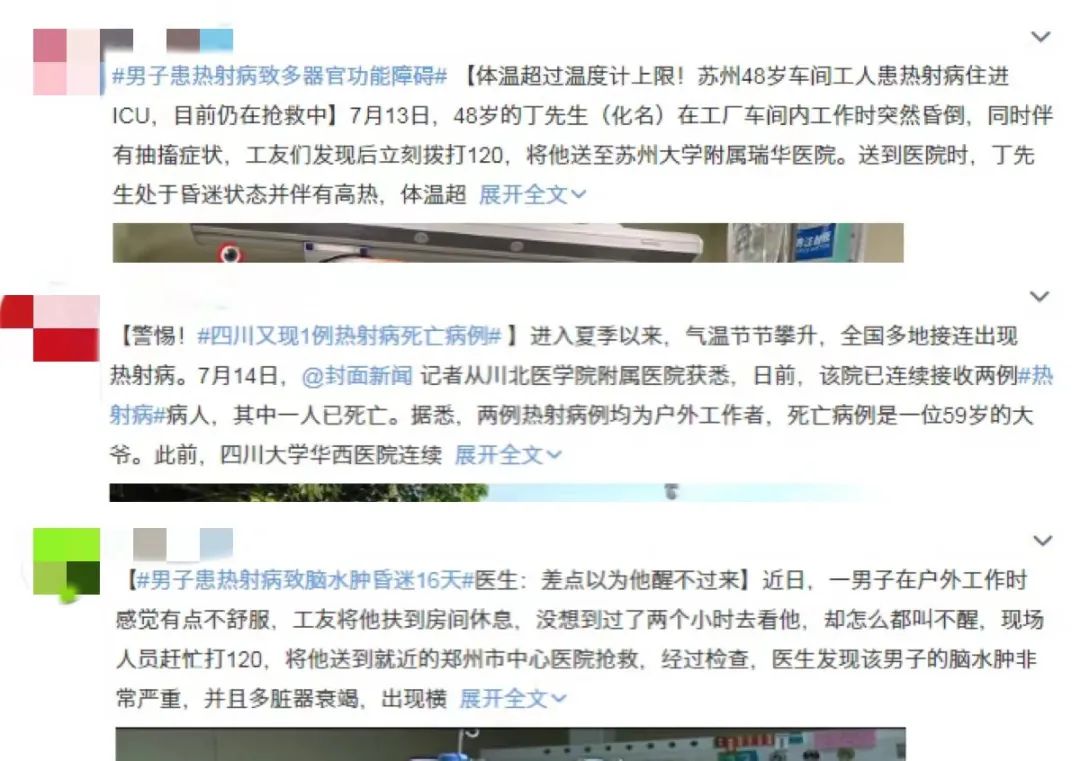

「热死人」有时候真不是开玩笑

都说我们的命是空调给的,有时一点也不夸张。

今年面对这样的酷暑高温,因「热射病」致死的新闻已发生多起。警惕「热射病」成为了大家现在最关注的话题。

「热射病」和「中暑」什么区别?

大多数人都将「热射病」等同于一般中暑,这「轻视」了它的严重性。热射病病死率介于 20%~70%,50 岁以上患者可高达 80%。

中暑,是指暴露在高温(高湿)环境和(或)剧烈运动一定时间后,吸热—产热—散热构成的热平衡被破坏,机体局部或全身热蓄积超过体温调节的代偿限度时发生的一组疾病,有轻、中、重度的分级表现。

热射病 (heatstroke,HS) 又称为重症中暑,占中暑的 8.6%~18%,是热损伤相关疾病进程中最危险的阶段 [1]。

一般中暑常伴有乏力、恶心、腹泻、心悸、大汗或无汗、面色潮红或苍白、皮肤灼热或湿冷等症状,而「热射病」则会新出现其它临床表现 [2]:

1、中枢神经系统损害表现(如昏迷、全身抽搐、谵妄、行为异常等,GCS 评分 ≤ 14);

2、核心温度 ≥ 40 ℃;

3、多器官(≥ 2 个)功能障碍表现(肝脏、肾脏、横纹肌、胃肠、循环、呼吸功能损伤等);

4、严重凝血功能障碍或 DIC。

哪些人容易出现「热射病」?

高温高湿的环境因素和高强度体力活动是导致热射病最主要的危险因素。

而且热射病又分为经典型热射病 (classic heat stroke, CHS) 和劳力型热射病 (exertion-al heat stroke, EHS) ,每种类型的高发人群也不同。

CHS 好发于:

体温调节能力不足者,如体质较差的老人、小孩、产妇等;

特定环境,如热浪期间的老年人、封闭车厢中的儿童;

特定着装或特殊工作者,如救火队员、坦克兵等;(此处,向那些正奋战在核酸采样一线的大白们致敬!)

EHS 好发于:

既往健康的年轻人,如训练或比赛中的运动员、军事人员等。

EHS 具有起病急、进展快、早期误诊率高、后期治疗困难的特点,不仅病死率高,对于家庭和社会的影响也更大,应引起足够的关注 [3]。如果认识和治疗及时,死亡率往往不超过 5%; 如得不到及时有效的救治,病死率则高达 50% 以上 [4]。

「热射病」患者紧急救助措施

热射病造成大脑及神经系统、心血管系统损伤的预后最差,这可能与神经、心肌细胞不可再生有关 [5]。

因此当发现身边有热射病患者,尽早采取相应救助措施,对患者预后具有积极意义。

1、迅速将其转移至阴凉通风处,脱离高温环境;

2、解开患者衣扣、腰带,吹送凉风、喷较多凉水,有条件情况下全身浸泡/冲淋凉水,或用凉湿床单/衣物包裹全身,用物理手段尽可能降温到 38℃。也可使用包裹毛巾后的冰块,敷在患者颈部、腋下、腹股沟等部位,切勿直接用冰块,容易刺激毛细血管收缩反而不利于散热;

3、如果患者处于昏迷状态,不要喂水或其他药品,保持侧卧位,头稍微后仰,确保呼吸道通畅,防止呕吐造成的误吸、窒息;防止抽搐产生的额外伤害;

4、同时拨打 120 送至医院抢救。

如何预防「热射病」?

其实最关键的要点就是保持凉爽。

遇见高温天气尽可能减少外出活动,特别是患有慢性病、心脑血管疾病的老人,在家切莫为了省电而拒绝开空调,反而增加中暑风险。

若一定需要出门或长期在高温下工作的朋友,记得穿着宽松透气的衣物,做好科学防晒,并备好充足水分方便及时补水。

7 月 16 日正式「入伏」,酷暑当头,大家日常记得少熬夜保障充足睡眠,没事多喝水,做个科学防暑好市民。

参考文献:

[1] 许书添, 热射病的病理生理与救治进展 [J].J Nephrol Dialy Transplant Vol.30 No.3 Jun.2021,DOI: 10.3969 /j.Issn.1006-298X.2021.03.014:258

[2] 宋青, 毛汉丁, 刘树元, 中暑的定义与分级诊断 [J].Med J Chin PLA, Vol. 44, No. 7, July 28, DOI:2019,10.11855/j.issn.0577-7402.2019.07.01:544

[3] 刘树元, 汪茜, 邢令, 毛汉丁, 赵金宝, 劳力型热射病器官损伤机制与救治策略 [J]. 武警医学 2020 年 5 月第 31 卷第 5 期 Med J Chin PAP,Vol.31,No.5,May,2020,DOI:10.14010/j.cnki.wjyx.2020.05.023:450

[4] Kravchenko J,Abernethy AP,Fawzy M,etal.Minimization of heatwave morbidity and mortality.Am J Prev Med,2013,44(3) : 274-282.

[5] 王明, 王红伟, 张嘉慧, 康燕, 刘江伟, 李骜, 热射病与多脏器损伤的研究进展 [J]. 医学综述 2019 年 7 月第 25 卷第 13 期 Medical Recapitulate,Jul. 2019,Vol. 25,No. 13,DOI :1006-2084(2019) 13-2568-06:2571

好文章,需要你的鼓励