近日,桂林医学院附属医院血管介入科团队收治了一例原发肝癌合并门静脉癌栓患者,且癌栓侵犯了整个门静脉右支及主干。

患者蒋某患乙肝多年,平时没有进行规范化抗病毒治疗及肝脏影像学检查随访。半月前突然出现消化道出血,到桂林医学院附属医院消化内科就诊。

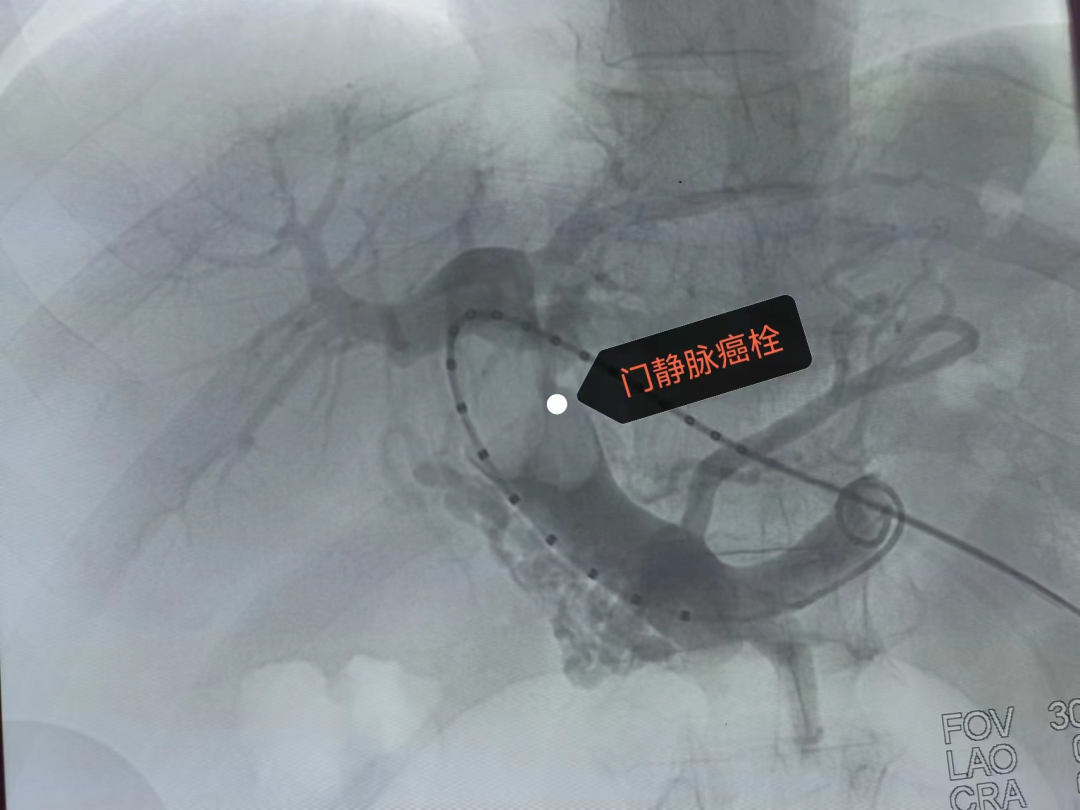

消化内科进行内镜止血治疗时发现食管胃底静脉曲张,进一步对腹部进行 CT 检查,发现肝右叶有 7 cm 的肿瘤,并伴有门静脉右支及主干癌栓形成,结合肝硬化病史及影像学特征考虑诊断为原发性肝癌合并门静脉癌栓,门静脉高压形成。

根据国内外肝癌的诊疗共识,经过医院多学科专家讨论,确定蒋某为肿瘤ⅢA 期,首先考虑介入治疗。

按照个体化诊疗策略,医院血管介入科副主任邓燕贤、毛景松团队讨论后做出治疗方案:先处理门静脉癌栓,保证门脉血流通畅,恢复患者的肝功能,同时降低门静脉压力,减少再出血的风险,为后续治疗争取时间和机会。在打通门静脉改善肝功能的同时,用持续近距离放射治疗抑制癌栓生长的作用,保证支架的畅通时间。

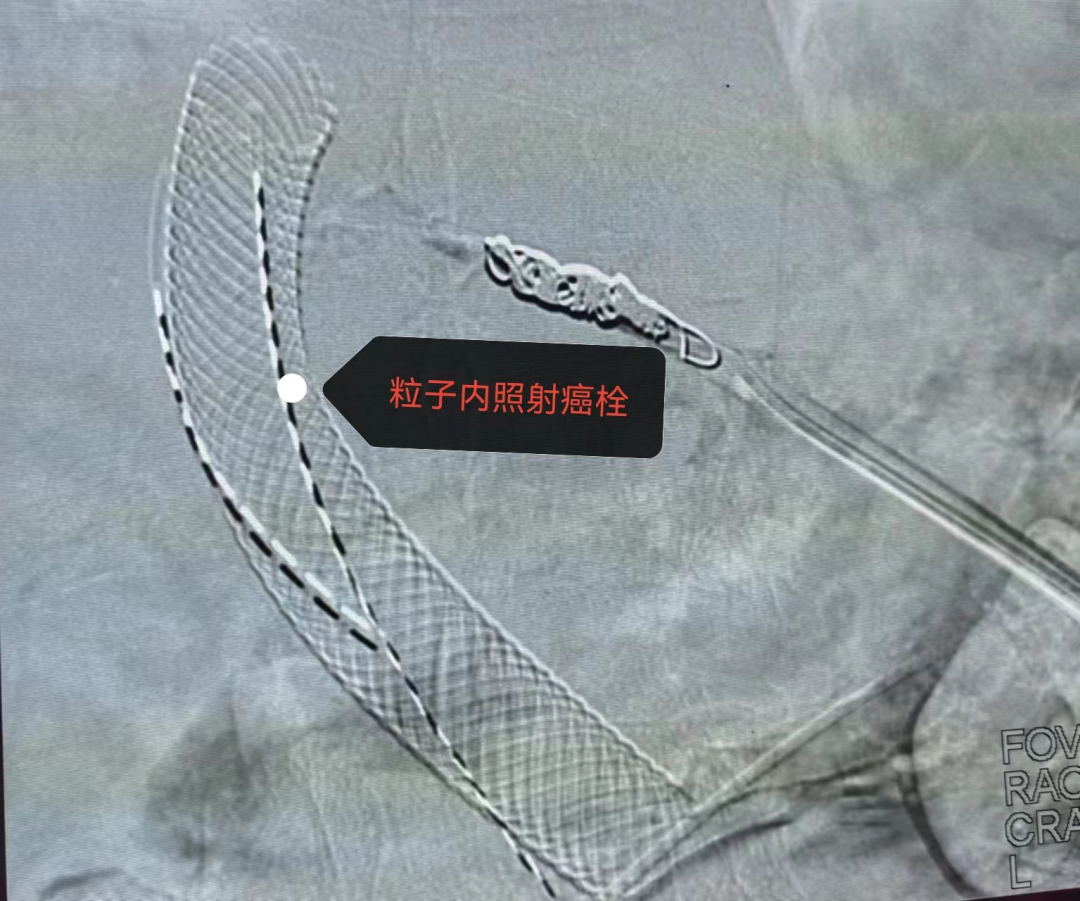

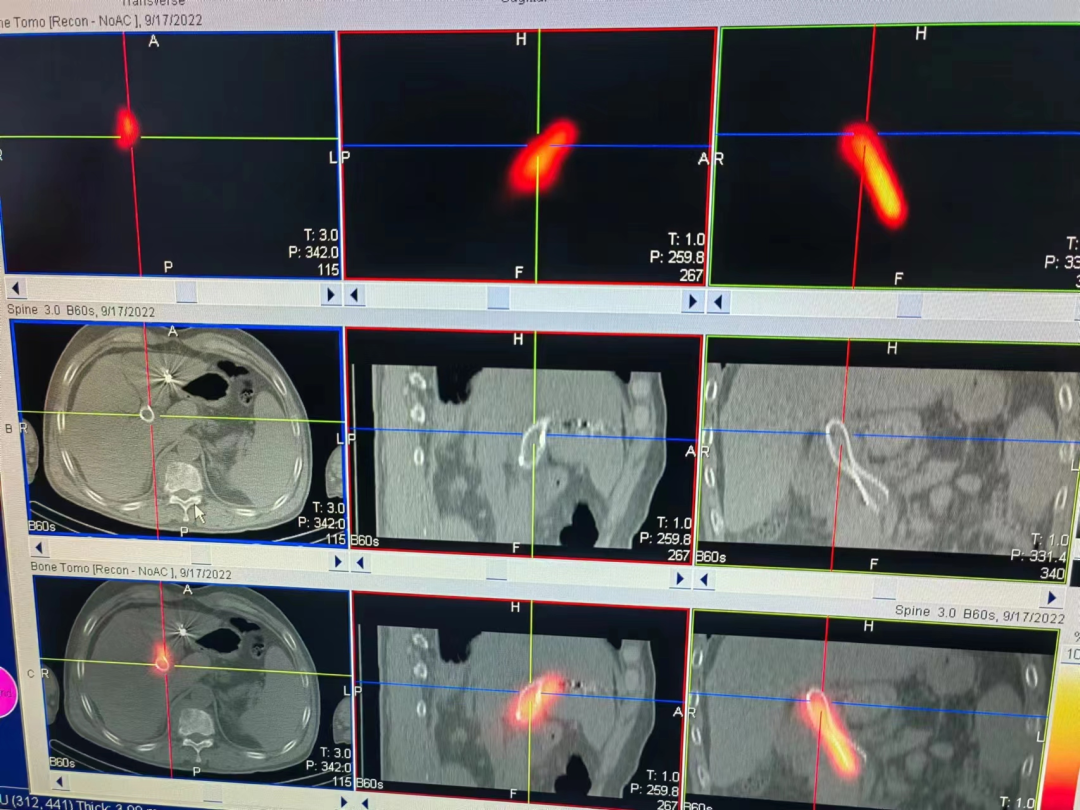

与患者及家属充分沟通后获得同意后,团队决定实施「门静脉粒子条并支架植入术」,以取得「一箭多雕」的临床效果。随后与核医学科主任付巍团队讨论,制定了放射性粒子植入计划,在其门静脉主干癌栓部位植入碘 125 放射性粒子 0.8mCi 30 粒。

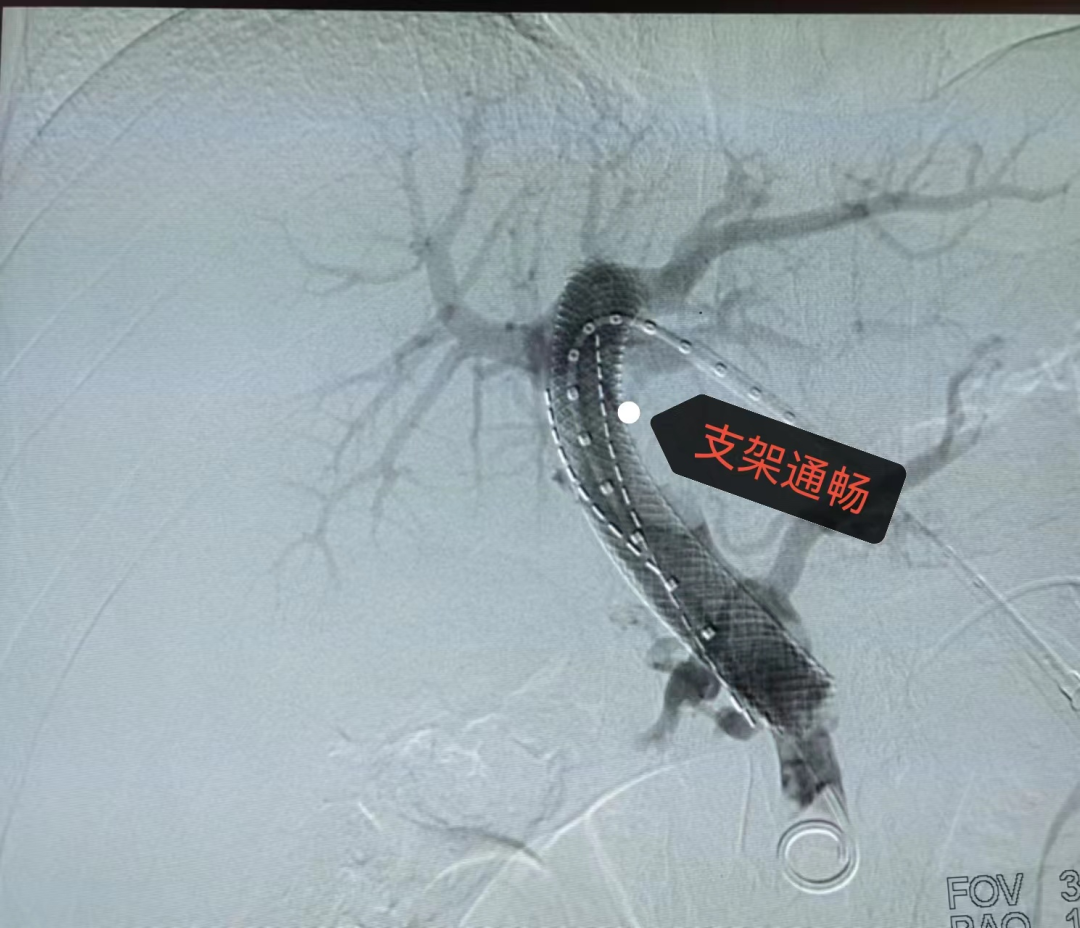

血管介入科团队在介入手术室进行手术。穿刺门静脉坐支成功后,将一根纤细的导丝送入门静脉,越过门静脉主干癌栓部位狭窄段,送入一枚门静脉支架,支架打开的同时送入 2 枚携带碘 125 粒子的粒子条;支架及粒子条贴合在门静脉主干血管壁上并覆盖住癌栓,最后显示门静脉主干恢复通畅。

手术前测量门静脉压力越 45 cm 水柱,术后门静脉压力下降为 32 cm 水柱。

整个手术过程顺利,术后患者送到核医学病房进行观察,3 天后无任何不良反应,顺利出院,待半个月后再行肝癌介入治疗。

邓燕贤副主任介绍,原发性肝癌简称肝癌,是常见的恶性肿瘤之一。肝癌不仅容易发生肝内转移,也容易侵犯肝内的脉管系统,尤其是门静脉系统,导致门静脉癌栓(PVTT)的形成。

门静脉癌栓是肝癌患者预后不良的主要因素之一,发生率可达 40%。临床中发生 PVTT 的肝癌病人往往病情发展迅速,短时间内即可出现门静脉高压、消化道出血、肝内外转移、黄疸、腹腔积液等症状。

因此,合并门静脉癌栓的患者提示属于肿瘤晚期,病情进展迅速,采取有效措施治疗合并 PVTT 的肝癌一直是临床医生们研究的重点。

毛景松副主任介绍,近年来,虽然医学上在原发性肝癌的治疗上已有了长足的进步,但针对门静脉癌栓的治疗不仅手段匮乏,而且疗效有限,因此,亟待寻求一种新的治疗手段。

由于碘 125 放射性粒子半衰期适中,射程中等,放射相关的安全性及防护能得到较好的管理,被批准用于临床实体肿瘤的近距离放射治疗。在打通梗阻通道的同时能进行持续近距离放射治疗(内照射治疗)癌栓,抑制癌栓的生长。

门静脉放射性粒子支架,顾名思义,就是将支架与放射性粒子结合起来。门静脉放射性粒子支架的植入,能保证肝脏血供的前提下,降低门静脉的压力,减少出血的发生率,同时具有持续近距离放射治疗抑制癌栓生长的作用,为肿瘤的后续治疗提供有效的多重保证。与单纯支架植入以及其他同类技术相比临床疗效明显,得到了学术界的广泛认可。

好文章,需要你的鼓励