2025 年 4 月 15 日—21 日是第 31 个全国肿瘤防治宣传周,主题是 「科学防癌 健康生活」。倡导群众践行健康生活方式,控制癌症风险因素;鼓励高风险人群主动参加癌症筛查,促进早诊早治;指导癌症患者及时接受规范化诊疗,并定期复查。在众多癌症中,子宫内膜癌因与生活方式密切相关,被称为 「富贵病」,其早诊早治尤为关键。

疾病概述:

发病率攀升的女性健康威胁

子宫内膜癌是发生于子宫内膜的恶性肿瘤,约占女性生殖器官恶性肿瘤 20%~30%。自 20 世纪 90 年代后期以来,随着人口平均寿命和肥胖率的增加,其发病率在全球逐年上升,目前在欧美发达国家及我国部分经济发达地区已居妇科恶性肿瘤首位。女性一生中患子宫内膜癌的风险约为 3.1%,多发生于围绝经期及绝经后妇女,发病高峰为 50~54 岁。值得关注的是,若早期局限性疾病经手术切除,5 年生存率可达 95%;但 10%~20% 的患者诊断时已远处转移,5 年生存率仅约 18%,凸显早诊早治的重要性。

致病因素:

性激素、代谢与遗传三重影响

01 性激素因素

女性的月经周期,实际上是由子宫内膜的周期性脱落引起的。

月经周期的前半程,子宫内膜在雌激素的作用下增殖。

月经周期的后半程,在雌激素的基础上又出现了孕激素,孕激素促使增殖期子宫内膜转化为分泌期子宫内膜。

月经周期的晚期,由于黄体萎缩,雌孕激素突然消失,分泌期子宫内膜缺乏性激素支持,不能维持现状,从子宫壁脱落,从而形成月经。

若内分泌紊乱,子宫内膜长期受雌激素影响却缺乏孕激素拮抗,就易过度增生,进而发展为癌前病变甚至子宫内膜癌。像多囊卵巢综合征(PCOS)患者、初潮早、绝经晚、长期未育或原发不孕者,都是高危人群;而怀孕因高水平孕激素对子宫内膜的保护,可降低患病风险。

02 代谢因素

临床发现,子宫内膜癌患者常伴有肥胖、糖尿病、高血压,即 「三联征」。研究表明,腰围> 80 cm、体质指数(BMI)>30 kg/m²、血压>130/80 mmHg、高脂血症和糖尿病是重要预测因子。肥胖会导致脂肪组织芳香化酶活性增加,促进雄激素向雌激素转化,形成利于癌症发生的高雌激素环境。

03 遗传因素

约 5% 的子宫内膜癌与遗传相关,其中林奇综合征(遗传性非息肉病性结直肠癌)关系最为密切,这是一种由 DNA 错配修复基因突变引起的常染色体显性遗传病。

早诊早治:

科学防治的核心策略

01 早发现:关注症状与风险人群

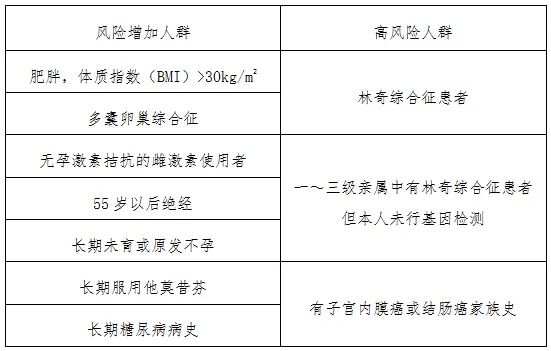

子宫内膜癌风险人群需重视,建议每年定期体检。

同时,约 90% 的患者有阴道流血或分泌物增多症状,绝经后阴道流血是典型表现,此外还可能出现下腹胀痛、腰骶部疼痛等,出现这些症状需及时就医。

02 治疗:多手段综合治疗

子宫内膜癌以手术治疗为主,Ⅰ期和Ⅱ期可行全面分期手术,Ⅲ期Ⅳ期可行肿瘤细胞减灭术。术后依据病灶情况,进一步选择放疗、化疗、靶向治疗等辅助综合治疗。对于无法耐受手术的患者,也可通过对症及辅助治疗缓解症状、延长生存期。尽管治疗手段不断发展,但早发现、早治疗仍是获得最佳预后的关键。

好文章,需要你的鼓励