巍巍秦岭作证,仁心在悬壶济世中淬炼成钢;滔滔渭水为凭,医脉于世纪风雨里浩荡奔流。1931 年 3 月 24 日,陕西省立医院在西华门粮道衙署挂牌开诊;1939 年日军轰炸致院舍毁损,医护借东关尊德女中延续救治火种;1950 年代迁至黄雁村新址;1966 年正式更名为「陕西省人民医院」。九十四年间,从西华门到横跨渭水「一院两区」,医院始终以守护生命为己任,将仁心深植三秦热土。如今,院史馆的落成,为这近百年的医脉长河锚定文化坐标。

党委擘画:以文化坐标凝聚精神力量

2025 年 3 月初,陕西省人民医院院史馆正式开馆,当参观者触摸展墙上镌刻的「允德允能 弘医弘道」院训时,1931 年的杏林星火与 2025 年的无影灯光在此刻交汇,映照的不仅是过往峥嵘岁月,更是一条生生不息、薪火相传的医脉长河。

院史馆建设始于医院党委的深远谋划。2023 年,院党委提出「传承历史、弘扬文化、服务发展」的建馆理念,将这座文化坐标定位为红色基因的传承基地、医者精神的具象载体、凝聚力量的精神引擎。选址西咸院区,既是院党委在「一院两区」协同发展蓝图中埋设的文化伏笔,更承载着对医院高质量发展的深切期盼。

「如何让百年历史在方寸间鲜活?」在历史的长河中,医院不仅是治愈疾病的场所,更是传承医学精神、铭记历史变迁的重要载体。「省医院是省属公立医院的排头兵,在历史各个时期,我们与党的卫生健康事业同频共振。我们要找寻医院的历史脉络,更要成为卫生事业发展史的见证。」党委书记张玉莲掷地有声。

筚路蓝缕:从无到有的寻根之路

院史馆建设由党委办公室牵头,从建设选址到设计规划,从资料整理到史料征集,全院全力以赴、群策群力。2024 年 3 月 15 日,院史馆建设工作领导小组及办公室成立,抽调院办、信息处、纪检监察处、离退办、应急管理处、保卫处等部门工作人员开展筹备工作,并召开首次工作会议;3 月 18 日发布史料征集通知;4 月 8 日组织参观市内知名医疗机构院史馆;4 月 23 日集中查阅档案馆所有历史资料……

「建馆之路并非一帆风顺。」党办副主任刘小晋介绍道,「从一开始,我们就面临着诸多难题。档案馆的重要资料需要复盘,筛选需要的资料拍照存档,而实物资料几乎空白。如何通过有限的资料将省医院近百年的历史以立体直观的方式呈现出来,难度可想而知。我们面临的是从无到有的挑战。」

提取有效数据的工作更为繁琐。党办工作人员查询了网上所有关于陕西省人民医院的资料,同时在地方志、陕西省图书馆、西安市图书馆网站检索了所有相关信息,但获得的资料仍然有限。「重心还是档案馆,我们一页一页过吧。」由于部分史料保存时间过久,有些字迹已经模糊不清,工作人员需要仔细识别、判断后,提取数据、反复比对、归纳总结,最终纳入院史馆展陈内容。

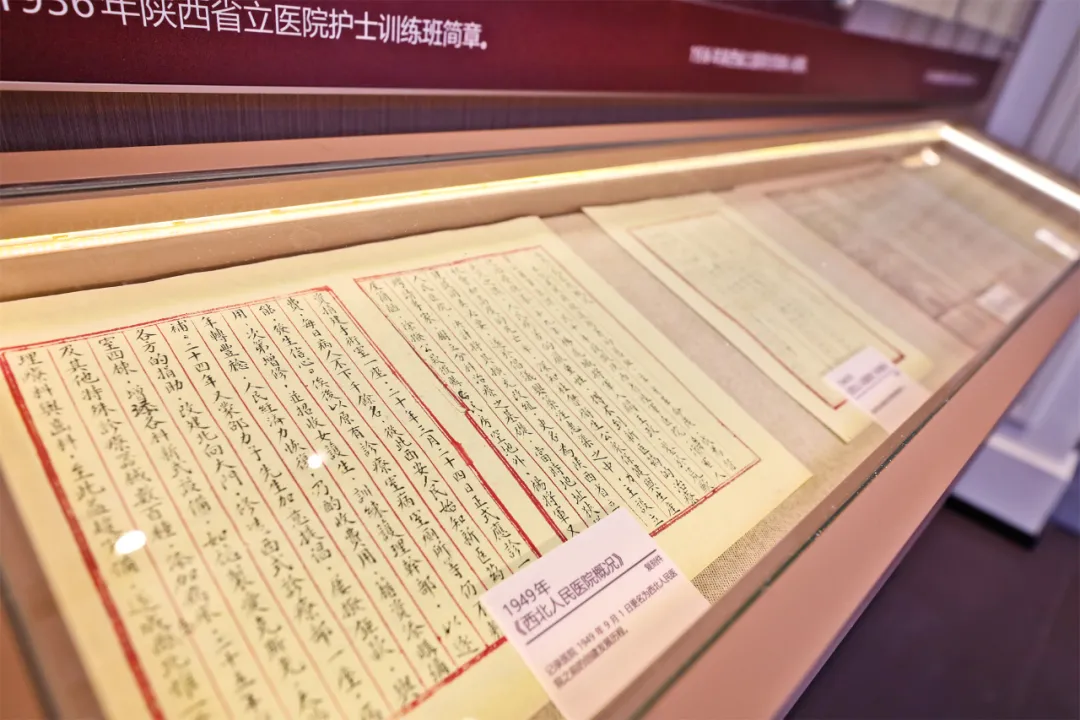

「档案上的字迹真工整漂亮啊!」小心翼翼翻着已经泛黄甚至透光的档案,看着上面整齐工整的字迹,工作人员不禁感叹着老一辈人扎实的工作态度。1948 年《陕西省立西安医院总报告》、1950 年《西安人民医院住院规则》、1960 年《关于黄雁村医院成立以及党委会及单位委员的组成人选问题的批复》、1982 年李梅生手写《关于成立血液科的计划》等珍贵资料逐一浮现。经过查阅近千卷档案,团队初步筛选出对院史馆建设有价值的资料。

老物件的征集同样困难重重。线上线下的征集通知发出后收效甚微,许多珍贵的老物件都散落在退休职工家中。由于他们居住分散导致信息传递困难,于是团队深入医院家属院张贴海报,联合离退办逐户拜访退休职工,致电可能有珍贵物件保存的退休职工。最终,贾中慧从美国带回来保存 40 余年的心脏起搏器、余世勋 1992 年研制成功的超声多普勒血流听诊仪模具、血研室 1982 年便开始使用的实验天平等珍贵实物得以展出。

通过大量院史资料查阅、比对,医院发展脉络逐渐清晰。首次明确了建院以来经历「陕西省立医院」「陕西省立西安医院」「西北人民医院」「陕西省西安人民医院」「陕西省医院」「陕西省干部医院」「陕西省黄雁村医院」「陕西省人民医院」8 次更名,并在文书档案中找到了对应的钤印;首次系统梳理建院以来的学科专业演变历程,并制作学科发展历程图;首次全面梳理了 1949 年以来我院党建发展史;首次展出我院最早的医院管理资料之一——1936 年《陕西省立医院便览》复刻件;首次展出 1937 年 2 月号《柯达》杂志,这是现存有关医院最早的图文报道。

院史馆的建设得到退休职工的大力支持。年近九旬的林永焕主任虽行动不便,仍将珍藏的资料整齐打包并郑重附上手写目录。工作人员目睹此景感慨万千:「这不仅是一位老专家的严谨态度,更是一代省医人对医院的赤忱热爱。」党办主任杨侠总结道:「院史馆的筹建不仅梳理了历史脉络,更找到了医院发展的根与魂。唯有代代传承这份热爱,医院才能薪火长明。

匠心展陈:让历史跃然眼前

与史料收集同步进行的还有设计方案的反复论证。如何将百年沧桑浓缩于方寸?设计团队以「印章」为设计元素,划分「百年陕医」「华章演进」「荣誉新篇」三大篇章,将九十四载历程浓缩于方寸之间,并暗藏记录重要时刻与感人故事的副展线。

走进陕西省人民医院院史馆,首先映入眼帘的是 1931-2023 年医院各个发展时期代表性建筑剪影,以及「允德允能,弘医弘道」院训,勾勒出医院 94 年的沧桑巨变,点名省医精神核心。

第一篇章「百年陕医」,展示了医院初创、发展、追赶、跨越四个发展阶段的重要事件。这里的每一幅老照片、每一件历史展品都诉说着医院九十余年的沧桑巨变。从 1931 年陕西省立医院的初创,到如今成为学科齐全、技术领先的三级甲等综合医院,省医人砥砺前行,用智慧和汗水书写了医院发展的辉煌篇章,是对省医人悬壶济世、仁心仁术精神的崇高致敬。

转入「华章演进」篇章,展示了 2019 年以来医院高质量发展成果,同时兼顾不同板块的历史源流。这一篇章仿佛置身于一个医疗科技蓬勃发展的时代,医院在医疗技术、学科建设、人才培养等方面不断取得新突破,医疗服务能力和科研创新水平显著提升。同时,医院积极履行社会责任,开展对口支援、健康扶贫等公益活动,展现了「人民医院为人民」的情怀。

步入「荣誉新篇」,从首批「三级甲等」医院到「全国卫生应急先进集体」,从「全国卫生系统先进集体」到「全国公立医院党建示范医院」,多维度记录了省医光辉的历史足迹。「百年陕医人」板块展示了王季陶、石解人、王子绩、施文海等知名医院管理专家,郭炳森、高荫藻、李梅生、邢佩霓等国家级、省级突出贡献专家,群星闪耀书写医者精神传承。展厅结尾是现代感十足的沙盘模型,擘画「一院两区」协同发展新格局,彰显省医人笃行不怠的奋斗之志。

实物展陈之外,电子屏内更是融合了丰富的历史资料。从省医院初创期(1931 年—1948 年)、发展期(1949 年—1977 年)、追赶期(1978 年—2011 年)及跨越期(2012 年至今)的影像资料,记录了医院的变迁历程;党建引领、对外交流、公益担当等 8 个板块详细记录了医院的重要历史事件,全方位、多角度地展示了陕西省人民医院近百年的发展历程。

薪火相传:历史照进现实的力量

院史馆内陈列的史料文书、复刻的印章图鉴,像一个「时光胶囊」,浓缩了百年医路薪火相传的奋进历程。上世纪 30 年代建院初期诊室照片,1952 年医院手术、住院统计表格,1974 年援苏丹医疗队员的身影,1981 年成功抢救心脏骤停 40 分钟患者的新闻报道,1986 年神户市立看护短期大学毕业证书,1988 年正常人骨髓前红系祖细胞体外培养的获奖证书,1992 年开展风湿性二尖瓣综合成形术的手术影像,1990 年代末日援项目捐赠的膀胱镜手术器械部件,2005 年取得西北首例肺移植术技术突破的记录,支援武汉、长春、上海疫情防控医疗队队旗,这些跨越时空的展品,既是医院 94 年发展跃迁的见证,更是「允德允能,弘医弘道」院训精神的生动注脚。

一位年轻医生驻足凝视着上世纪建院初期简陋的手术室及器具,感慨道:「看到前辈们用最基础的器械完成手术,在动荡年代坚守岗位,我深刻体会到『医者仁心』四个字的分量。作为新一代省医人,我们有责任有义务将这份精神传承下去。」

阳光透过展馆玻璃,将 1934 年春医院全体职工的合影叠印在当代参观者的身上,仿佛历史的厚重与现实的使命在这一刻悄然交汇。院史馆,不仅是记录往昔的档案库,更成为凝聚精神力量的新起点。那些定格在黑白影像中的坚毅目光,跨越九十四载光阴,依然为今天的省医人照亮前行的道路。这一刻,院史馆建设的意义被充分具象化:以历史之光,照未来之路,让薪火相传的力量在历史与现实之间流淌不息。

从一纸蓝图到省医文化地标,陕西省人民医院院史馆承载着几代省医人的热血与理想。院史馆的落成,不仅是历史的回望,更是新征程的起点。九十四载风雨兼程,陕西省人民医院始终与时代同频共振。正如党委书记张玉莲所言:「唯有铭记来路,方能行稳致远。这座院史馆,是我们献给历史的答卷,更是写给未来的誓言。」

好文章,需要你的鼓励