写在前面

近日,南京医科大学第二附属医院荣获「全国文明单位」称号,这是精神文明建设领域的最高荣誉,体现了医院扎实推进精神文明建设的丰硕成果。

即日起,我们特别推出「南医大二附院·岗位工匠」专栏,聚焦那些用专业与热忱诠释新时代医疗精神的平凡英雄。他们是精益求精的「技术匠人」,用精准守护生命,以温度滋养医患和谐。

岗位工匠

工匠档案:

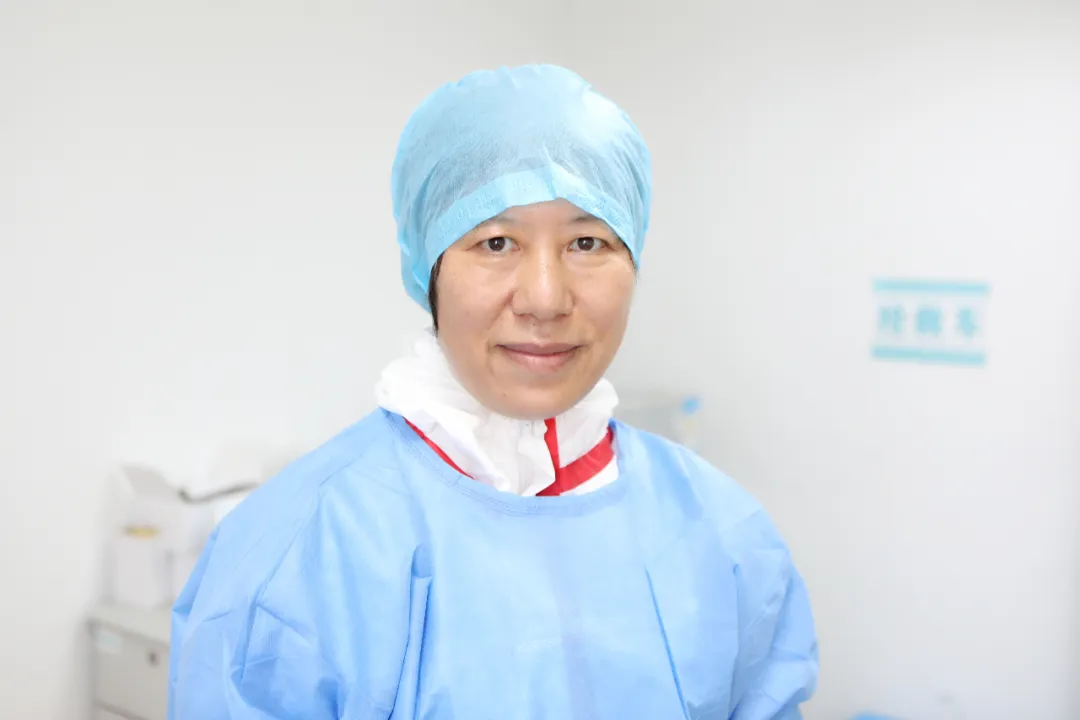

姓名:丁兰华

科室:儿科 S110 病区

岗位:护士

一技之长:儿科注射

工作感悟:苦难交给自己,方便留给别人。

丁兰华 1986 年来到南京医科大学第二附属医院儿科,一干就是 39 年。那时的医疗资源远不如今天丰富。新生儿与其他儿童都要在一起治疗。而儿科护理最主要的工作就是「扎针」。从这一年开始,她开启了一段与儿科护理深度绑定的职业生涯,也踏上了一条在针尖上磨练技艺的漫长道路。

「想成长,就得打得多」

丁兰华回忆当时的针头没有现代针头的针柄握持设计,全靠指尖掐住针头施针,对于护士来说操作更有难度。虽然她已经在急诊实习的时候,反复上手实践过。不过,正式工作面对的是周围哇哇的哭声和家长紧张的眼神,无形的压力笼罩过来。为了练就更熟练的技术,她总是抢着干、争着干。

「那时候真的难,」她回忆道,「针头在手里打滑是常事,有时候进针角度稍有偏差就会失败。」

但她没有退缩,主动争取每一次操作机会。别人不愿接的、难打的针,她抢着上;别人避之不及的复杂病例,她迎上去。「想成长,就得打得多。因为难者不会,会者不难!」她坚信,只有在实践中不断摸索,才能提升技艺。

「幸亏你来了,不然这孩子就没了。」

在儿科的岁月里,有一幕让她刻骨铭心。病房里有一位不到一岁的化脓性脑膜炎患儿,加上硬脑膜下积液,必须要输注各种药剂。由于当时还没有留置针,一天下来,成功与失败的扎针加在一起,孩子打了 28 针!看着孩子虚弱的眼神,她暗暗发誓一定要让孩子「一针见血」,少受罪。

「宝宝的小手胖嘟嘟的,就是个『肉馒头』,血管不容易摸到,针头一扎进去就容易肿。」 她心疼地说,「每次进针都像在走钢丝。」 但她没有放弃,不断总结经验,摸索出一套针对困难血管的穿刺方法。她会根据孩子的体温变化选择进针时机,选择避开体温上升期、手脚冰凉的时候打手脚,这种情况下就可以利用头部血管较充盈时进行操作。她还会用旧床单撕成小块,垫在孩子手心,既固定了手部,防止手部弯曲后,针头移动,扎破血管,又增加了手部的舒适度,让针管留置的时间再长一些。这些看似简单的小技巧,背后是无数次失败与反思的结晶。

除了日常的输液护理,她还多次参与危重患儿的抢救。在一次妇产科的紧急会诊中,一名失血性休克的新生儿心跳呼吸停止,急需注射肾上腺素。但宝宝的外周血管因休克而极度扁平,难以穿刺。「当时情况非常危急,所有的抢救药物都准备好了,就差输入到血管里。」 她回忆道,「我拿着针头,凭着手感和经验,在孩子头部找到了一根细小的血管,一针下去,立即推注肾上腺素。」 宝宝突然倒吸了一口气,心跳恢复了!那一刻,她深刻体会到了作为一名护士的价值。

「后来儿科李述庭主任对我说,幸亏你来了,不然这孩子就没了。」 这句话,成为了她职业生涯中最珍贵的肯定。

39 载,始终坚守护理一线

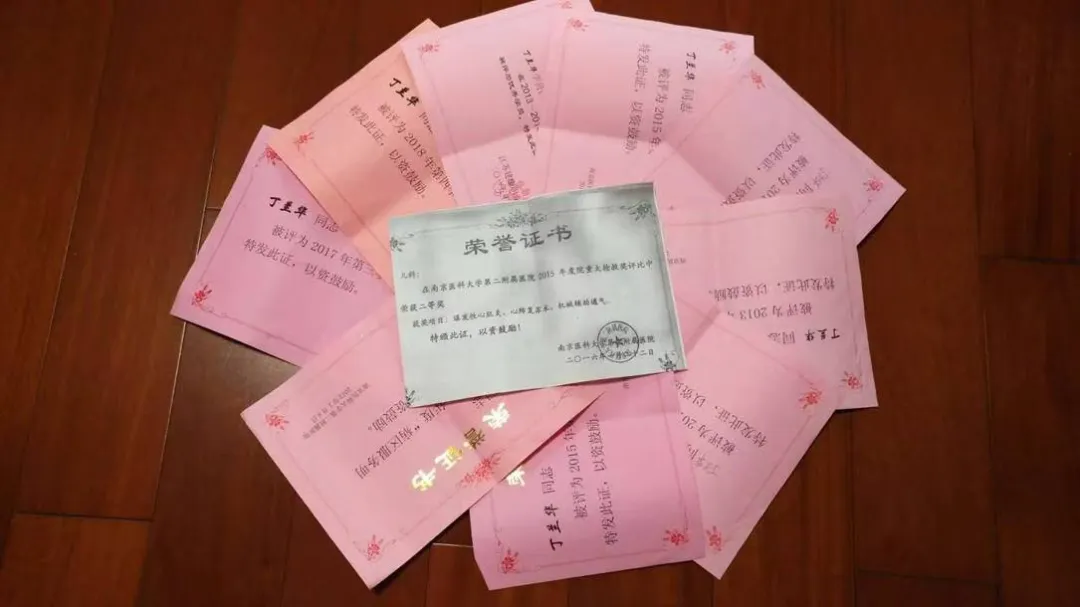

39 年来,她从一个青涩的护理新人,成长为儿科护理的「压舱石」,同事亲切地唤她「丁一针」。许多家长慕名而来,点名要她打针。甚至医院同事的家人朋友,也都信任地将孩子交给她。「记得有个孩子血管特别不好,接连 8 次住院都是我给打的针。」她自豪地说,「看着孩子康复,家长脸上露出笑容,我觉得所有的辛苦都值了。」

如今即将退休的她,依然坚守在儿科护理一线。她把自己的经验传授给年轻护士,告诉她们 「进针部位要比心脏低,这样血管会更充盈。」,提醒她们 「遇到难打的针,要先和家长做好沟通,缓解他们的焦虑。」。从 1986 年到 2025 年,39 载光阴,她用无数次精准的进针,为患儿解除病痛;用每一句温暖的关怀,给家长带来慰藉。

好文章,需要你的鼓励