开篇:病房里的「温差警报」

春寒料峭的清晨,神经外科病房内,护士正在收治一位突发脑梗塞的患者,家属焦急地询问:「明明天气转暖了,怎么还会突然发病?」。不一会儿,急诊又送来一位突发脑出血患者,家属懊悔地念叨:「昨天看天气好,他非要脱了毛衣晨跑……」,这样的场景每年早春季节都会反复上演。数据显示,早春脑血管意外急诊量均较冬季增长,其中超过 60% 与气温骤变直接相关。

天气转暖了,

脑血管意外发病为什么反而增加了?

1、温差——脑血管的「隐形杀手」

血管的「橡皮筋效应」:研究表明,温度每降温 1℃,收缩压升高 1.3 mmHg。春季昼夜温差常达 10-15℃,相当于血管每天经历 3-4 次「拉伸-收缩」循环,这种剧烈波动使人体血管处于「弹簧」状态,持续 7 天以上,血管内皮损伤风险增加 40%。寒冷刺激导致血管收缩,血压骤升,增加脑血管破裂风险;而气温回升时血管扩张,又可能诱发脑供血不足。临床数据显示,每年 3-4 月脑卒中发病率较冬季平均上升 18%。

2、清晨的「魔鬼时刻」

脑血管意外发病时间统计显示,清晨 5:00-9:00 占比达 47%,此时人体皮质醇水平达峰值,血液黏稠度较夜间升高 28%,加上户外低温刺激,极易诱发脑血管疾病。

3、危险的「洋葱式穿衣法」误区

晨起气温较低,穿衣时,会套多层衣物,运动后易出汗,实测显示,汗湿衣物可使体表散热速度提升 3 倍,如果未及时更换汗湿衣物,会导致体感温差倍增。

温差冲击下的身体「求救信号」

1、警惕这些非典型症状:

晨起刷牙漏水:可能为微小脑梗导致的面肌控制异常

突然记不住手机密码:额叶供血不足的早期表现

单侧耳垂发红发热:颈动脉血流异常的特征性体征

午睡后持续手麻:椎基底动脉供血不足的预警

2、脑卒中的「红色警报」:

五大核心症状

(1)平衡或协调能力丧失:醉酒样步态

危险征象:

Ø直线行走困难(如踩棉花感)

Ø闭目难立(睁眼站立稳,闭眼立即摇晃)

Ø突发眩晕伴呕吐(区别于普通头晕,持续超过 10 分钟)

(2)突发视力变化:双眼"黑屏"或"重影"

特征表现:

Ø单眼短暂黑蒙(如拉窗帘般持续 2-5 分钟)

Ø视野缺损(看不到左侧物体)

Ø视物成双(将一个人看成两个)

重要区别:与老花眼不同,多伴头晕/恶心

(3)面部失控:不对称的「面具脸」

Ø典型表现:突发单侧面部下垂,微笑时嘴角歪斜(如照镜子发现两侧法令纹深浅不一)

Ø自查方法:咧嘴笑,观察两侧是否对称

(4)肢体失灵:单侧「断电」现象

Ø危险信号:单侧手臂平举时无法维持(如拿筷子掉落、系扣困难)

Ø进阶测试:闭眼双臂前伸,患侧手臂会不自觉下坠

数据警示:约 35% 患者首发症状仅为单侧手指麻木

(5)语言混乱:突现「外星语」

三类异常:

Ø表达障碍:想说「喝水」却说成「开灯」

Ø理解障碍:无法执行「举手」指令

Ø混合障碍:语句颠倒夹杂无意义词汇

专家提醒:突然叫不出家人名字是重要预警

出现以上症状时,提示可能出现脑卒中,切勿等待症状自行消失,请立即拨打 120 就医。

预防脑血管病的

「三层防御体系」

第一层:智慧穿衣法

1、「三明治穿衣法」:贴身速干层(吸汗)+中间抓绒层(保暖)+外层防风衣(可拆卸)

2、关键部位重点防护:佩戴围巾保护颈动脉窦,脑血管术后患者建议加戴耳罩

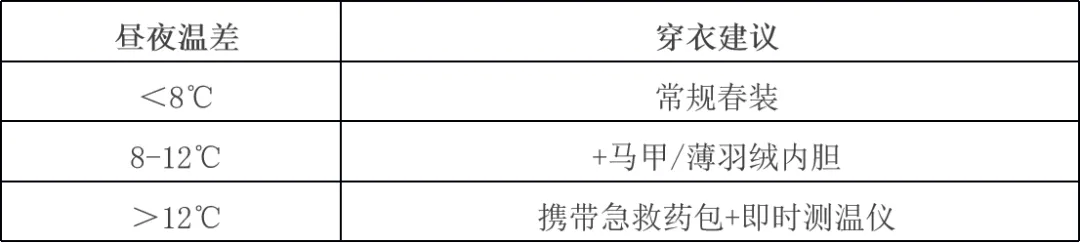

3、温差预警穿衣表:

第二层:环境微调控

1、使用智能温控设备保持卧室恒温(18-20℃)

2、洗澡时先预热浴室至 22℃ 再脱衣,水温控制在 38-40℃

3、温差大的时候,脑血管高危人群建议增加测量血压次数

第三层:时段管理术

1、晨起「三个半分钟」:睁眼半分钟→坐起半分钟→床边坐半分钟,避免起床过快。

2、运动「黄金时段」:推荐 10:00-11:00 或 15:00-17:00

特殊人群加强防护

1、支架术后患者:避免突然低头系鞋带,建议使用长柄鞋拔

2、房颤患者:每日监测晨起与午后的脉率差(>15 次/分需就诊)

3、糖尿病患者:随身携带 25 g 葡萄糖,预防低血糖诱发脑缺血

结尾:

在医者眼中,春季不是浪漫的代名词,而是需要精密调控的「血管季节」。记住:温差超过 8℃ 的日子,您的脑血管正经历一场没有硝烟的战争。掌握这些科学防护策略,让春天的温暖真正滋养生命,而非成为健康的威胁。若出现突发性眩晕、单侧肢体无力等症状,请立即拨打急救电话,保持患者平卧、头部偏向一侧——这宝贵的「黄金 1 小时」,或许就能改写一个家庭的命运。

当身体发出异常信号时,

宁可「虚惊一场」,

不可「追悔莫及」。

好文章,需要你的鼓励