高尚医学影像诊断中心 病例

病史摘要

孔先生,男,60 岁,发现右肺结节 6 月余,发现颈部肿物 1 月。6 月前咳嗽就诊,当时外院 CT:右肺结节,纵隔内多发肿大淋巴结;左肺上叶术后改变;双肺少许纤维灶;左上纵隔肺门旁结节伴钙化;肺气肿,肺大泡。同日实验室检查:NSE 25.66ng/mL,胃泌素释放肽前体 1040.0pg/mL。

既往史: 左肺上叶良性病变术后 8 年余(具体不详);否认高血压、糖尿病、乙肝及肺结核史。

个人史:吸烟 1-2 包/天;每日饮酒 100-150 mL 白酒;否认粉尘接触史。

影像资料分析

检查所见

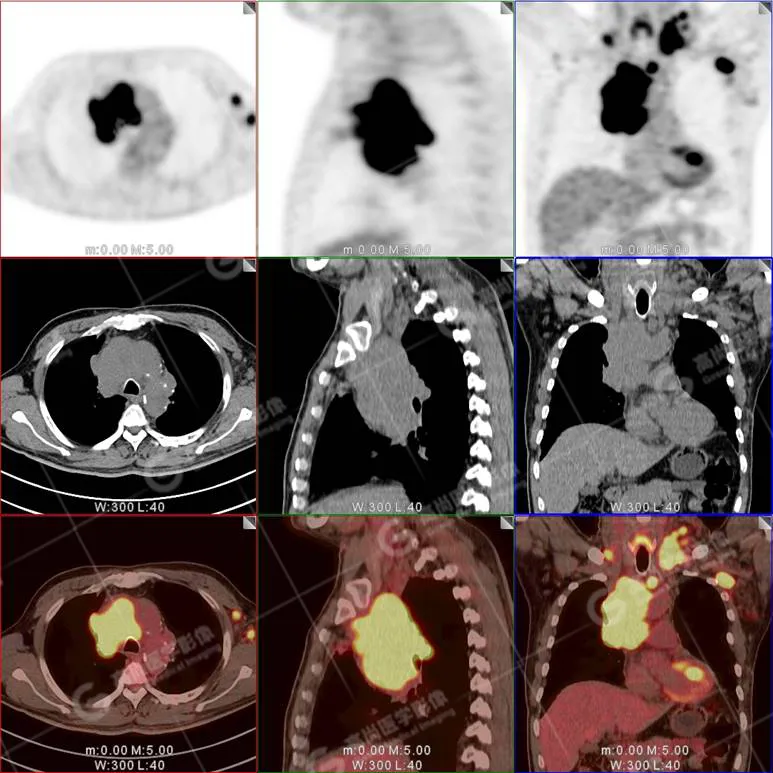

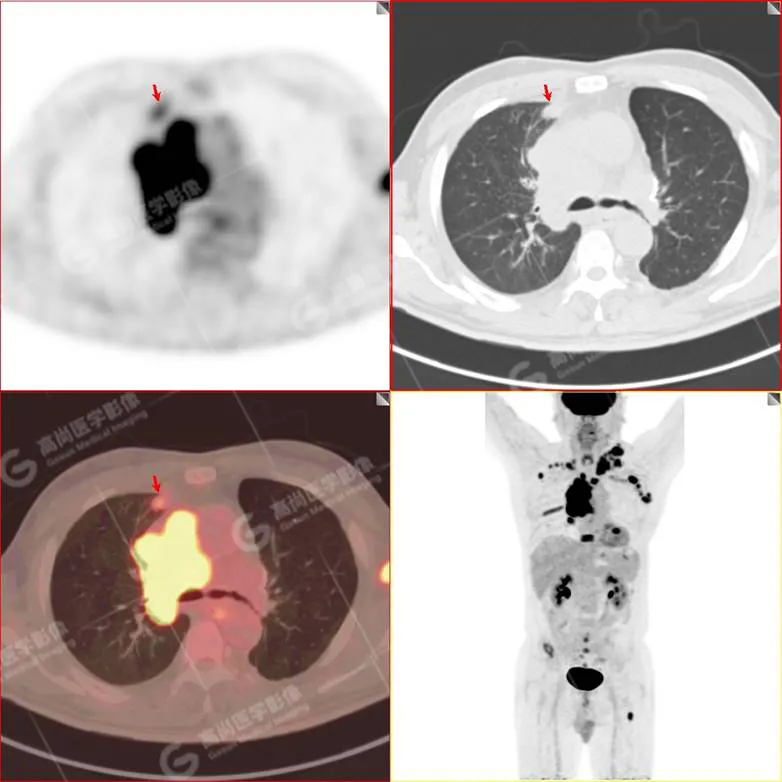

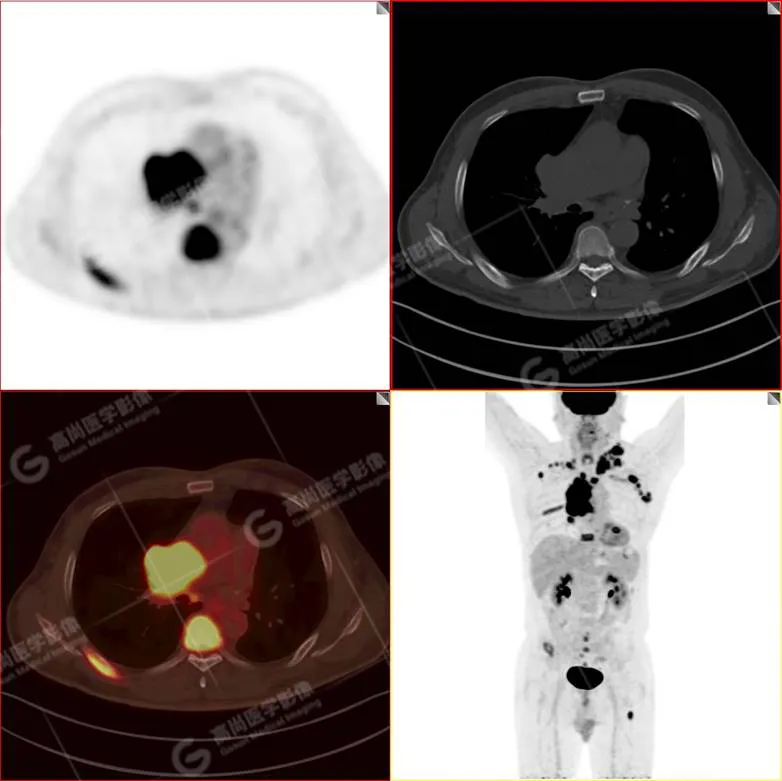

图 1

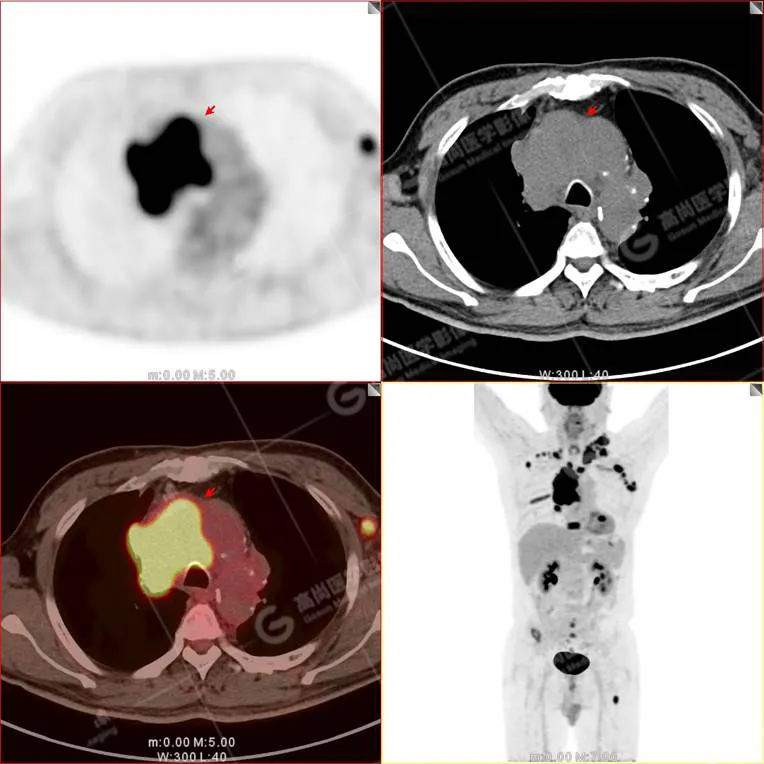

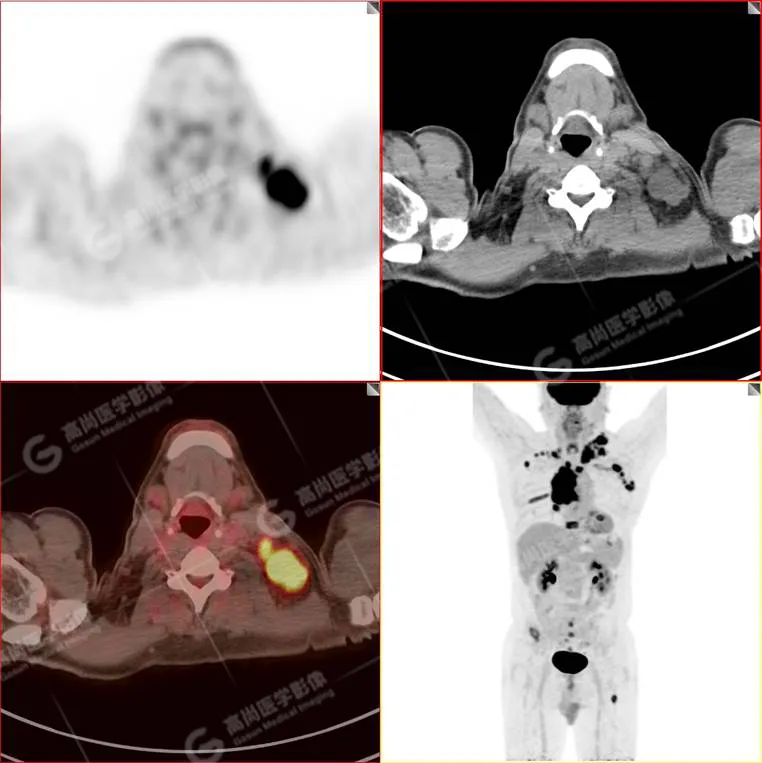

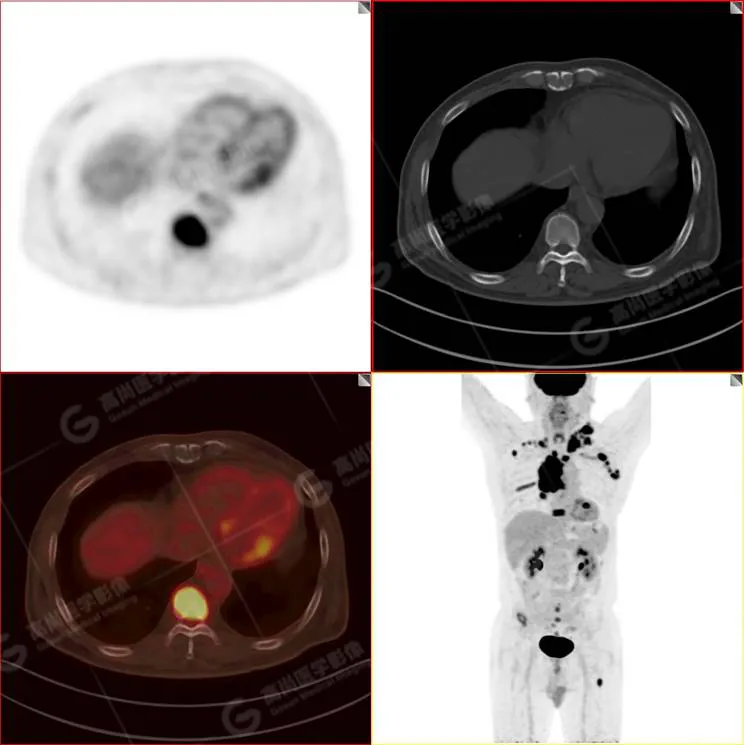

图 2

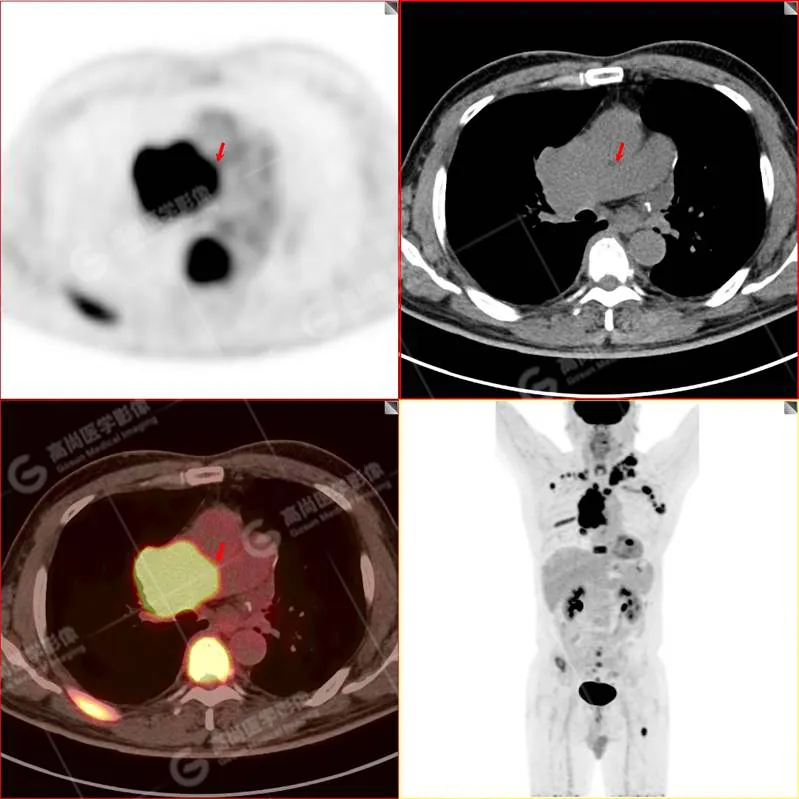

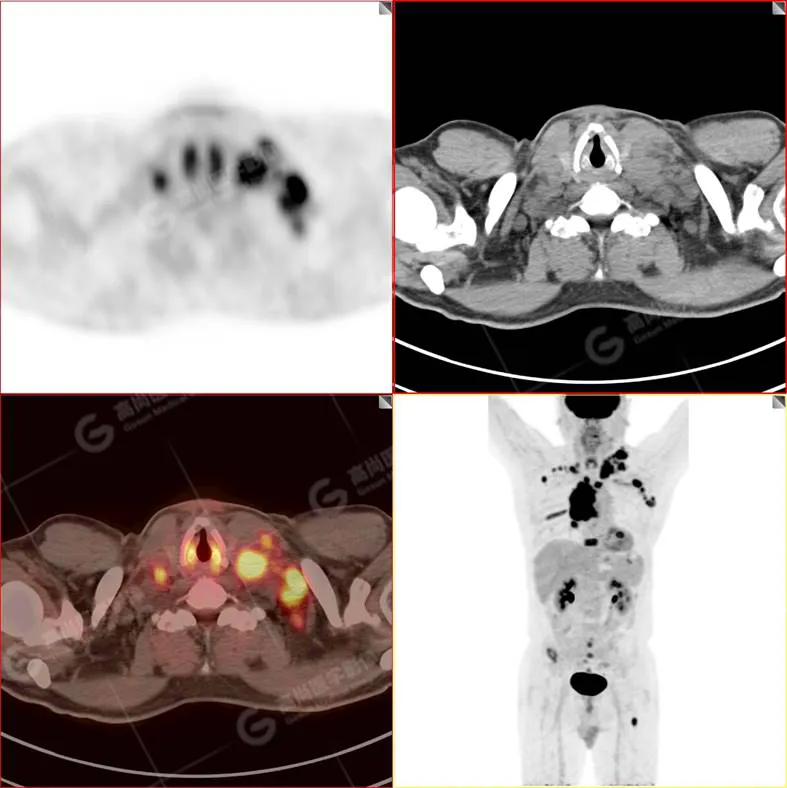

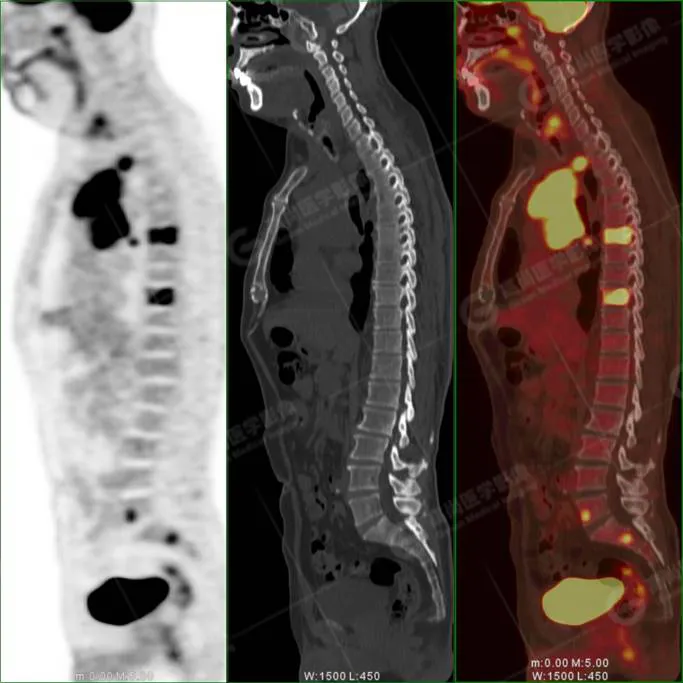

图 3

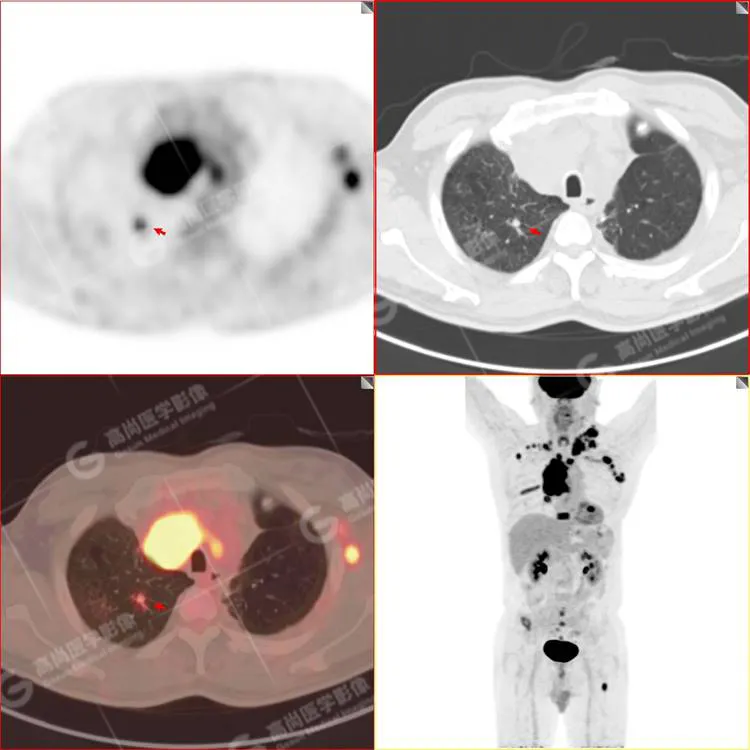

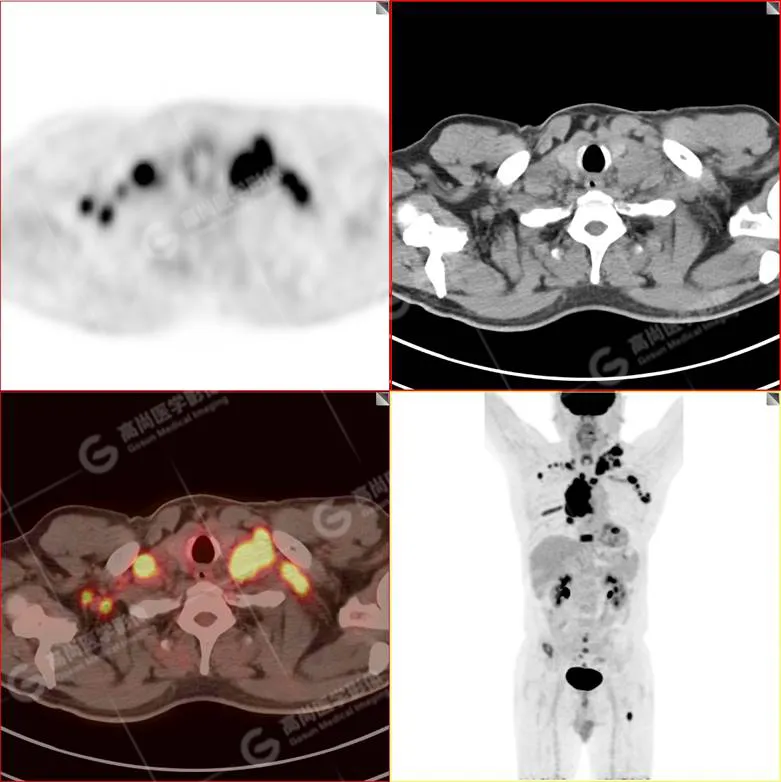

图 4

图 5

图 6

图 7

图 8

图 9

图 10

图 11

图 12

PET/CT 所见

描述:

右肺上叶纵隔旁见软组织肿块影,大小约 8.8 cm×6.1 cm×10.2 cm,形态不规则,部分与主动脉弓、右肺动脉、右头臂静脉及上腔静脉分界不清楚,肿块放射性摄取异常增高,SUVmax 12.5;右肺上叶小叶间隔增厚。右肺上叶前段及后段、下叶外基底段数枚实性结节影,较大者约 0.9 cm×0.7 cm,放射性摄取轻度增高,SUVmax 1.9-4.0。左肺上叶术后,术区见条状致密影及条索灶,放射性摄取未见增高。右侧肺门、纵隔(2R/L、7 区)、左侧颈部(Ⅳ、Ⅴ区)、双侧锁骨区及双侧腋窝多发增大淋巴结,较大者位于左侧颈部(Ⅴ区),大小约 3.4 cm×2.6 cm,放射性摄取不同程度增高,SUVmax 3.2-11.4。

胸 6、胸 9、腰 5、骶 2、骶 3 椎体、右侧第 6 后肋、左侧 3、11 后肋、右侧髂骨及左侧股骨上段骨质密度不均匀性稍增高,放射性摄取不同程度增高,SUVmax 3.9-8.8。

印象:

1. 右肺上叶纵隔旁软组织肿块,代谢异常增高,考虑为纵隔型肺癌(小细胞癌?),并主动脉弓、右肺动脉、右头臂静脉及上腔静脉受侵、癌性淋巴管炎可能,建议病理学检查、治疗后复查。

2. 右肺上叶及下叶多发结节,代谢轻度增高,考虑转移。

3. 右侧肺门、纵隔(2R/L、7 区)、左侧颈部(Ⅳ、Ⅴ区)、双侧锁骨区及双侧腋窝多发增大淋巴结,代谢不同程度增高,考虑为转移。

4. 全身骨骼多发(如上述)骨质密度不均匀,代谢不同程度增高,考虑为转移。

病理结果:

淋巴结活检病理:小细胞癌转移,目前化疗中。

纵隔型肺癌讨论

概述

纵隔型肺癌是指发生于肺部且靠近纵隔面生长的一种特殊类型的肺癌,瘤体大部分位于纵隔内,其常发生在叶支气管、支气管、肺段支气管等部位,其属于纵隔位。早期纵隔型肺癌具有相对轻微的症状,大部分患者不会发生明显不适症状,且纵隔型肺癌的症状和体征不具有特异性,因此在诊断中不同类型易发生混淆,进而增加误诊率。纵隔型肺癌属于肺癌中比较少见的类型;从发生部位来看,可以是中央型肺癌,也可以是周围型肺癌;组织学上以小细胞型未分化癌多见,少数以鳞癌为主。

临床特点

由于其特殊的解剖位置,纵隔型肺癌在早期症状轻微,可能不会引起注意。大部分患者确诊时疾病已进展至中晚期。随着肿瘤逐渐增大,中期出现不同程度剌激性干咳、胸闷、胸痛、咳痰、痰中带血、吞咽困难;晚期可出现声音嘶哑、上腔静脉压迫综合症等表现。

纵隔型肺癌形成机制,曾被认为是中央型肺癌的一个特殊类型,肺癌阻塞较大支气管,使上肺叶肺不张,紧贴纵隔,并包裹肺门肿块与纵隔淋巴结,形成类似于纵隔的肿块。现在普遍认为可能有中央型、周围型、隐匿型三种方式,形成三种不同类型的纵隔型肺癌。

中央型: 主支气管或部分叶支气管发生的中央型肺癌向纵隔发展,或尚在纵隔内走行的大支气管发生肺癌;中央型肺癌合并肺不张,紧贴纵隔,并完全包裹肺门肿块和增大淋巴结。

周围型:

纵隔胸膜下肺癌向肺内生长,同时或主要向纵隔浸润发展。

隐匿型: 原发肺癌恶性程度高,较早有淋巴结转移,淋巴结增大、融合使纵隔增宽,可有胸水等其他的间接恶性征象,肺内原发病灶不明显或难以和肺炎、其他病因引起的肺部结节等病变鉴别。

影像学表现

01

X 线检查: 包括直接征象:纵隔增宽,纵隔旁肿块,边缘不规则;侧位前、中纵隔多见,常见的主肺动脉窗消失。间接征象: 阻塞性肺不张,膈肌麻痹升高。

02

CT 表现:①中央型纵隔型肺癌平扫: 肺门区肿块,边缘不规则,可有分叶。增强:不均匀强化,部分病灶强化不明显。纵隔及肺门肿大淋巴结,平扫时密度均匀或不均,边界尚光整;增强后边缘明显强化。与肺门肿块融合时,不易与原发灶区分。间接征象:肿块围绕、压迫支气管,管腔狭窄,管壁增厚,周围肺组织局限性肺气肿,远端阻塞性肺不张及肺炎,不张肺叶外缘光滑,紧贴于纵隔。②周围型纵隔型肺癌 肿块紧贴于纵隔,与纵隔胸膜粘连,分界不清。具有分叶征,毛刺及棘状突起,病灶内可有钙化或空气支气管征。增强后:均匀强化,外周强化;病灶内可见肺血管影、「空泡征」、「空气支气管征」。间接表现:段、亚段支气管受累,管壁增厚,管腔狭窄阻塞。③隐匿型纵隔型肺癌 纵隔内广泛肿大淋巴结,大部分融合,呈不规则团块影,肺内无明显病灶。或原发灶与纵隔内转移病灶相互融合,无法区分,外观类似纵隔肿瘤。

03

PET/CT: 结合 CT 的精准定位和 PET 的功能代谢显像,精确显示肿块本身及其对于临近脏器的侵犯情况;对于隐匿性的肺癌可以更加清晰显示原发病灶,有利于纵隔、肺门等解剖结构复杂部位的淋巴结转移灶的检出。通过一次检查,对肺癌患者进行全身评估,有利于检出原发病灶及转移病灶,有利于早期发现病灶以及准确的 TNM 分期,为制定合理的治疗计划提供有力证据。

鉴别诊断

胸腺瘤:好发于中年人,偶见于年轻人,肿瘤呈浸润性生长,与肺组织交界面仍较清晰,肿块边缘无明显毛刺影,侵袭性胸腺瘤容易出现囊变和钙化,患者常伴有重症肌无力症状。

淋巴瘤:以青少年多见,肿瘤呈多发结节或融合肿块样,常累及气管旁、主肺动脉窗、隆突下及肺门淋巴结,但极少单独累及肺,肿瘤与肺界面较为光整。

纵隔转移性淋巴结肿大:常为多发,多位于中纵隔,在 CT 增强表现多数呈均匀密度强化,少数伴中心液化坏死。

食管癌:临床常有胸骨后疼痛、进食困难等症状,CT 主要表现为食管壁增厚及管腔狭窄,食道造影检查表现为食道黏膜皱襞增粗、紊乱、中断、破坏,出现充盈缺损及龛影。

其他纵隔占位性病变:如胸骨后甲状腺,CT 值较高,其上部与甲状腺相连,增强后明显强化,强化同时延长;纵隔畸胎瘤,CT 表现为以脂肪密度为主的肿块合并钙化的实体结节,或肿块并液体部分,其中出现脂肪液面 。

纵隔型肺癌由于早期呼吸道症状不明显,确诊时往往肿瘤分期偏晚,预后相对较差。其治疗原则与普通肺癌相同,应结合肿瘤分期、病理类型采取合适的治疗方案,包括手术、放疗、化疗、靶向治疗、免疫治疗及各种治疗手段联合的综合治疗等。

参考文献:

[1] 徐进. CT 及磁共振成像诊断纵隔型肺癌准确性及影像特征分析 [J]. 山西医药杂志,2025,54(2):118-121. DOI:10.3969/j.issn.0253-9926.2025.02.009.

[2] 梁家浩, 周园园, 杨东, 等. CT 及 MRI 诊断纵隔型肺癌的价值观察 [J]. 大医生,2025,10(1):122-124. DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2025.01.040.

[3] 祖胭脂, 王龙飞. CT 与磁共振诊断纵隔型肺癌的应用 [J]. 饮食保健,2025(1):37-39. DOI:10.3969/j.issn.2095-8439.2025.01.013.

[4] 彭可雨. 纵隔型肺癌的 CT 诊断 [J]. 医疗装备,2011,24(4):1-3. DOI:10.3969/j.issn.1002-2376.2011.04.001.

[5] 李永强. 纵隔型肺癌临床及 CT 表现 [J]. 实用放射学杂志,2014(7):1118-1120. DOI:10.3969/j.issn.1002-1671.2014.07.013.

好文章,需要你的鼓励