作者:消化内科主治医师王芬芬、杨玲玲

近日,南昌大学第二附属医院成功救治了一位病情疑难且危重的肝病患者。

患者重度黄疸,有肝硬化基础,病情疑难复杂。为救治患者,消化内科主任、江西省肝病学分会第七届主任委员温志立教授带领肝病诊疗组为患者开展了长达半月的精心诊治。

目前,患者病情明显好转,顺利出院。

患者张某,有肝硬化、慢性乙肝及饮酒病史,近一月出现皮肤、巩膜黄染,至当地医院就诊并行相关检查,结果提示肝功能损害严重,诊治后效果欠佳,病情日趋严重。

随后,他来到南昌大学第二附属医院就诊。温志立立即将患者收入住院,并为他详细介绍了后续的诊治方案。

入院时,患者肝功能检查提示总胆红素 726μmol/l(直接胆红素 508μmol/l)、凝血酶原活动度(PTA)70%。根据相关检查及检验结果,可以排除梗阻性黄疸;故给予药物保肝退黄、输血浆、营养等对症支持治疗,患者黄疸未降且有上升趋势,PTA 略有下降(57%),乏力、瘙痒及腹胀等一般情况也未见好转。

温志立当机立断组织全科进行疑难病例讨论。

参加疑难病例讨论的医务人员都认为,这么深的黄疸(>700μmol/l)非常罕见,必然是肝衰竭无疑,加上患者有肝硬化基础,于是考虑慢加急肝衰竭,虽然患者凝血功能不差(PTA60% 左右),但至少是肝衰竭前期。

此时行肝脏穿刺术出血风险极大,故不建议行肝穿。

然而,温志立凭借其扎实的理论基础、丰富的临床经验及开阔的临床思维,提出了不同观点。

他认为:

首先,虽然患者的总胆红素非常高(>700μmol/l),但凝血功能不差(凝血酶原活动度 60%-70%);根据我国指南关于肝衰竭的诊断标准,需要同时符合总胆红素>171μmol/l 和凝血功能 PTA<40% 这两个条件才可诊断肝衰竭。

此外,患者虽有慢乙肝病史,但长期规律服用抗病毒药物,HBV-DNA 持续阴性;且胆红素升高以直接胆红素为主(直胆比例高达 70% 以上)。

因此,短时间内的黄疸迅速加深不考虑慢加急肝衰竭,应考虑严重胆汁淤积所致;而 PTA 轻微下降,可能是长期淤胆导致维生素 K 缺乏,进而影响凝血因子合成所致。如肝穿结果能证实这一点,那将影响后续的治疗策略,对改善病情有至关重要的作用。

其次,患者凝血相关指标尚可,如国际标准化比值(INR)1.3、凝血酶原活动度(PTA)60% 左右、血小板(PLT)正常,只要谨慎操作,出血风险较小。

因此,尽快行肝穿术,不仅操作风险可控,而且是决定患者预后的关键。

温志立消除了大家对肝穿风险的顾虑。

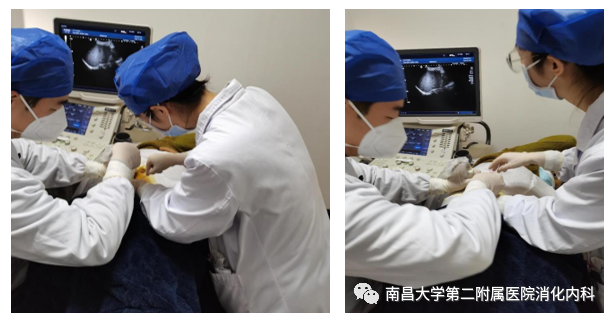

第二天,由消化内科肝病诊疗组杨玲玲医师操作,超声科胡震医师和杨霞护师配合,团队依靠超声引导定位行肝脏细针穿刺活检术,过程顺利,未发生出血等并发症。

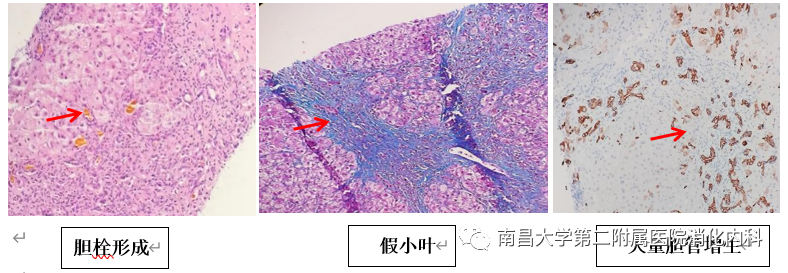

3 天后,肝组织病理学特点提示肝硬化、明显胆汁淤积、肝细胞并无坏死,只是有些炎症,从而推翻了肝衰竭的诊断。

由此也验证了温志立之前的推断是正确的:即患者黄疸加深系严重胆汁淤积,而非肝衰竭所致。基于病理结果,他将治疗策略从促进肝细胞再生治疗肝衰竭为主转换成利胆消除胆汁淤积为主。

调整治疗方案后,患者的临床症状得到明显改善,黄疸明显减退(总胆红素降至 180 μmol/l),病情明显好转,顺利出院。

病理:重度炎症、胆管胆栓形成、假小叶(肝硬化)、胆汁淤积,无肝细胞坏死

此例疑难重症肝病患者的成功救治及肝穿术意义极大。

首先,肝病理主要表现为明显胆汁淤积、无肝细胞坏死,排除了「肝衰竭」诊断,颠覆了传统的观念即「黄疸重度加深,尤其是 10 倍以上总胆红素,即认为肝衰竭可能性大;不要轻易被很重的黄疸吓倒,要客观理性地分析黄疸的原因,如果考虑胆汁淤积所致黄疸,则并没那么可怕。

其次,在充分评估风险和谨慎操作下,即使是看似很重的肝病患者,在客观分析其出血风险的情况下,一样可以做肝穿。临床诊疗工作中,不要被传统观念限制,要敢想敢试,有理有据寻找真相,进而做出正确判断和精准治疗。

温志立表示,该病例的另一个重大意义还在于消除了一些年轻医生对重度黄疸的误解和顾虑,提醒了他们在对待病情分析时,不要盲从,不要惯性思维,要有自己独立的思考和分析。

为了救治病人,要在客观评估基础上开展一些诊疗技术,不要畏首畏尾,不要抱着「不求有功,但求无过」的心理;为了挽救病人的生命,任何勇敢果断地尝试都是非常有意义的。

南昌大学第二附属医院消化内科科主任、医学博士、博士生导师、主任医师、教授,美国辛辛那提大学博士后

好文章,需要你的鼓励