病史摘要

患者,女 44 岁。腹部疼痛数年,查腹部 CT:腹膜后肾门水平占位。

肿瘤指标:无异常。

血常规:无异常。

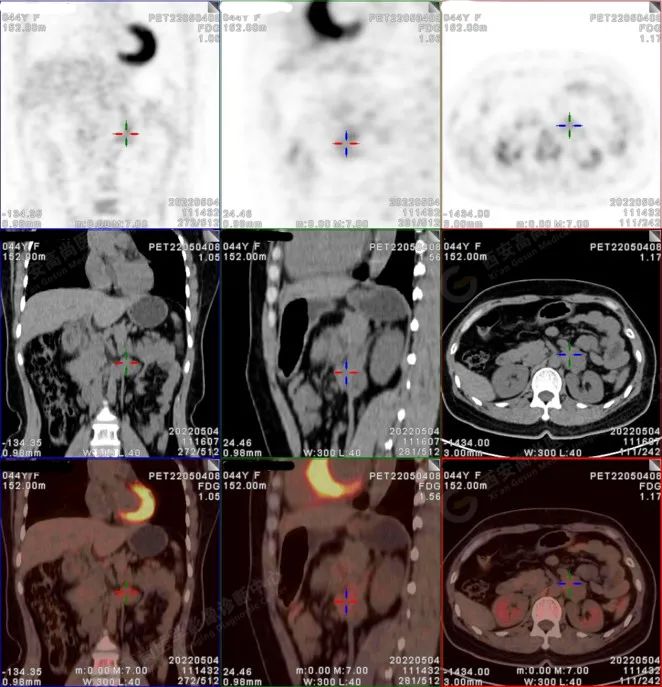

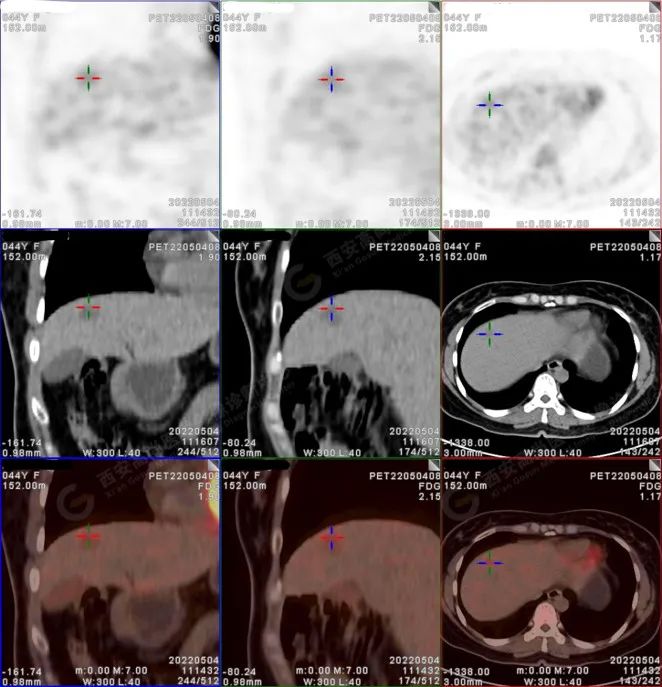

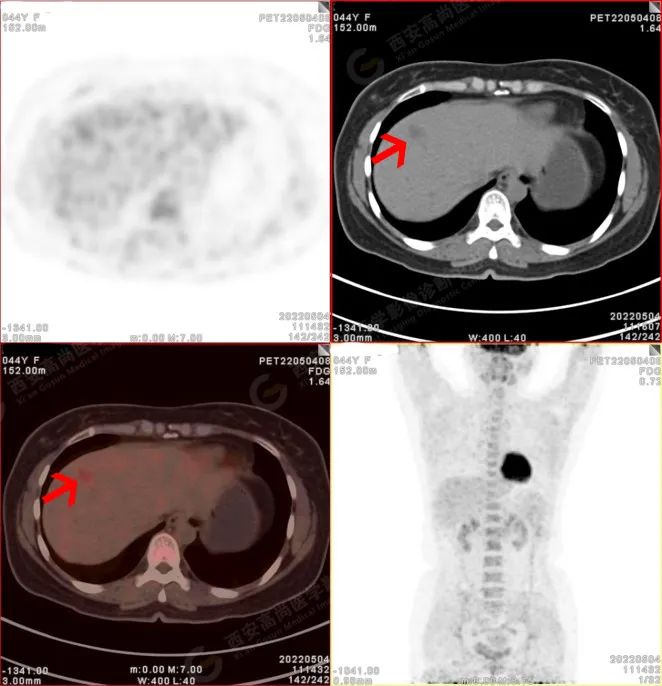

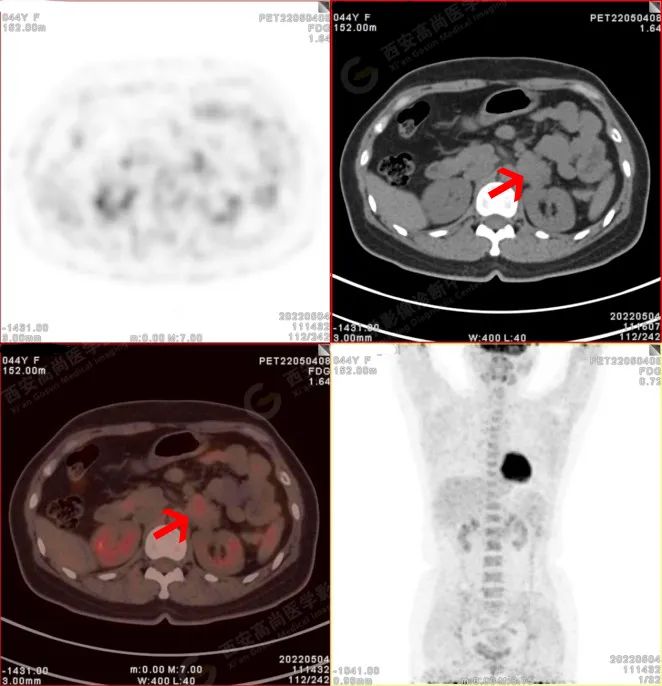

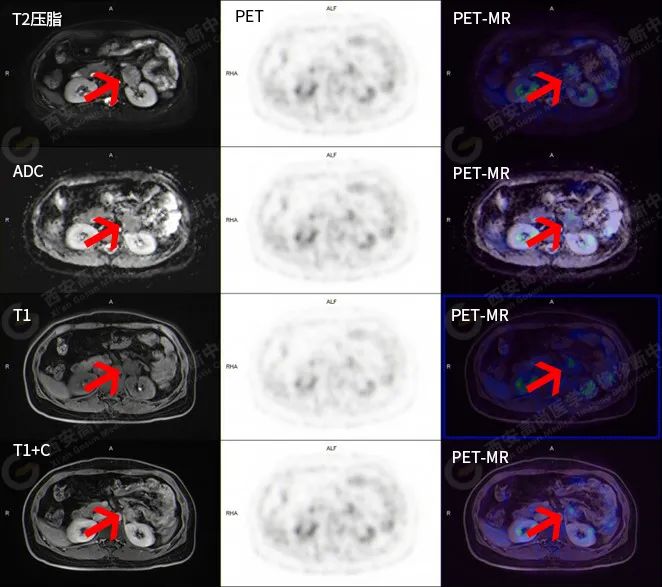

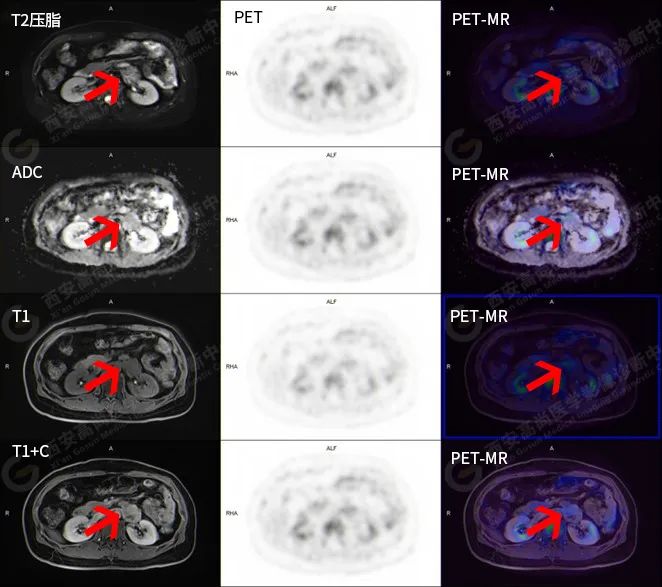

PET/CT 图像

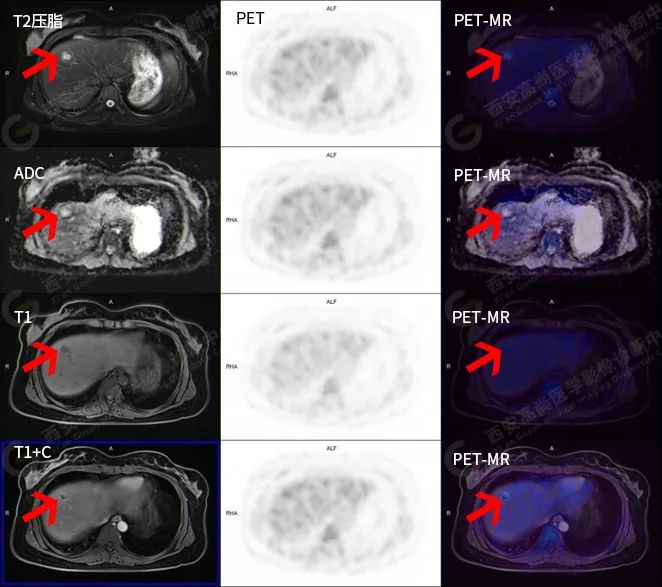

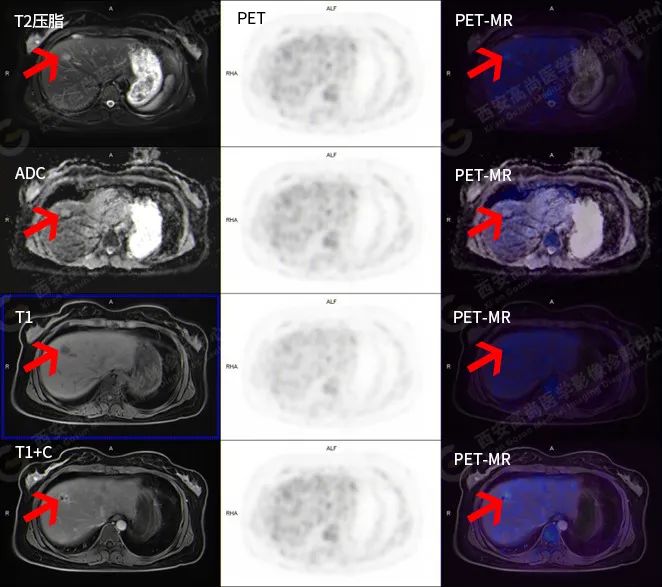

PET/CT-MR 图像

PET-MR 多模态检查所见

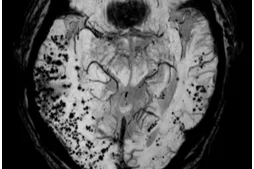

左肾门水平腹膜后可见团块状软组织病变,似由多个病变融合而成,与邻近肾静脉分界不清,大小约 3.5 cm×3.1 cm×3.7 cm;MR 图像上该病变呈稍长 T1 稍长 T2 信号,DWI 像上呈不均匀稍高信号,ADC 图上呈不均匀稍低信号,边缘清晰,注入 GD-DTPA 后增强扫描示:该病变动脉期、门脉期不均匀明显强化,以边缘为著,延迟期强化范围较前扩大,强化程度略减低;PET 图像上该病变上缘及前内侧缘局部呈放射性摄取轻度异常增高,SUV 最大值约 3.8,病变大部未见放射性摄取明显异常增高。

肝 S4a 段可见类圆形低密度结节灶,最大截面约 1.5 cm×1.5 cm,CT 值约 32 Hu;MR 图像上呈结节状稍长 T1 长 T2 信号;增强扫描示:动脉期边缘强化,门脉期逐步向内强化,延迟期完全强化;PET 图像上呈放射性摄取轻度异常增高,SUV 最大值约 2.9。

PET-MR 多模态检查结论

左肾门水平腹膜后团块状软组织病变,MR 图像异常信号、轻度弥散受限并不均匀渐进性强化,多考虑恶性病变,平滑肌肉瘤可能性大。

肝 S4a 段类圆形低密度结节灶,MR 图像异常信号、弥散不受限并渐进性强化,呈 FDG 代谢轻度异常增高,多考虑为恶性病变,转移性病变可能性大。

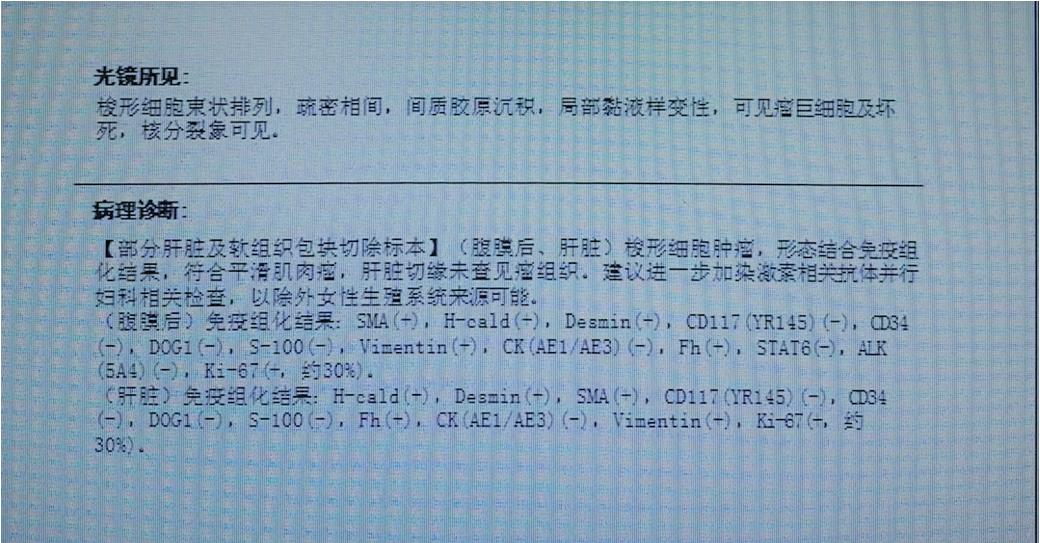

病理结果

讨论

原发性腹膜后肿瘤相对少见,其发病率占全身肿瘤的百分之 0.07-2.0 ,而原发性腹膜后平滑肌肉瘤更是罕见的深部软组织肉瘤,发病率位居原发性腹膜后恶性肿瘤的第 3 位,前 2 位为脂肪肉瘤及纤维肉瘤。原发性腹膜后平滑肌肉瘤以中老年人多发,发生于儿童者少见,约 2/3 为女性。

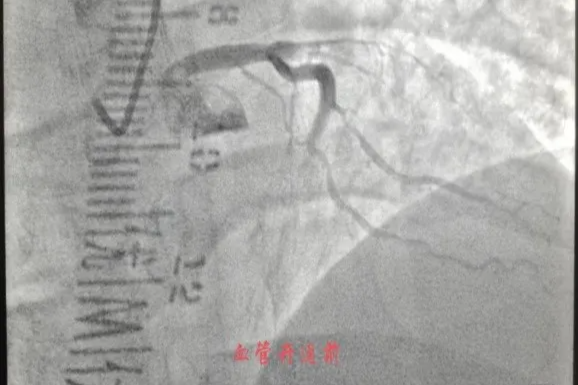

腹膜后平滑肌肉瘤可发生于腹腔和/或盆腔腹膜后的任何部位,其主要起源于腹膜后血管壁的平滑肌组织。

生长方式有三种:

1、完全长在血管外,常见(62%);

2、完全长在血管内,少见(5%);

3、同时长在血管内外(33%)。

腹膜后平滑肌肉瘤常与主动脉及下腔静脉分界不清,容易侵犯腹膜后大血管,此征像较有特征。腹膜后平滑肌肉瘤常为单发,形态不规整,常呈分叶改变,肿瘤有包膜时而边界清楚,当其存在周围浸润时则表现为边界不清。平滑肌肉瘤晚期主要通过血行转移,转移率较胃肠道平滑肌肉肉瘤高,肝、肺部转移最常见,淋巴转移少见为特征。

影像学表现及病理相关性

多数腹膜后平滑肌肉瘤表现为肿块密度/信号不均匀, 实性成分密度/信号与肌肉接近, 坏死区域 CT 表现为低密度影, T2WI 表现为高信号, 增强后无强化, 当肿块内伴出血时 T1WI 表现为稍高信号。

根据一项 118 例平滑肌肉瘤 (包括 23 例腹膜后平滑肌肉瘤) 的影像学研究, 大而广泛的坏死为常见的表现,钙化罕见,同时也有研究认为, 坏死是平滑肌肉瘤发生转移的重要预测因素, 坏死范围越大, 恶性程度越高。

鉴别诊断

1、脂肪肉瘤:是常见原发性腹膜后肿瘤,占腹膜后软组织肉瘤的 41%, 临床上主要表现为无痛性进行性增大的肿块,接近 1/2 的腹膜后脂肪肉瘤确诊时瘤体直径已达 20 cm 以上。多数脂肪肉瘤因肿块内脂肪成分易与 LMS 鉴别,同时 30% 的脂肪肉瘤可出现钙化,这在 LMS 中并不常见。

2、淋巴瘤 :腹膜后淋巴瘤可表现为多个淋巴结肿大或软组织团块影,CT 通常表现为密度均匀软组织肿块,增强后呈轻度增强,强化程度弱于 LMS。MRI 常见的是 T1 低信号和 T2 等或高信号结节及肿块,伴有中度增强,通常肿块仅包绕或推挤周围血管结构,表现为「血管漂浮征」,未经治疗的淋巴瘤,钙化和坏死均不常见。

3、Castleman 病 :发病年龄较轻,多见于30~40 岁,本质上是淋巴组织良性反应性增生,保持淋巴结的基本形态,边缘较光滑,密度均匀,少见坏死和出血;可见不同 形态的钙化;增强扫描多呈显著且持续性强化。

4、神经源性肿瘤:占腹膜后肿瘤的10%~20%。神经源性肿瘤多位于脊柱两侧,边界清楚,为囊实性或实性肿块,密度均匀或不均匀,可伴有椎间孔形态改变。

PET 多模态优势

腹膜后平滑肌肉瘤引起的临床症状较晚,CT 是重要的检查手段,MRI 可作为疑难病例的补充检查。本病典型的 CT 影像学是密度相对不均的软组织肿块,与周围组织分界不清,其容易侵犯后腹膜血管特别史大血管是较有特征的表现。

本例左肾门水平腹膜后团块状软组织病变,MR 图像 T1 和 T2 相其实质信号与肌肉信号相近,弥散不受限并渐进性强化,PET 图像上呈 FDG 代谢轻度异常增高,这些多模态影像特征都提示肿块是恶性的,而且可以提示是肌肉组织起源的。因此,本例腹膜后肿块考虑为平滑肌肉瘤。肝脏低密度结节灶,在 MR 图像 T1 相和 T2 相都与血管瘤近似,但增强特点与腹膜后肿块一致,PET 图像上也有轻度代谢,基本上可以排除血管瘤,肝脏病变诊断为恶性病变的几率就明显增大,所以要考虑平滑肌肉瘤的肝转移灶。总之,PET/CT-MR 多模态的影像特征,对于提示组织的可能起源成分,病变良恶性判断,多种病变的相互关系都有重要的诊断价值,对各种影像特征的综合分析,可以达到更精准的诊断,甚至接近或者达到病理诊断的程度。对于比较疑难的病例,建议使用这种多模态影像技术,来提高我们影像医生的诊断水平,更好的为患者服务。

好文章,需要你的鼓励