紫丁香飘逸着淡淡的香味,让青春变得清纯与留恋。无数星星相伴的月夜,在一望无际的深邃中倒影着曾经的轨迹。

记忆中,经常会出现这样的场景:大吊扇在头顶呼拉呼拉地转,我坐着拱形的高脚藤椅,趴在大桌子上抄着人名。耳边传来救护车由远而近的鸣笛声,年少的我马上放下手中的笔,走到窗前向外张望……2001 那年我才十八岁,刚中专毕业,应聘进入台肿。很幸运,病案管理专业的我如愿进了对口科室。

老院区的病案室位居行政楼三楼居中南面,旁边有护理部,北面有医务科,病案室库房在北面的房间。窗外左侧纵排的一楼是急诊室,右侧是放射科,前面平行一排的是三层的门诊楼。从窗口望去,就像是一个大院子,一有救护车进来就人来人往,分外喧嚷。整个院区建筑略显陈旧,色调雾蒙昏暗,不过没关系,渡南头的新大楼在向我们招手。

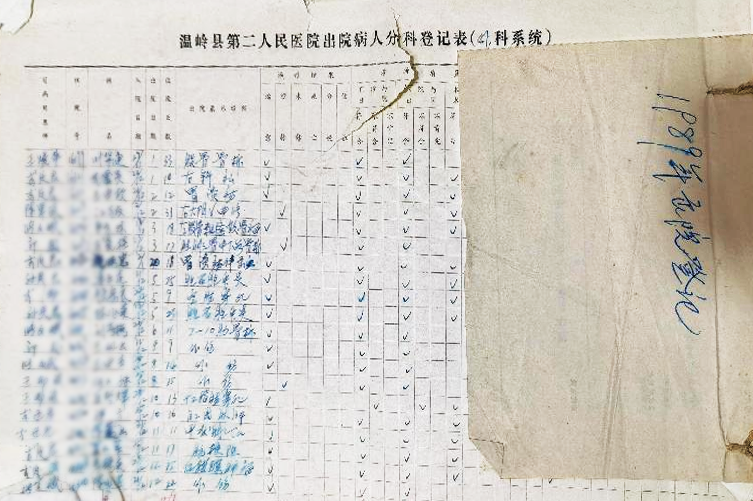

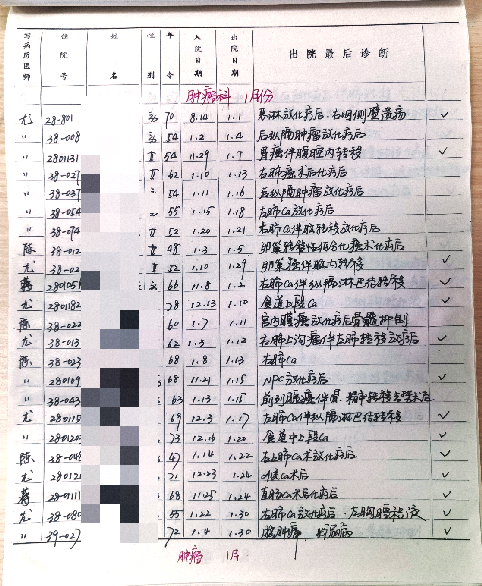

那时,全院一个月出院人次在三四百人左右,虽已开始用微机录入首页,但仍然在用传统的手抄方式根据出入院日志登记着出院人次。我在宋永琦老师的带教下去各科室收出院病历,收来的病历用普通的钉书机装订、裁缝用的大剪刀修整边缘。我还要用翻书手查的方式查编码,制作姓名索引卡片并按姓名首字母排序放入抽屉用来检索病案。一切显得古朴而又庄重。

工作两年左右,我听从领导的安排去了院办。那时新大楼已装修到位,正临院区大搬迁,整个工作环境一下子从雾蒙蒙跳到了铮铮亮。如起跑前的跃跃欲试,医院各处呈现出一派欣欣向荣的景象。

在新的岗位,我跟着院办卓荷琳老师学习处理总值班电话来电事宜,学习处理公文流转,学习会场布置待人接物……那时宣传方式还是纸媒,因为没有网络传输,只能是一遍又一遍地通过传真进行确认。摄影也还没那么便利,还需要留底片洗照片出来。也没几个人有单反,专门请了一个有摄影特长的退休教师拍医院的宣传照。那时的工作没有像现在这样分工明确、井然有序,虽然内容很杂,但也很充实,也确实学到了很多专业以外的东西。渐渐的我也不再是那个听到救护车鸣笛就去好奇张望的愣头青。

2005 年,因医院上二甲需要,我再一次回到了病案室。那时的等级医院评审标准有一条硬指标,就是医院评审前要先档案达标通过。医院里一半的医疗业务档案是病案,而以前所有用普通装订机装订的病案不符合档案保存要求 (会生锈)。于是,我和颜云志老师两个人完成了全部病案的重修装订。要知道,为节约成本,老病案用三孔一线穿绳装订,新产生的病案用塑料铆管装订并全部套上病案袋,直至两年前,换成符合保存要求的自动针钉装订,装订上的劳力才得以减轻。当时我们两人的工作量确实不轻。

那时的我还接管过医院综合档案室的管理工作。文件的装订比较有意思,是用缝纫机踩线的,用现在的话说,我是又 get 了一项新技能。再后来随着医院的发展,各部门分工越来越专业,病案档案分家,我成了真正的专职病案人,期间也得到了 2 次地市级的个人荣誉。

光阴似箭,如今我也悄然成为工作二十年的老人。从老二院到新台肿,从门诊四楼一个库房到两个库房,从全部搬迁到六楼再到 2021 年搬到了现在的 8 号楼,小小病案室的搬迁也是台肿一步步发展的微小缩影。虽然我们不能像临床一线一样救死扶伤、逆行向前,我们也没有可歌可泣的感人故事与丰功伟绩,但我们在台肿大家庭的呵护滋养下也默默奉献了我们的微薄之力。

一条小溪,流淌对大海的向往;一片绿叶,饱含对大树的感激;一句祝福,充满对台肿的深情。在建院 70 周年之际,祝我们的台肿更加美好。特赋诗一首再抒情怀。

筚路蓝缕中感受着沧桑巨变

栉风沐雨中坚守着博爱薪传

承载的是救死扶伤的责任

坚守的是全心全意的奉献

风雨七十,我们有幸携手同庆

金清港浪推船行畅欢向前跃

披云山拾阶而行顶有烽火台

五龙山麓二院传承伴成长

国科大台肿扬帆启航续佳话

风雨七十,腾飞的二期就在明天

夜以继日坚守在岗沧桑的脸

奔走在病房中疲惫又坚定的身影

在与死神的争夺中从不退缩

在与病魔的交战中坚不可摧

风雨七十,那是我们的青春与执念

翻开七十年的时光之卷

饱览精彩的历史瞬间

在车轮驶进的历史中

回味奋斗的苦辣酸甜

带着滚烫的心阅读

勇敢、顽强、尽责、温暖

风雨七十,正值青春年华

一定更加光辉耀眼

作者简介:

董少歉,病案统计办主任、中共党员、档案中级馆员、病案信息技师, 2001 年参加工作,2003 年至 2005 年在院办工作,此后一直在病案室,2021 年担任病案统计办主任。

好文章,需要你的鼓励