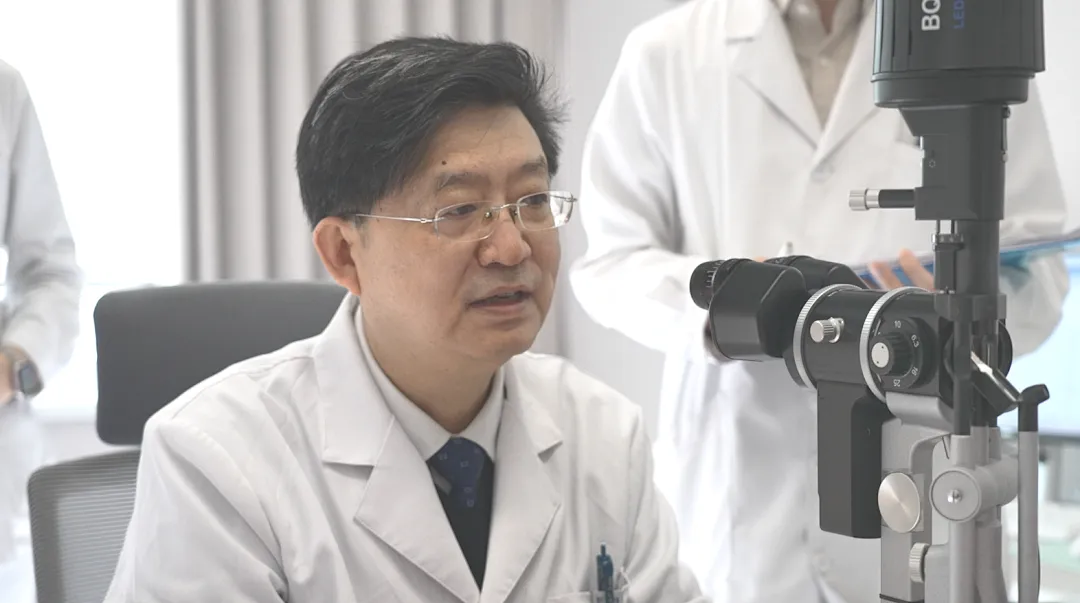

高明宏主任医师,眼科学博士,博士研究生导师,曾任北部战区总医院眼科主任,现在辽宁爱尔眼科医院工作,任辽宁省区副总院长。毕业于中国医科大学,从事眼科临床工作逾 35 年。

高明宏教授不仅在临床诊治上有着丰富的经验,还在角膜病领域取得了卓越的成就。他的医学之路不仅展现了医者的执着与奉献,也彰显了在眼科领域中的深耕与探索。通过这次专访,我们将深入了解他在角膜病领域的探索之路以及他对未来眼科发展的展望。

兴趣领航,把握机遇

在谈到为什么选择角膜病作为毕生的研究方向时,高明宏教授说:「选择角膜病并非偶然」。在中国医科大学附属二、三院读研期间,他的导师刘宗汉教授是眼整形领域的专家,但偶尔也随着研究角膜炎治疗的孙振声教授出诊,由此对角膜产生了浓厚的兴趣。

「那时候,我经常跟着孙教授出诊,看他治疗各种角膜炎,尤其是病毒性角膜炎。他的经验非常丰富,治疗效果也很好。我当时就觉得,角膜炎是一个非常有挑战性的领域,很多患者反复发作,难以治愈。」高明宏教授回忆道。正是这种兴趣,促使他在研究生阶段最终选择了病毒性角膜炎作为研究方向。

当时,病毒性角膜炎的治疗难度较大,尤其是单纯疱疹病毒性角膜炎,患者常常反复发作,愈合缓慢。他通过查阅大量文献,发现泪液中微量元素锌缺乏可能与此角膜炎的发病和角膜上皮愈合迟缓有关。他通过 1 年多的临床试验证明了这种推断,并为他以后在临床上采用锌剂治疗上皮型单纯疱疹性角膜炎建立了理论依据。

从角膜炎探寻到角膜保存

的医者征程

毕业后,高明宏教授进入沈阳军区总医院眼科工作,其间他在临床工作之余,继续对他硕士研究生课题做进一步的深入研究。通过动物实验,他进一步验证了眼局部应用锌剂这种新疗法对治疗上皮型单纯疱疹病毒性角膜炎治疗的有效性,并将这一方法推广到临床上,经过大样本病例临床观察,应用 0.5% 硫酸锌滴眼液能显著促进角膜上皮的愈合,但他也发现这种滴眼液对眼部有一定刺激性,有时病人难以接受。

后来他受理疗科治疗方法的启发,研究了一种替代办法,就是采用离子导入仪的方法能获得同样效果而对眼部无刺激性,这一成果发表在中华理疗杂志等期刊上,并获得两项军队科技进步四等奖。「这一方法后来成为我们科室门诊的常规治疗手段,效果非常好。」高教授自豪地说道。

虽然在角膜病方面取得一点成绩,他的科研之路并未止步于此。九十年代初,在全军无眼库的背景下,他又着手协助蓝平主任筹建眼库工作,他又开始关注角膜保存技术。当时,国内的供体角膜来源还是匮乏,但沈阳军区总医院肾移植开展的非常好,不断给眼科带来新鲜供体角膜,而角膜移植病人当时科室还不是很多,许多角膜最后只能放到甘油瓶中保存,而不能用于穿透性角膜移植,出现材料被部分浪费的情况。

如何能长期保存角膜成为一个亟待解决的问题。他查阅了大量国外文献,发现超低温冷冻保存技术在国内外都有过报道。高教授回忆说:「当时开展这一技术的研究也有些顾虑,因为那时国外中期营养液保存技术成为主流,但我觉得国情有所不同,但由于国内角膜资源稀缺,这一技术在国内的应用面临挑战。国外(尤其美国)的角膜捐献体系非常完善,供体角膜材料十分充足,所以他们不需要长期保存角膜。但国内的情况不同,角膜资源和病人不平衡,尤其是部队作为战备储备,长期保存角膜的技术还是有一定意义的。」

为了攻克这一难题,他曾前往中山医科大学眼科医院进行进修学习,并多次专程到青岛低温研究所和青岛医学院对冷冻保存技术方法进行取经,在当时条件艰难的情况下医院给予了大力支持,快速采购设备并搭建临时实验室,高教授通过不断地实践,最终开发出一种「简化四步法」的超低温保存技术,成功将角膜内皮细胞的活性保存率提高到 85% 以上。

这一技术在一定程度上解决了角膜难以长期保存的难题,为需要角膜移植的病人带来了更多更及时的希望。他和蓝平主任的共同研究成果得到全军科研课题的资助,并荣获 2001 年度军队医疗成果进步一等奖,成为当时沈阳军区总医院三十年来的首个一等奖。

深耕角膜领域

勇当东北人工角膜移植技术先锋

高明宏教授回忆道,「当时我在一次国外学术交流中遇到了美国著名的角膜病专家 Michael Belin 教授及王明武教授。我们聊了很多,他对我的研究方向很感兴趣。」几个月后,Michael 教授真的带着他的团队来到了东北,这位经验丰厚的教授还带来了波士顿人工角膜移植的最新技术。

「那段时间,我几乎每天都和他在一起,学习、讨论、实践。他毫无保留地分享了他的经验和技术,除了波士顿人工角膜移植,还指导我开展角膜内皮移植和青光眼阀植入术等,这让我受益匪浅。」在 2024 年,高明宏教授的团队再次深耕前沿技术,又在东北地区率先完成国产领扣型人工角膜移植术,推动国产领扣型人工角膜的应用,填补了东北地区的技术空白,造福东北地区的患者重建光明。

为了东北地区的患者能有更充足的角膜材料供体,2020 年始,高教授跑了很多地方,联系了多方机构,成功搭建了引进国外供体角膜材料的路径,成为东北引进国外角膜供体「第一人」,并发表第一篇美国供体角膜在中国应用的安全性和有效性 SCI 论文。虽然之后受到了政策上的限制,但在那一段时间内还是在一定程度上解决了东北眼病患者角膜来源难的问题。在国内生物角膜刚上市时,很多人不敢尝试使用,高教授在东北地区带头在临床上尝试应用,尤其在三年疫情期间,人供体角膜来源受阻,他采用生物角膜为许多重症角膜感染患者及时进行了角膜移植,挽救了许多濒临眼球摘除的眼睛,成果发表了多篇论文。

除此之外,高教授在角膜干细胞领域也有所建树。他在攻读博士学位期间,尽管其导师张劲松院长的核心研究方向聚焦于白内障领域,但张院长始终秉持开放包容的学术理念,以广阔的学术视野和因材施教的教育智慧,全力支持高教授在角膜干细胞这一前沿领域上深耕探索。作为学科带头人,张院长以其丰富的临床经验和深厚的学术造诣,在研究方法、学术思维等方面给予悉心指导,体现了「青蓝相继」的师者风范。正是在这样的学术环境下,高教授在角膜干细胞研究领域上也取得了一定的进展,为其后续学术发展奠定了坚实基础。

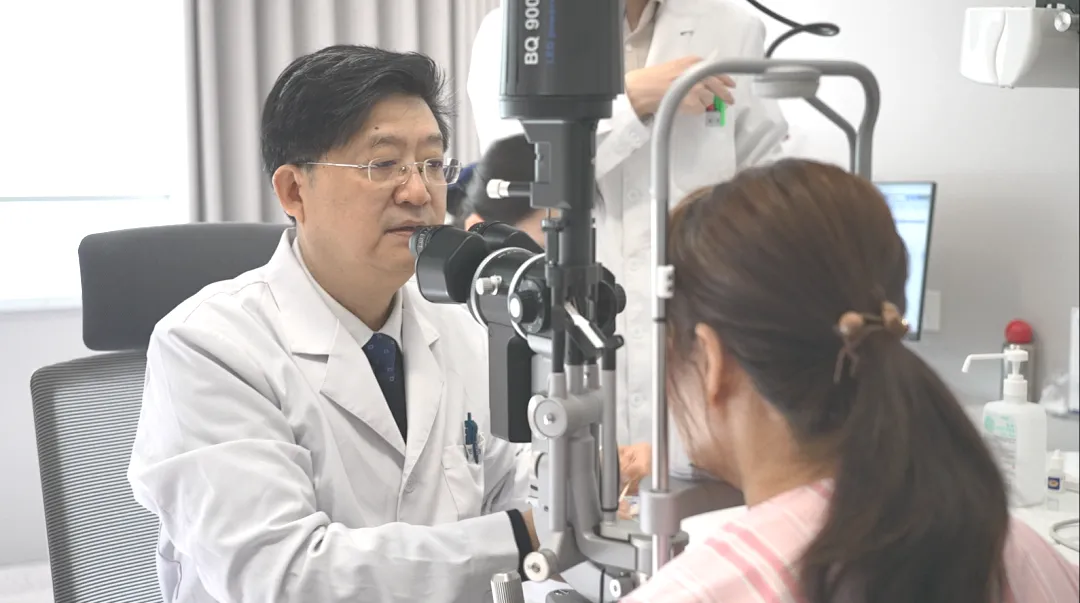

作为一名眼科医生,他始终将临床治疗与科研紧密结合。在他看来,科研的最终目的是为患者服务。无论是病毒性角膜炎的治疗,还是角膜保存技术与角膜供体的突破,他的每一项研究成果都直接应用于临床,为患者带来了实实在在的好处。

高教授作为辽宁省角膜病领域的权威专家,担任角膜学组组长近十年来,以其深厚的学术造诣和丰富的临床经验,成为全省角膜病诊疗体系的核心支柱。地市及县域解决不了的角膜问题都转诊到高教授这来,赢得了患者的良好口碑。作为学科带头人,他每年牵头处置的疑难病例达百余例,业内同行评价高教授不仅是角膜病的「守门员」,更是光明防线的「构筑者」。

谈到未来的发展,高明宏教授充满了期待。他认为,随着科技的进步,眼科技术将迎来更多的创新与突破。尤其是干细胞技术、人工角膜内皮移植、生物工程角膜等前沿技术的应用,将为眼科疾病的治疗带来革命性的变化。这些前沿技术也会在他加入辽宁爱尔眼科医院后,在更广阔的平台上做进一步延展。

技术与思维的双重提升

助力青年医生成长

高教授每年都用大量时间参加学术交流活动,尤其为地区角膜人才的培养做出了很大贡献。在谈到青年医生的培养时,高明宏教授显得格外认真。作为一名资深的眼科医生,他深知年轻一代医生的成长对整个医学领域的重要性。对于青年眼科医生的成长,高教授划分了三个境界:

第一境界:掌握基本技能

「年轻医生首先要掌握的是基本技能,也就是住院医师规范化培训中要求的『三基』——基本理论、基本知识、基本技能。这是成为一名合格医生的基础。」他解释道。年轻医生需要通过大量的临床实践,熟练掌握常见病的诊断和治疗,做好基本岗位要求,并逐步积累经验。

第二境界:应对手术与疑难杂症

「第二个境界是能够独立完成手术,并且能够正确诊断和处理一些疑难杂症。这个阶段的医生已经具备了较高的临床能力,能够应对复杂的病例。」他说道。在这个阶段,医生需要通过不断的学习和实践,提升自己的手术技巧和临床判断能力。

第三境界:融会贯通,用思维解决问题

「最高境界是用思维去做手术,而不是单纯用手。这个阶段的医生应具备强大的逻辑推理能力和融会贯通的能力,能够处理各种不定型的复杂问题。」这个阶段的医生不仅能够按照既定的流程完成手术,还能够根据患者的具体情况,灵活调整治疗方案,甚至创新治疗方法。高教授强调,大部分青年医生还停留在第二阶段,缺少悟性和融会贯通的能力,因此还需要保持终身学习的态度,作为前辈也要在此期间不断地带领青年医生向上成长。

结语

从病毒性角膜炎的诊治到角膜保存技术的突破,再到人工角膜研究的探索与前沿技术的应用,高明宏教授的探索之路充满了挑战与机遇。未来,他将继续在眼科领域深耕,探究临床问题并赋能临床需要,以患者为己任,做光明使者,不懈坚守之路漫漫。

好文章,需要你的鼓励