PART.1 年幼女孩 患罕见遗传病

近日,年仅 13 岁的小娇(化名)因持续腹痛、腹泻、呕吐等症状,在父母的陪同下来到漳州正兴医院儿科就诊。当儿科医生接诊到这名年幼、面色苍白的小女孩时,仔细进行了查体并详细追问病史后得知,小娇在一年前曾因肠道出血,诊断为「家族性肠息肉病」,但因害怕开刀手术术后的创伤、与全结肠切除手术后对未来生活的影响,所以并没有进行手术治疗。据了解,小娇的奶奶也得了这种病,并在多年前做了手术。

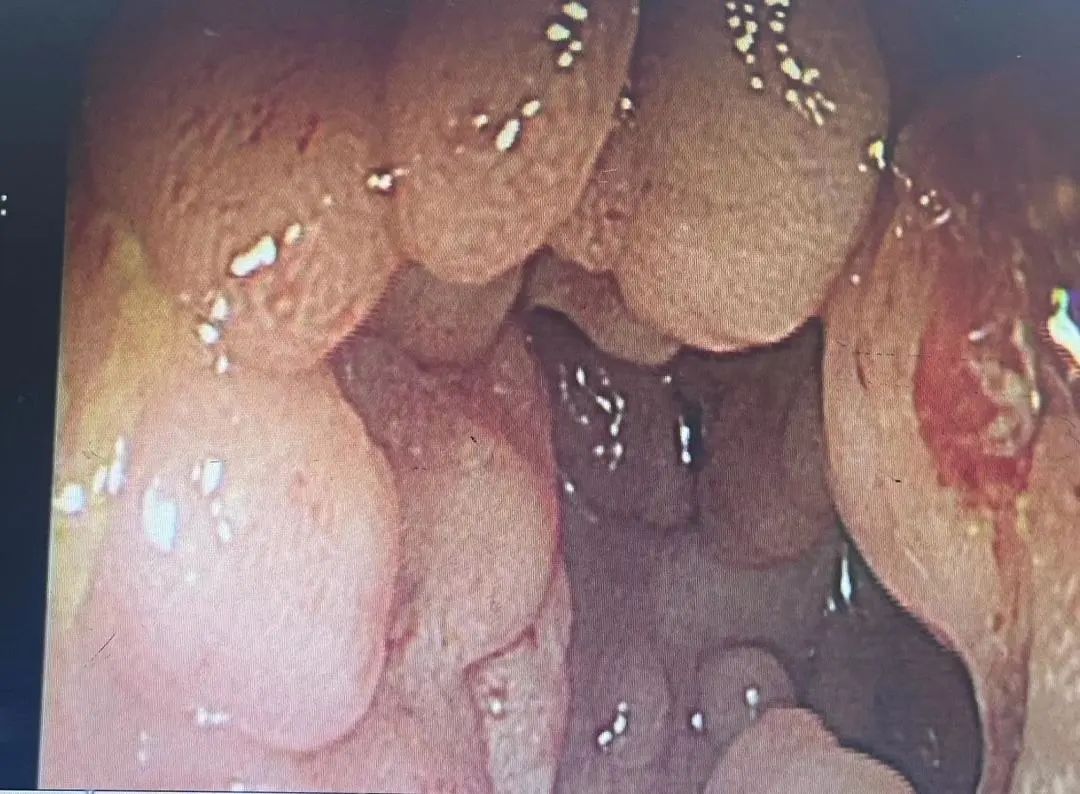

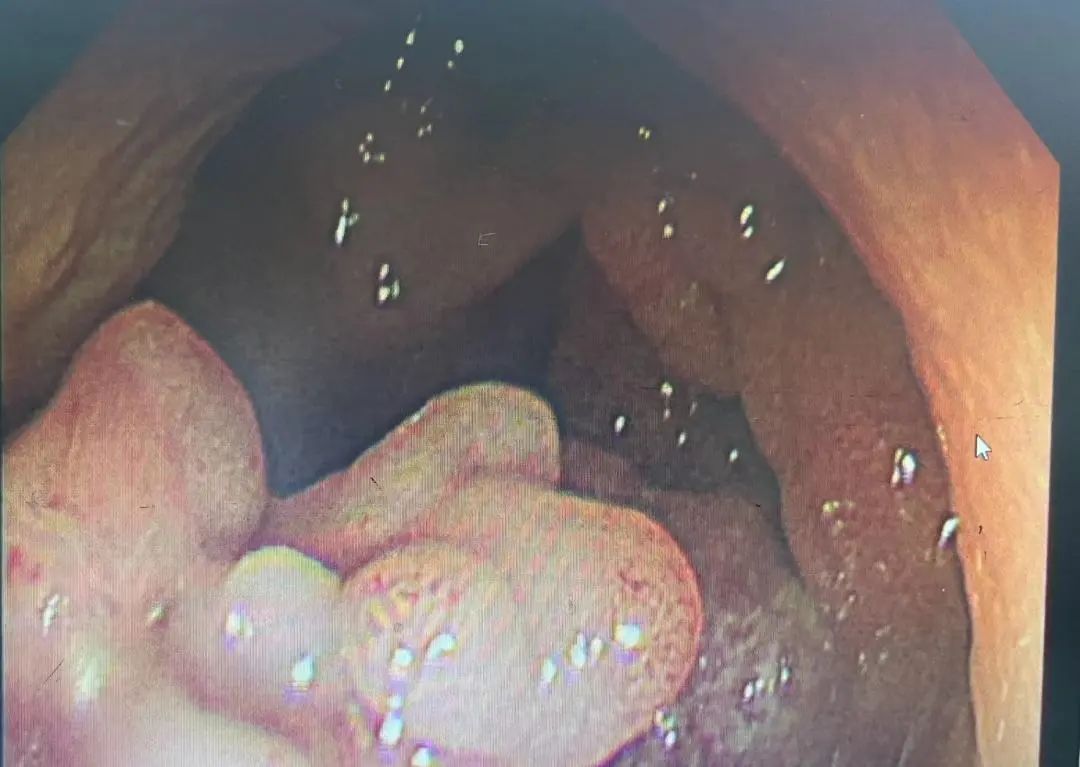

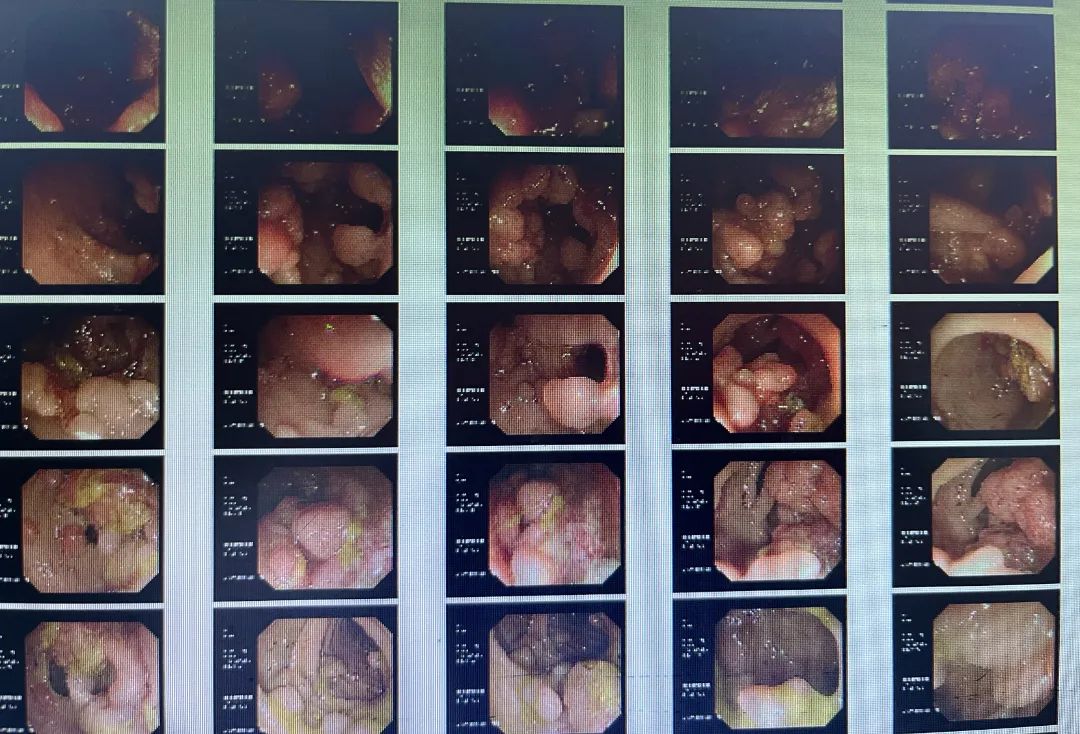

进一步完善肠镜检查后,显示其全结肠长满了息肉,密密麻麻,息肉大小、形状各不相同,约有 320 余枚,最大息肉达 3 cm×5 cm。且小娇身体情况较虚弱:严重贫血,营养状况很差。儿科迅速联系普外科会诊,并转入普外科进一步治疗。

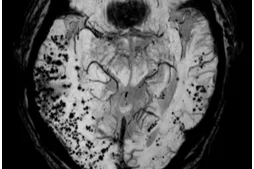

家族性腺瘤性息肉病(familial adenomatous polyposis ,FAP)是一组以结直肠多发腺瘤为特征的常染色体显性遗传的综合征。

该疾病的主要特征是结肠弥漫多发息肉,息肉的大小从数毫米至数厘米不等,以 0.5-1.0 cm 为多,息肉数目至少 100 枚以上,多在 300-3000 枚之间,最多可达 5000 枚。数量多时呈地毯式密集分布,几乎看不到正常的黏膜,如不治疗,几乎所有患者都会发生癌变。

PART.2 仔细推敲 选定方案

手术治疗是目前治疗本病的最佳方法。治疗方案是将全结肠切除,而且要尽快尽早,否则病情进一步发展,将丧失最佳手术治疗时机。

医者仁心,身为医者,需要更多地换位思考,在基于安全的前提下,要最大化地让患者受益,我们思考不仅是如何治疗,而是如何去更好地治疗?

- 按照以往全结肠切除的经验来说,大部分都采取传统开腹手术,但考虑传统开腹手术,切口长,创伤大,能否为这名年幼的孩子行腹腔镜微创手术?

- 考虑到患儿年纪尚小,全结肠切除手术后,结肠储存大便功能丧失,患儿会出现每日排便次数十几次、严重影响生活质量的问题,如何设计手术方案减少排便次数,来减轻对孩子今后生活质量、学习的影响?

综合以上考量,漳州正兴医院副院长兼普外科主任李建国认真研究患儿病情,组织科室成员充分讨论,结合微创外科综合实力,敲定了患儿的最终手术方案——腹腔镜下全结肠切除术、回肠储袋直肠吻合术。

关于储袋手术: 储袋手术是最接近生理排便的手术方式。储袋最主要的目的是作为储存大便的工具,并且保证一定的容积。在储袋完成的第一年,储袋的大小、容量会逐步升高。通过储袋容量的增加,患者可以抑制排便冲动,大便次数也会逐渐减少。但是,手术要以腹腔镜微创的方式进行,难度更大,对术者技术提出更高的要求。

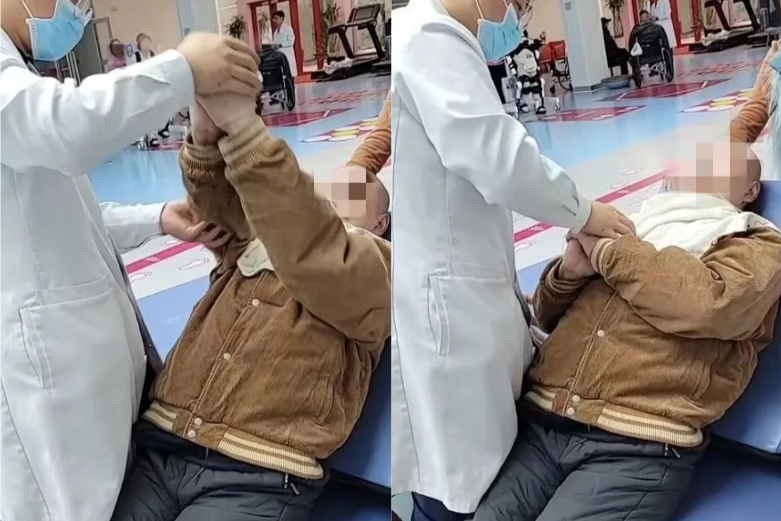

PART.3 精准施术 顺利完成

10 月 19 日,在麻醉科、手术室医护人员的默契配合下,由李建国副院长主刀,在腔镜下为小娇进行「腹腔镜下结肠全切术+回肠储袋直肠吻合术」。

李建国副院长凭借精湛的微创手术技术,以行云流水般的操作抽丝剥茧,充分游离、精准切除、再细细吻合...... 历经 3 小时左右,手术顺利完成。该手术术式中,在全结肠切除的基础上,李建国副院长为患儿保留了约 10 公分的直肠,为患儿保留了直肠排便反射功能,将回肠储袋和直肠吻合,减少其排便次数。

李建国副院长提醒广大朋友:

家族性肠息肉病是一种遗传性疾病,属于癌前病变,如果不及时治疗最终会发生癌变。如果有人患这种病,那么这个人的父母、兄弟姊妹、子女都要及时做肠镜检查,检查是否已经患上家族性肠息肉病。如果夫妻两人有一人患病,其后代患病的概率为 50%。患者多在 15 岁前后出现息肉,初起时息肉为数不多,随着年龄增长而增多。可出现腹部不适、腹痛、大便带血或带黏液、大便次数增多等症状。家族性腺瘤性息肉病如不及时治疗,终将 100% 发生癌变。

对于家族性肠息肉病患者的治疗一定要早发现早治疗,建议在发生癌变前就要进行治疗,治疗方法主要是全结肠和全直肠切除。家族性肠息肉病患者的后代属于高危人群,患病风险很高,一定要严密监测,每年至少需要做一次肠镜检查,尽早发现问题尽早干预治疗。

好文章,需要你的鼓励